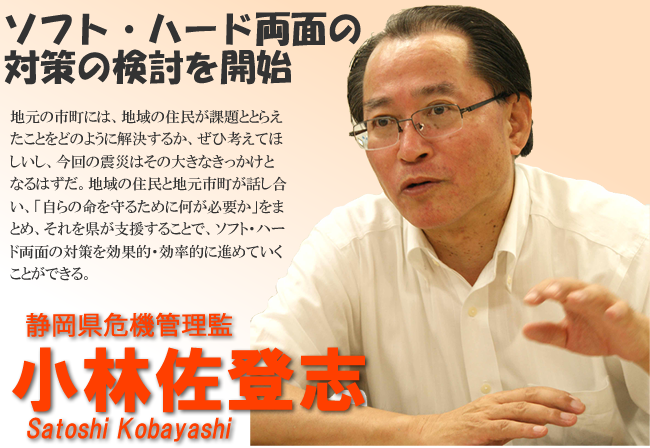

�@����Ȓn�k���ƒÔg���܂����P���A�����̖��E���Y������ꂽ�����{��k�ЁB�n�k��̐�i���Ƃ��āA���܂��܂ȑ�Ɏ��g��ł����É������ł��A�����̊�@�������܂��Ă���B���́A���݂̒Ôg����\�t�g�E�n�[�h�̗��ʂő��_�����A�K�v�ȑ���u���邽��2011�N4���Ɂu���Ôg����c�v�i��E���э��o�u����@�Ǘ��āj�𗧂��グ���ق��A���݂ɐڂ���21�s���Ɨ�N7���Ɏ��{���Ă���Ôg���P����O�|������5���Ɏ��{���A�ۑ�ւ̑��ł��o���ȂǁA�Ή��Ɏ��g��ł���B

�����ŁA��Ƀ\�t�g�ʂ̑���������Ă��錧�̏��э��o�u��@�Ǘ��ĂƁA�n�[�h�ʂ̎��g�݂����錧��ʊ�Օ��̊�c�ǖ������ɍ���̌��̎��g�݂̕����Ȃǂɂ��ĕ������B

�܂��A����21�s���ɑ��āA�Ôg��Ɋւ���Ǝ��������s�����B

�\���Ƃ��č���ǂ̂悤�ȑ���u���Ă����̂��B

4���Ɍ��Ôg����c��ݒu���A�n�[�h�ƃ\�t�g�̗��ʂ̑�̌��������݂̎s���Ƌ��ɊJ�n����ƂƂ��ɁA��N�V���̒Ôg���P����5���ɑO�|�����Ď��{�����B

���P���ł́A���H�̈��S������n�̊m�ہA���{�݂�5���ȓ��ɓ��B�ł��Ȃ����ƂȂǂ��ۑ�Ƃ��ĕ��������B

�܂��A�n�[�h�ʂł́A���C�n�k��z�肵�Ėh�g��E�h����◤�}�i�����j�A����Ȃǂ����Ԃ����Đ������Ă������߁A�K�v�ȊC�݂̖�X���Ŏ��Ƃ��������Ă��邪�A����ł��`��͌��ȂǂŖ�P���̑c����Ă���A���}�ȑΉ����K�v�ɂȂ��Ă���B

�����ŁA�܂��A�}�X�Βn�␅��ւً̋}���K�i��A�������Z�ւ̉��O�K�i�̐����A�Љ���{�݂ւ̎��Ɣ��d�@�����������Ȃǂ��U����\�Z�Ɍv�サ���B

����ɁA���̒����h�Љ�c���A���C�E����C�E��C�̎O�̒n�k���A�����Ĕ������邱�Ƃ�z�肵���������s���A�h��̑傫����Ôg�̍����A��Q�z��Ȃǂ����H�ɂ܂Ƃ߂�\��̂��߁A����܂��āA���݂̌��̑�3����Q�z����������B

�y�܂���R����Q�z��Ɋ�Â����g�݂��z

�O���ō���15�b�̒Ôg������������ƌ����āA�����̊C�ݐ����ׂĂ�15�b�̒Ôg��z�肵��������{���邱�Ƃ͔�p���܂ߌ����I�ł͂Ȃ��B���Ƃ��Ă͂܂��A���݂̑�3����Q�z��̒��ŁA�Ή��ł��Ă��Ȃ���𒅎��ɐi�߁A�R�A���n�k�̐V���ȑz��ɔ����邱�Ƃ��d�v���ƍl���Ă���B �@�Ⴆ�A�ɓ������̈ꕔ�ł́A�u�ό������Ƃ��Ă̒��]�v���d������Ă��邽�߁A�\�z�Ôg�������Ⴂ�h���炵�������ł��Ă��Ȃ�����A���傪�����ł��Ȃ���悪����B�h���炪�Ȃ����S�ɖ��h���Ȓn�悳������̂�����B�u���S�Ŕ������C�v�������O�ɃA�s�[�����邽�߂ɂ��A�Œ���̒Ôg���i�߂�K�v������B

�y�����{��k�Ђ��u����̖��v�Ɂz

�\5���̌P���ł́A����ɂǂ̂悤�ȉۑ肪���������̂��B

�ً}�Ôg���P���ł́A�������u�����̖��v�Ƃ��ĒÔg����l�������Ƃ��ő�̐��ʂ������̂ł͂Ȃ����B�Ôg�̍�����Z��������Ȃǂ͒n��ɂ���ĈႤ�B���R�A���̌o�H��ꏊ���n�悲�ƂɈႤ�̂ŁA�n��̏Z���������������ƔF������Δ�Q���ŏ����ɗ}���邱�Ƃ��ł���B

�n���̎s���ɂ́A�n��̏Z�����ۑ�ƂƂ炦�����Ƃ��ǂ̂悤�ɉ������邩�A���Ѝl���Ăق������A����̐k�Ђ͂��̑傫�Ȃ��������ƂȂ�͂����B�n��̏Z���ƒn���s�����b�������A�u����̖�����邽�߂ɉ����K�v���v���܂Ƃ߁A����������x�����邱�ƂŁA�\�t�g�E�n�[�h���ʂ̑�����ʓI�E�����I�ɐi�߂Ă������Ƃ��ł���B

�y�n�����Ƃ̉ʂ������������z

�\���ƊE�ɂǂ̂悤�Ȃ��Ƃ����҂���̂��B

�n��̎���ɉ��������ߍׂ��Ȗh�Б��i�߂邽�߂ɂ́A�n��̎����h�Ў{�݂̏�c�����Ă���n���̌��Ǝ҂̋��͂��������Ȃ��B������{�݂����p���Ȃ���A����Ȃ��������ǂ̂悤�ɕ���Ă����̂����l���Ȃ���Ȃ�Ȃ����炾�B

�Ⴆ�A�s�X���̐i���̓R���N���[�g�ŕ����Ă��邽�߁A�J���Z�������������ӂ�Ă��܂���������B�����̎{�݂����ǂ��Đ��̗����ς��A�����̃I�[�o�[�t���[��h���悤�Ȏ��g�݂��l������B���ƂɌg���F����ł���A�n��̂��������ۑ�ɓK�ȑΉ����Ă��邱�Ƃ��ł��邾�낤�B

�h�Б�Ɋւ���n�[�h���Ƃɂ��ẮA�����P�Ǝ��Ƃŕ⏕����p�ӂ��Ă���B��K�͒n�k���������x�����Ɣ�⏕���Ƃ��āA�ő�Ŏ��Ɣ��2����1��⏕����B�n��̏Z����s���Ƒ��k���Ȃ���A���ƊE���犈�p���|���Ăق����Ǝv���B

�k�Ђ����łȂ��A���R�ЊQ�̕����ł��u�����v�Ƃ������ɐl�⎑�@�ނ𓊓����Ď��ۂ̊�����W�J���Ă���̂͒n���̌��Ƃ̊F���B�n��ŏ��������d�g�݂��\�z���邽�ߌ��͂��܁A�n��̎���h�Бg�D�Ɍ��Ƃ̎��Ə��Ɩh�Ћ�������Ԃ悤�Ăъ|���Ă���B

�\�����{��k�Ђ����n�[�h�ʂ̑�́B

�É����̊C�ݐ������͖�505�`�A���̂����Ôg�K�v�ȊC�ݐ��̉����i�v�h�쉄���j��279�`����B����܂łɖ�249�`�̎{�ݐ����������A��25�`�̑��i�߂Ă���A��������89.4���ƂȂ��Ă���B�͐�ɂ��ẮA�Ôg�K�v��38�͐�̂��������ς݂�18�͐�Ő�������47.3���ɂƂǂ܂��Ă��邪�A���ԓc��̉͌��ւ̐��匚�݂Ȃ�4�͐�ő��W�J���Ă���B

���͌��݁A�n�[�h�ʂً̋}�_���Ƃ��ā��C�݁E�`�p�֘A�Ôg��{�݂̘A�����E�����E�ϐk���E�w��n�̏A����{�݂̑�������H��ً}�A���H�Ȃǂ̊m�ۂ̂��߂̒Ôg�Z���z������̓��H�E���K�i�Ȃǂ̍����E�ʒu�E�ϋv���\�Ȃǂ�ڎ���{�ݑ䒠�Ŋm�F�����Ƃ�i�߂Ă���B

�����{��k�Ђ̒Ôg�ł́A�Ôg���h�g����h�����z���X��j���B�Љ�{������S���Z�p�҂ɂ͔��ɃV���b�N�������B����܂ł̐v�ł́A�Ôg����h�Ȃǂ����z���邱�Ƃ�z�肵�Ă��Ȃ����߁A��h�̋��x�A���ɔw�㕔���̋��x���뜜�i�����j���Ă���B

�y���K�i�ݒu�Ȃǂŕ�\�Z�z

�\�{�݂̓_����ً}�Ôg���P���Ȃǂ̌��ʂ܂������g�݂́B

�����ꏊ�ɓ����邽�߂̓��ʂ̑�Ƃ��āA�����`�p�{�݁A�}�X�Βn�Ȃǂɔ��K�i��ݒu����\�Z��6����Ŋm�ۂ����ق��A�n����̒�h�����グ���O�|������2011�N�x���܂łɊ��������邱�Ƃɂ����B

�܂��A���y��ʏȂ��Ôg�̃G�l���M�[��C�ݒ�h�̐����݂̍���Ȃǂɂ��Č�����i�߂Ă��邪�A���_���o��܂ł̑�Ƃ��Ē�h�Ȃǂ̋��x���m�ۂ��邱�Ƃ��K�v���낤�B�Ôg����h�����z�����ۂ̔w��n�̌��Б�ɂ��āA�Ⴆ�Ζh�Ќ����Ƃ��Ă̍���̊m�ۂȂǃ\�t�g�ʂƕ����Č������邱�Ƃ���ƍl���Ă���B�Ôg��Q��h�����߂̑�ł́A�w��n���Ⴍ��h�̍����ƍ�������ꏊ�ŁA�p�n���擾���Ē�h�ɕ��t������Ƃ������Ή�����̎�@���B

�y�R����Q�z����������A�D��x�Ɋ�Â����W�J�z

�\�������I�Ȏ��g�݂Ƃ��čl������̂́B

������Ȓ�h�̕⋭�Ȃǁu���邱�Ƃ��X�s�[�f�B�[�ɑΉ�����v����A�\�����̐v��̌������ȂNJw�p�I�Ȍ��������m�ɂȂ����i�K�ŁA�Ôg��{�݂��Č�����B

�������A�����{��k�Ђ̂悤�ȁu1000�N��1�x�̋K�́v��O���n�[�h�ʂ̐��������ׂĎ��{���邱�Ƃ́A�R�X�g�⎞�Ԃ��l����Εs�\���낤�B�u��K�͂ȏZ��c�n������v�u�傫�ȍH�ꂪ����v�Ƃ������w��n�̗��p���l�����A�l����Y���W������n��ŒÔg���D�悷��Ȃǂ̑Ή��������I���B

���c��6������ł́A����{�H���铹�H���Ƃ�ΏۂɁu���ʍ\���̌v������˂܂��͐��y�ɕύX���A���H����̒�h�ɂ���悤�Ȃ��Ƃ��l�����Ȃ����v�Ƃ̒�Ă��������B���y�ɂ��n��̕��f�⍂�˂ɂ��R�X�g�̑����A���ӓ��H�Ƃ̃A�N�Z�X�̈����Ȃǂ��ۑ�ƂȂ邪�A�n��̍��ӂȂǂ�O��ɑ�̈�Ƃ��Č������Ă݂����B

�܂��A����̐k�Ђł́A�����E�����̊ϓ_���瓹�H�̖��������炽�߂Ē��ڂ���Ă���B�Ôg���瓦��邱�Ƃ��ł��Ă��A���H����Ђ��Ēn�悪���f����Ă��܂��ẮA�Z���̖���n��̌o�ϊ�������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�u���̂Â��茧�v�ł���É��������C�n�k��3�A���n�k�ő傫�Ȕ�Q����A���{�̌o�ϊ����ɗ^����e���͐r��ɂȂ�B�������A�Ôg�ȑO�̖��Ƃ��āA�n�k�œ|�Ȃ������Â�����K�v���B

�����������Ӗ��ŁA�܂��A�����⎖�Ǝ҂����ꂼ�ꌚ���̑ϐk��Ȃǂ�i�߂���悤�x������ƂƂ��ɁA�����s���ƘA�g���ċً}�A���H����H�̑ϐk��A�����̑�֘H�̊m�ۂȂǂ𒅎��ɐi�߂邱�Ƃ����߂��邾�낤�B

����ɁA3�A���n�k�̔�Q�z��Ȃǂ��܂Ƃ܂�A�������݂̑�3����Q�z������������ƂɂȂ�A��h�̋����␓�グ���K�v�ɂȂ邱�Ƃ��z�肳���B���Ƃ̗D��x�ɉ��������g�݂𒅎��ɐi�߂�ƂƂ��ɁA���ɑ��ĕK�v�ȗ\�Z�̊m�ۂȂǎx�������߂Ă����B

�����́u�����Ɉ��S�E���S�����v�Ƃ����ɂ߂đ傫�ȐӔC���Ă���B���̂��Ƃ����o���A�����̉ۑ���m���ɃN���A���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

���r����W���E�ē��̕s�������m�Ɂ@����21�s���ɒÔg��ً}�A���P�[�g

�@���r������K�i�A�W���E�ē��Ȃǂ��s�����A�قڂ��ׂĂ̎s�������ɂ�铌�C�E����C�E��C��3�A���n�k�̑z��₱��܂������̑�4����Q�z��̍���E���\�A�\�t�g�E�n�[�h���ʂ̑��i�߂邽�߂̍����x�������߂Ă���\�B�{���������̉���21�s����ΏۂɎ��{�����Ôg��Ɋւ���ً}�A���P�[�g�����̌��ʂ���A�n�k����i���Ƃ��Ă��܂��܂ȑ�Ɏ��g��ł����É������ł̉ۑ��A����ɑΉ����邽�߂̎s���̗v�]�����炩�ɂȂ����B

�É�����21�s���ً}�A���P�[�g�̌��ʁi���ʐV�����ׁj

�@�A���P�[�g�́A�����̊C�ݐ��ɐڂ���21�s����Ώۂ�6�����{�Ɏ��{�B�@�����{��k�Ќ�̒����g�D�Ȃǂ̐ݒu�̗L���A�V���ɐݒu���������g�D�Ȃǂł̎��g�ݓ��e�B�Ôg��̓y�؎{�݂Ȃǂ̎s���ɂ��ً}�_���̎��{�C�_���ɂ�蔻�������{�݂̉ۑ�D5�����{�Ɍ����e�n�ōs��ꂽ�ً}�Ôg���P���Ŕ��������\�t�g�ʂ̉ۑ�E�\�t�g�E�n�[�h���ʂ̉ۑ�܂�����̕����F���⌧�ɑ���v�]�\���Ŋm�F�����B

�@�����g�D�ɂ��ẮA�É��s���ً}�Ôg�A�l���s���Ôg��v���W�F�N�g��c��ݒu����ȂǂW�s���Ή����Ă����B

�����̑g�D�ŁA�Ôg���r���̒lj��w���U���T�C���E�C���\���̐����A�\�t�g�E�n�[�h���ʂ̒Ôg��̑��_���\�Ȃǂ������A���{���Ă���B

�y�y�؎{�݂̓_����5�s3�������{�z

�y�؎{�݂Ȃǂ̓_���ɂ��ẮA�l���s��ɓ��s�A�ɓ��s�A�ĒÎs�Ȃ�5�s3�������{�B���̌��ʁA���Ôg���{�݂̕s�����u���b�N����Ɖ��̓|��ɂ����H�̊m�ہ����ɗL���ȋ}�X�Βn�̔��ꏊ�Ƃ��Ă̐������펞�傪����ȗ��}�i�����j�␅��Ȃǂ̑��݁����H�Ƃ��ėL���ȗV�����Ȃǂ̍r�p�����r���̉���K�i�̎肷�薢�ݒu�\�Ȃǂ��ۑ�Ƃ��ĕ��������B

�܂��A�É����Ɖ��݂�21�s���́A��N7���ɍs���Ă����ً}�Ôg���P����5�����{�ɑO�|�����Ď��{�B�s���W�҂�n���Z�����84000�l���Q�����A���ꏊ����[�g�̊m�F�Ȃǂ����H�����B

���̌��ʁA�\�t�g�ʂ̉ۑ�Ƃ��ċ��������̂��u�Ôg���r���̕s���v�u�Ôg���r���̋�̑�v�u�Ôg���r������K�i�̕W���E�ē��̕s���v�u�i�n�k��������Ôg���B�܂łT�`10���Ƃ���铌�C�n�k�́j������ւ̍���v�u���ꏊ�̔��Ґ��ɑΉ������L���̊m�ہv�u���ꏊ�E�o�H�ł̊K�i�E���~�H�Ȃǂ̕s���v�u����҂ȂǗv����҂̔����@�E�U���v���B

�u�s���ւ̈ˑ��x�������A�����E�����̔F���̕s���v�u�n�k�シ���ɔ���Ƃ����ӎ��̒Ⴓ�v���w�E���鎩���̂��������B

�y�V�s�P������\�Z�őΉ��z

���������\�t�g�E�n�[�h���ʂ̉ۑ�܂��A�É��s��x�m�s�A�ĒÎs�A�q�V���s�Ȃ�7�s1�����A��\�Z��[�u�B����ꂽ�����̒��ŁA���Ôg���r���̐V���Ȏw�聤�Ôg���r���̉���K�i�ւ̎肷��̐ݒu���Ôg���r���̈ē��̐ݒu���s�c�Z��ւ̔��K�i�̐ݒu������h�Бg�D�����̕⏕���̑��z�\�Ȃǂɑ��}�Ɏ��g�ގp����ł��o�����B

�y��Q�z���h�Ќv��̑�������A�����x�����߂鐺�z

����ɁA�������I�Ȉ��S�E���S�̊m�ۂɂ́A���⌧�̎x�����s���Ƃ̔F���ň�v�B��̍�Ƃ��āA�u���i�����h�Љ�c�j�ɂ��3�A���n�k�̔�Q�z���h�Њ�{�v��̑�������v�u�������̉ߒ��œ���ꂽ�Ȋw�I�m���̑��₩�Ȍ��\�v�u3�A���n�k�ɑΉ�����h����E����̎{�݁v�u�Ôg��̃\�t�g�E�n�[�h���ʂɑ���⏕�̊g�[�v�u���{�݂⍂��̐����Ɋւ���⏕���̐��グ�v�u�ݒu�ς݂̗��}�{�݂̒n�k�v�A�����v�Ȃǂ����߂Ă���B�܂��A��Ќ�̕����x���Ȃǂ��~���ɐi�߂邽�߂́u���H�Ԃ̐����v�̗v�]���������B