�����I2025���E������

�`�������A����A���̂��ށ`�q2025�N2�����r

2025�N4��13���A���s�̖��F�i��߂��܁j�ő��E���������J������B

���������Ď��g�ނ��̈��C�x���g�̐����Ɍ����A���E�����E�^�c�Ɍg��鑽���̐l�����ɂ��A������ꂪ�ǂ̂悤�ɂ�������A�������ꂽ�f�U�C�����ǂ̂悤�ɂ����A����ꂽ�����ǂ̂悤�ɂ��̂��ނ��Ƃ��ł��邩�B

���ʐV���ł�24�N10������25�N3���܂ŁA���E���ł̖����J�Â̂���Ȃ�@�^�����ցA���ւ��Łu����!2025���E�������`�������A����A���̂��ށ`�v��A�ڂ���B�n���͂�Z�p�͂����W�������{�݂��Љ�鑼�A�����Ɋւ��l�����ւ̃C���^�r���[�Ȃǂ�ʂ��āA�����Љ���Ƃ炷�����̖��́A�����Ė����ւ̓�����ƂȂ錚�z�̖��͂�`����B

On April 13, 2025, the Osaka-Kansai Expo will be held at Yumeshima, Osaka City. People involved in the planning, developing, and operating of this national event will be asked to draw up a plan of how the Expo site will be envisioned, how the envisioned design will be created, and how visitors will be able to enjoy the created site.

From October 2024 to March 2025, we, Kentsu Shimbun, will publish a series of monthly articles entitled "2025 Osaka-Kansai Expo ~Design, Build, and Enjoy~" to help build momentum for the event. In addition to introducing the venue facilities that combine creativity and technology, the series convey the appeal of the Expo as an illuminator of future society and of architecture as a gateway to the future through interviews with people involved in the Expo.

�@

1. �J���܂Ŏc�萔�J���A���ȏ~�E2025�N���{���۔��������������ɕ����u�����͒��X�Ɛi�ށv

Deputy Secretary General�@Takashina Jun

�@�����͒��X�Ɛi��ł���\�B2024�N12��20���ɊJ���ꂽ���E��������ꌚ�ݒn�i���E���F�j�ł̎�މ�ŁA������������ȏ~�����������͂����������B�J���܂Ŏc�萔�J���Ƃ����i�K�ŁA�H���̒x����w�E���鐺�͏��Ȃ��Ȃ��B�����A��ꌚ�݂Ɍg���H���W�҂͊F�A�J�����̊��������E�ɑ����A���ꂼ��̎d���Ɍ����Ɏ��g��ł���B�H�����i�މ��������āu�H���Ɍg��������̋�J�̂��܂��́v�ƌ�����ȕ����������ɘb�����B

�i2024�N12��20���u���F��މ�v�͂ݎ�ނ��ҏW�j

�@"The construction is progressing steadily," said Jun Takashina, Deputy Secretary General and Executive Board Member, at a press conference held on December 20, 2024. With only a few months to go before the opening of the Expo, many are pointing out the delays of constructions. However, people involved in the construction of the Expo site is working hard at their respective jobs, with the completion of the Expo in their sights. We interviewed Jun Takashina, Deputy Secretary General, who said, "The hard work of those involved in the construction is paying off," as he looked around the venue.

(Edited from an interview at the Yumeshima press conference on December 20, 2024)

���p�r���I���͊�����

�@�u�V�O�l�`���[�p�r���I���▯�ԃp�r���I���Ȃǂ͒��X�ƍH�����i�݁A�������Ă���B�C�O�p�r���I���ɂ��Ă��^�C�vA�͑S�Ē��H���A�����ؖ����擾�����p�r���I�����o�Ă����B���ꂼ��̃p�r���I������������ƍH����i�߂Ă����ۂ��B4���̊J���܂łɁA���q������}������̐��������Ă��������v

�@�u23�N��500���O�̒i�K�ŁA�剮�������O�̒��ɂ̓p�r���I�����܂�ɗ����n�߂Ă��������������B24�N�ɂ́A�\�o�����n�k�̕����A�������ŗD��ɂ����A�����𐬌������邽�߁A���ꂼ��̍H���Ɏ��g��ł����B�i�����Ă݂�Ɓj���܂茄�Ԃ��Ȃ����炢�A�p�r���I������������ł����B�H���Ɍg��������̂��܂��܂Ȃ���J�̂��܂��̂��Ɗ�����v

��Pavilions to be completed

�@"Construction of the Signature and the Private Pavilions have been steadily progressing and have been completed. As for the Official Participants' Pavilions, construction has begun on all Type A pavilions, and some pavilions have received completion certificates. I have the impression that each pavilion is making solid progress, and we hope to have a system in place to welcome visitors before the opening of the exhibition in April."

�@"As of 500 days before the opening, only a few pavilions had begun to stand sparsely inside of the Grand Ring. And in 2024, while the top priority was restoration and recovery from the Noto Peninsula Earthquake, each facility was being worked on to ensure the success of the Expo. Looking at all of the pavilions now, there is not much room left. I feel that this is the result of the hard work of those involved in the construction."

��“�Ȃ���̑��”���l���閜����

�@�u�����ɂ͂��܂��܂Ȗ��������邪�A��160�̍��ƒn�悪�剮�������O�Ƃ�����̋�Ԃ̒��ɔ��N���̊ԁA�ꏏ�ɂ��邱�ƁA����͑��ł͍l�����Ȃ��@�����邱�ƂɂȂ�͂����B����̖����ɂ̓E�N���C�i�Ȃǂ��o�W�����肵�Ă���B�����������X���܂߁A�i�����ւ̏o�W��ʂ��āj�ꏏ�ɂȂ��ĂȂ���̑���A���邢�͂��̂��̑�����l����M�d�ȋ@��ɂȂ�̂ł͂Ȃ����v

�@�u�����́w���̂��P�������Љ�̃f�U�C���x�����C���e�[�}�Ƃ��Ă���A�T�u�e�[�}���O�ݒ肵�Ă���B�e�������̃T�u�e�[�}�ɉ������p�r���I����̌����邱�ƂɂȂ�B�������ł͂��܂��܂ȍ��ƐG�ꍇ���@�������A�����̋Z�p��̌����邱�Ƃ��ł���@�������B���܂��܂ȑ̌��������A�邱�Ƃ��ł��閜����V���ȃX�^�[�g��Ƃ��Ăق����v

��To Think about "the Importance of Connection"

�@"The Expo has many roles to play, but to have approximately 160 countries and regions together in one space, the Grand Ring, for six months, should create an opportunity that would not otherwise be possible. Countries like Ukraine have also decided to participate in this year's Expo. I believe this will be a valuable opportunity for these countries and others to come together and think about the importance of connection and the value of life.

�@"The main theme of the Expo is 'Designing a Future Society for Our Lives,' and there are three sub-themes. Each country will have a pavilion that embodies one of the sub-themes. At the Expo site, visitors will have the opportunity to interact with a variety of countries and experience the technologies of the future. I hope that the Expo will serve as a new launching pad for the many different experiences that visitors will take home with them."

���^�c�ʂ̏����i�߁A���S�̑̐��ŊJ����

�@�u�����̕��ɖ������ɑ����^��ł��炤���߂ɂ��A�W�����e��̌����e�Ȃǒ��g�̔��M������܂ňȏ�ɍs���Ă����B���̌��ݍH���͋O���ɏ���Ă��邪�A�^�c�ʂł́A�����̗A����x���A�h�Б�Ȃǂɂ��čl����K�v������B�v��͂�����x�ł��Ă���A�}�j���A���쐬��X�^�b�t�̈琬�Ȃǂ��s���A���S�̑̐��ŊJ�����}�������v

��Preparing for the opening

�@"In order to encourage more people to visit the Expo, we will do more than ever to communicate the content of the exhibits and experiences. Construction of the Expo site is on track, but in terms of operations, we need to consider transportation of supplies, security, and disaster prevention measures. We have a plan in place to a certain extent, and we will develop a manual and train staff to ensure that we are fully prepared for the opening of the event."

2. �V�O�l�`���[�p�r���I���@���܂��܂Ȋp�x����w���̂��x�ɂ��čl����

Exploring Life�\Signature Pavilions

�@�������̒��S�ɂ́A8�l�̃e�[�}���ƃv���f���[�T�[����|����V�O�l�`���[�p�r���I�����z�u�����B�e�E�Ŋ���v���f���[�T�[���A�����̃e�[�}�u���̂��P�������Љ�̃f�U�C���v�����ꂼ��̗���ʼn��߂��A�W����C�x���g�Ȃǂ�ʂ��Ĕ��M����B�V�O�l�`���[�p�r���I�����u���̂��v�ɂ��čl���邫�������ƂȂ�B

�@At the center of the Expo site, there will be 8 Signature Pavilions created by each theme project producer. The producers, who are active in various fields, will interpret the theme of the Expo, "Designing Future Society for Our Lives," from their own perspectives and communicate through exhibitions and events. The Signature Pavilions will provide the visitors an opportunity to think deeply about "life."

��Better Co-Being�i�{�c�T�̓v���f���[�T�[�j/ MIYATA Hiroaki: Resonance of Lives

�@�e�[�}���Ɓu���̂����������킹��v��S������B�p�r���I���͉������ǂ��Ȃ��A������ꒆ���ɂ���Â����̐X�ƈ�̉����Ă���̂������B����҂̓O���[�v��g�݁A�O�̋��̌�������Ȃ��疢���Ɍ������肪�����T���B

�����̂��̖����i���_�v���f���[�T�[�j/ ISHIGURO Hiroshi: Amplification of Lives

�@�e�[�}���Ɓu���̂����g����v��S���B�p�r���I���̊O���ނɂ͖����g�p���A�������ォ��O�ǂ𗬂�z����u�����v�ɂ��t�@�T�[�h�f�U�C���ƂȂ��Ă���B�p�r���I�����ɂ́A�A���h���C�h�⏬�^���{�b�g�Ȃǂ�W�����A��Ƃ�N���G�[�^�[���l����50�N��̖�����̌����邱�Ƃ��ł���B

�����̂��̗V�я�@�N���Q�فi���������q�v���f���[�T�[�j/ NAKAJIMA Sachiko: Invigorating Lives

�@�e�[�}���Ɓu���̂������߂�v��S������B�Y���N���Q��A�z������剮���͓S���g���X�ނƖ��ނō\���B1�K�����ɂ̓V�A�^�[�A2�K�����ɂ͉��y�Ɛ��w���e�[�}�ɂ����u�܊��̗V�я�v��z�u����B�p�r���I���̎��͂͋u�̂悤�ɐ���グ�A�V�����n���̐A���Ȃǂ�z�u����B

��null2�i�����z��v���f���[�T�[�j/ OCHIAI Yoichi: Forging Lives

�@�e�[�}���Ɓu���̂����v��S���B����ȋ��ʖ��ō\�����ꂽ�u�{�N�Z���v�ƌĂ��召���܂��܂ȗ����̂��W�܂����p�r���I���́A�����ʂ�k���k���Ɠ����O�ςƂȂ��Ă���B�p�r���I�����ŗ���҂́A3D�X�L�����V�X�e���Ŏ��g�̏�����́B�f�[�^����ɍ����3D�f���ɂ�镪�g�ƑΘb�ł���B

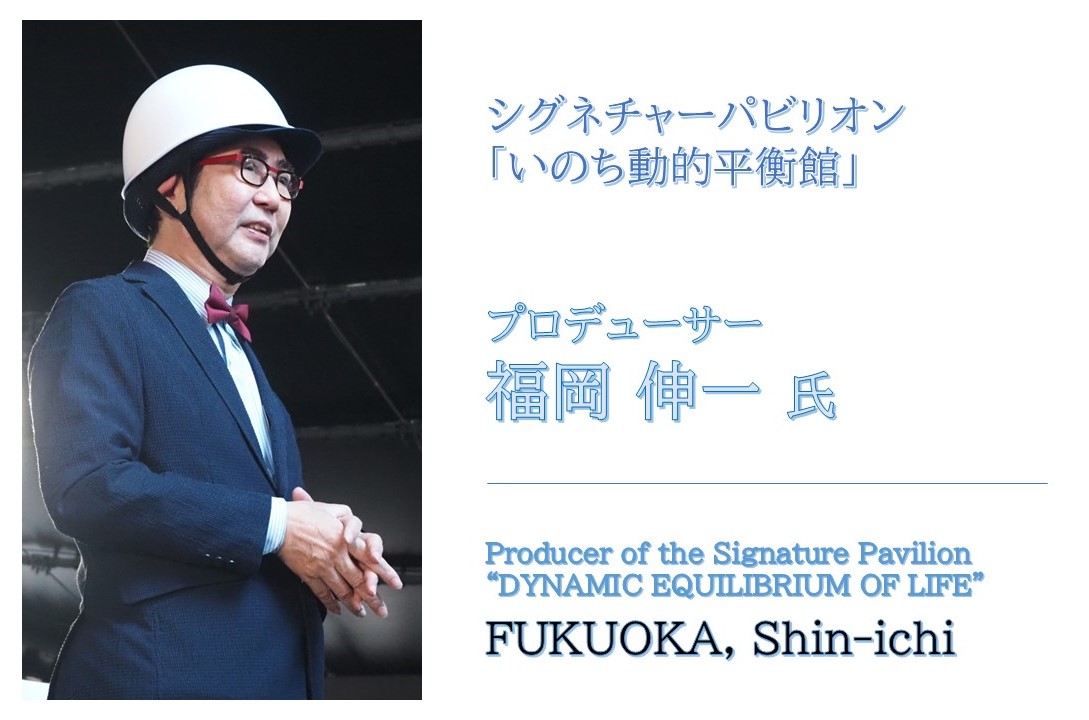

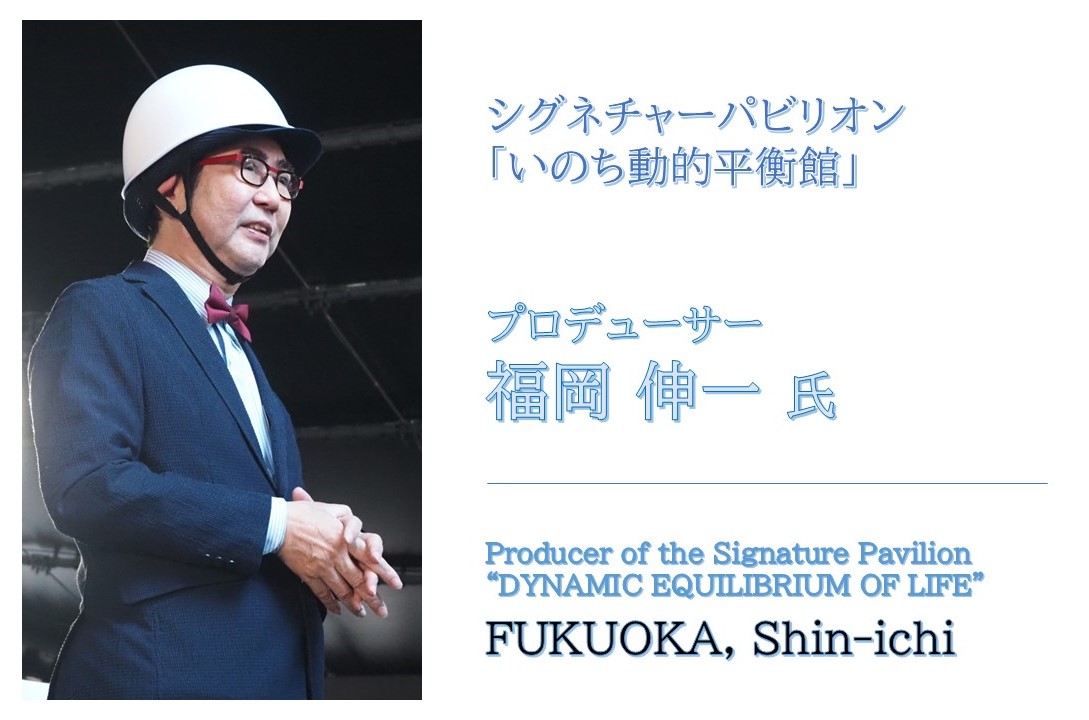

�����̂����I���t�فi�����L��v���f���[�T�[�j/ FUKUOKA Shin-ichi: Quest of Life

�@�e�[�}���Ɓu���̂���m��v��S������B�p�r���I���͋���ȍזE�����~�藧�����悤�ȑ��`�����Ă���A���������x���郊���O��̓S���Ɗi�q��ɒ��菄�炳�ꂽ�P�[�u���Ƃ̃o�����X�ɂ���ĉ������x���Ă���B�����ɂ͑S����30�b�̗��̃X�N���[���u�N���X���v��ݒu�B32���̌��̗��q���זE�����u���̂��v�̎p��`���B

�����̂��߂���`���i�͐X�����v���f���[�T�[�j/ KAWAMORI Shoji: Totality of Life

�@�e�[�}���Ɓu���̂�����ށv��S���B�p�r���I����57�́u�Z���i�זE�j�v�ō\������Ă���A�S���t���[���Ƒ��p�̊C���ŗ������R���N���[�g�uHPC�i�n�C�u���b�h�E�v���X�g���X�g�E�R���N���[�g�j�v�ő�����BMR/VR�ő̌�����V�A�^�[�⍂���f����ʂ��A�F���E�C�m�E��n�ɏh�邢�̂��̂Ȃ����\������B

��EARTH�@MART�i���R�O���v���f���[�T�[�j/ KOYAMA Kundo: Cycle of Lives

�@�e�[�}���Ɓu���̂����ނ��v��S������B�S���e�n����W�߂��u����v���g��������Ԃ������̃p�r���I���ł́A�H�����̉\���ƃe�N�m���W�[�ɂ��H�̍Ő�[�����邱�Ƃ��ł���B�u��z�̃X�[�p�[�}�[�P�b�g�v�ŐH�̌��݂����ߒ����A�H�ׂ邱�Ƃ̊�тƂ��̂���a���ł����q���g��T���B

��Dialogue Theater�\���̂��̂������\�i���P�����v���f���[�T�[�j/ KAWASE Naomi: Embracing Lives

�@�e�[�}���Ɓu���̂������v��S���B�p�Z�ƂȂ������ޗnj��\�Ð쑺���ܗ����w�Z�̖k���E�쓏�ƁA�����s�{���m�R�s�������w�Z���o���Z���ڐ݂��p�r���I���Ƃ��Ċ��p����B�����̃V�A�^�[�ł́A���߂ĉ���E���̐l�ƃX�N���[���z���ɑΘb���邱�Ƃ��ł���B

���_�v���f���[�T�[�u���̂��̖����v�ف@����Z�p�҂ɕ���

![���J�H�R�[�|���[�V�������C�����@�]�����ꎁ](/userfiles/image/%E5%86%99%E7%9C%9F%E2%91%A2%E9%95%B7%E8%B0%B7%E5%B7%A5%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3.jpg)

�\12�b�̃��b�N�A�b�v�i�͌^�j�ŗ����m�F

�@���_�e�[�}���ƃv���f���[�T�[�̃V�O�l�`���[�p�r���I���u���̂��̖����v�قŁA�v���́E�{�H�̌������^�������J�H�O���[�v�́A2024�N10��17���ɔ������Ɍ����������n�����B8�l�̃v���f���[�T�[���e�[�}���ƂɓW�J����V�O�l�`���[�v���W�F�N�g�ōŏ��Ɉ����n�����I���������ƂȂ�B

�@�S����2�K���ăy���g�n�E�X�t���̌����ŁA�O���ނɖ����g���A���������悤�ɂȂ��Ă���B������w���������C�����̍]�����ꎁ�́u�O�������ؗp�ɍ���12�b�̖��̃��b�N�A�b�v�����O�g�ɂĐ��삵���B�Ȍ���搶�ɗ����m�F�����Ă��������A���،�A�{�{�H�H���ւƈڍs���A���J�ɑ���グ���v�Ƌ�������B��ɂ͗�����W���Ȃ��f�B�e�[���A���t���H���A���ʂ̔��������ڍ����B����Ɍ��̉��o�Ɩ����ʂȂǂ������A���ۂ̌����̏o���h���ɂȂ����B

�@������A���ꂢ�ɐ��������悤�ɂ��邽�߂ɂ������i�����m�ۂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�u�l���̓J�[�u��`���Ă���A�����J�[�e���̂悤�ɗ����͖̂{���ɓ�������v�ƐU��Ԃ�B

�\�s�A�m�h���d�グ�ł�₩�ȋȖ�

�@1�K�̃R�A�����ɍ|�Ȗʑϐk�ǂƂ�������ȕǍނ��̗p�B���D�Z�p����g���A����6�_�̍|��ȉ~�i������j�`�ɑg�ݗ��Ă�B3�����Ȑ����������ߌ���ł̖n�o����Ƃ�T�d�ɍs���Ȃ���A24���̃p�l�����W���C���g���Đ���B�\���ƈӏ������˔����A�s�A�m�h���Ŏd�グ����₩�ȋȖʂɂȂ����B

�G���g�����X����

�@“���q���܂̐M���ɉ�����i�������”�Ƃ����v���ŁA����܂ł�����Ɍg����Ă����]�����́A�u�}���V��������Ƃ������ꂪ�A���̂悤�Ȍ����̎{�H�Ɍg���̂͏��߂āB����܂ňȏ�Ɉ��̃`�F�b�N�����������{���A�{�H���x�ɂ�������čH���ɗՂB���̌��ʂ����i�ɕ\��邾�낤�v�Ǝ��M���̂�������B

�@���q�҂����Ɂu���̐��̃J�[�e�������Ă��������������A������̓~�X�g���o�āA���C�g�A�b�v������B�F�N�₩�ɕω�����l�q���y����ł������������v�Ǝv�����͂����B

�H���T�v

�v�ҁ@�Ζ{���z������

�v���́@���J�H�R�[�|���[�V�������G���W�j�A�����O���ƕ�

�{�H�ҁ@���J�H�R�[�|���[�V�����A�s��

�K�́@�S����2�K���ăy���g�n�E�X�t������2014�����b

�H���@2023�N9��1���`24�N10��17��

�����L��v���f���[�T�[�ɂ��V�O�l�`���[�v���W�F�N�g�@�u���̂��Ƃ͉����v��m��p�r���I����

�@���E�������̒���8�l�̃v���f���[�T�[���哱����e�[�}���Ɓu�V�O�l�`���[�v���W�F�N�g�i���̂��̋P���v���W�F�N�g�j�v�B8�l�̂����A�B��̐����w�҂ł��镟���L�ꎁ�́A�V�O�l�`���[�p�r���I���u���̂����I���t�فv�ɂ��āu�w���̂��Ƃ͉�����m��x�Ƃ������Ƃɐ��ʂ�����������Ă��̃p�r���I����������v�Ƙb���B�����J�Â̈Ӌ`������钆�A���̓����Ƃ��āu�����̖����l����v�u���ꂩ��ǂ̂悤�ɂ��̂��ƌ��������Ă����������v�u���̃r�W��������N�w�ƌ��������Ă����v�A����烁�b�Z�[�W���V�O�l�`���[�p�r���I�����Ŕ��M����B

�i2024�N12��20���u���F��މ�v�͂ݎ�ނ��ҏW�j

�@The Signature Project (Brilliance of Life Project) is a thematic project led by eight producers for the Osaka-Kansai Expo, and Shinichi Fukuoka, the only biologist among the eight who produced the "Dynamic Equilibrium of Life” Pavilion, says, "we created this pavilion by facing and dealing with the question of 'knowing what life is'. As an answer to the question of the significance of holding the Expo, the Signature Pavilion will convey the message of "considering the issue of Life," "how we should face Life in the future," and "confronting that vision and philosophy of Life.”

(Edited from an interview at the Yumeshima press conference on December 20, 2024)

��������38���N�̗��H�����ǂ�

�@�u���̃p�r���I���i�̊O�ρj��“�ӂ��”��1���̍זE������n�ɍ~�藧�����悤�Ȑ����I�ȍ\�z�ƂȂ��Ă���B�܂��A�����ł́w�N���X���x�ƌĂ�闧��LED�̌��̗��ŁA������38���N�̗��H������V�A�^�[�����\�肾�B�w�������ǂ����痈�Ăǂ��֍s���̂��A�������̖��Ƃ����͈̂�̉��Ȃ̂��x�Ƃ������Ƃɂ��āA�F����Ɍ��̃V���[�Ƃ��Ēm���Ă��炤���Ƃ��ł���v

��Tracing the 3.8 billion year journey of Life

�@The exterior of the pavilion is a lifelike structure, as if a single cell membrane "softly" landed on the earth. Inside, we plan to create a theater with three-dimensional LED light particles to show the 3.8-billion-year journey of Life. The light show will show where Life came from and where it is going, and what our life is all about.

���������g�̂��̂����l���邫��������

�@�u�w���̂��x�́A�X�g�b�N���������ɁA�S�Ă��t���[�œ������Ă���B�����āA�����������Ă������̂𑼂̐����Ɏ�n���Ȃ���z���A�i���̗���A�����Ēn�������x���Ă���ƍl���Ă���B�i����҂ɂ́j�����Ƃ́w������H�A�D����s�x�ƌ����Ă��邪�A�����I�ɋ����̐i���̗��j�Ƃ��Đ��藧���Ă���Ƃ������Ƃ�m���Ăق����B�����āA�l�Ԃ��������A���ɗ��ȓI�ɐU�镑���A������Y��Ă���A���ꂪ���������������Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ����C�Â������āA�s���ϗe�Ɍ��т��Ăق����B����ɁA�������g�̂��̂��ɂ��Ă��l���Ăق����v

��A chance to think about your own life

�@“Life" has no stock, but is entirely driven by flow. It is a cycle of what it receives from the environment and handing them over to other organisms, and I believe that it supports the flow of evolution and the global environment. I want the visitors to realize that while Life is said to be “the Survival of the Fittest,” it is actually a history of altruistic and symbiotic evolution. I would also like them to realize that humans are now behaving very selfishly and forgetting about symbiosis, and that this may be exacerbating environmental problems, and I would like them to link this to behavioral change. I also want this to be a chance to think deeply about their own lives.

�����̂��ɂ��čl���A�u���v�ɂ����������W����

�@�u���̃p�r���I���Łw���̂��Ƃ����̂͗L���ł���A�K�������}����x�Ƃ������Ƃ��F����ɒm���Ă��炤���߁A���̖����ŗB��A�u���v�̖��ɑ��Č��������Ă����B���Ƃ������͕̂K����������Q�A�߂��ނׂ����Ƃł͂Ȃ��A�����̕K�R�ł���Ƃ������Ƃ������Ă��炤���߂̓W�����l���Ă���v

��Exhibit to think about Life and face "Death" as well

�@The pavilion will be the only place at the Expo where the issue of “death” will be addressed. Everyone will understand that life is finite and that death is inevitable. Death is not necessarily evil, harmful, or something to be grieved, but rather an inevitable part of life.

3. ���҂̎�茚�z�Ƃ������@���L���Ȕ��z�����ǂ���

20 facilities designed by young architects

�@�������ł́A�����Ȍ��z�Ƃ��f�U�C�������p�r���I�������łȂ��A���������҂�����茚�z�Ƃ��v�����{�݂����邱�Ƃ��ł���B

�@��茚�z�Ƃ͂��ꂼ��A�u�M�������[�v�u�W���{�݁v�u�|�b�v�A�b�v�X�e�[�W�v�u�T�e���C�g�X�^�W�I�v�u�g�C���v�̌v20�{�݂�S���B�u���l�ł���Ȃ���A�ЂƂv�Ƃ����f�U�C���R���Z�v�g�̉��A�ςݖ̂悤�ȃg�C����x�W�^�u���R���N���[�g���g�����M�������[�ȂǁA���L���Ȏ{�݂����Ԃ��ƂƂȂ�B

�@���z�Ƃ͂ǂ̂悤�Ȏv�����{�݂ɍ��߂��̂��B�]���ɂȂ����z�Őv���ꂽ���L���Ȏ{�݂��ǂ̂悤�Ɏ{�H�����̂��B�����ł͂��̈ꕔ�����Ă݂�B

�@At the Expo site, visitors can see not only pavilions designed by prominent architects, but also facilities designed by promising young architects.

�@Each of the young architects is responsible for a total of 20 facilities: gallery, exhibition facility, pop-up stage, satellite studio, and restroom. Under the design concept of "Diverse, yet United," the facilities will be lined up in a variety of unique ways, including a restroom that looks like building blocks made of wood or a gallery made of vegetable concrete.

�@What kind thoughts did the architects put into the facility and how were these unique facilities, designed with unconventional ideas, constructed? Let's take a look at some of them.

������̐g�̉��ɂ�����̂̉��l�ɋC�Â�������

�g�C��2�v�ҁ@�|���D�������iYurica Design and Architecture�j

�@2024�N12���ɂ́A20�{�݂̂����u�g�C��2�v�����������Ō��J���ꂽ�B���{�݂ɂ́A����Č��Ɏg���͂��������u�c�O�v�ƌĂ������p�����B�u�c�O�v�́A400�N�قǑO�̐l�X������Č��̂��߂ɐ�o�����Ԃ�����̂����A���p���ꂸ�e�n�Ɏ��c���ꂽ���́B����̖����ł́A���s�{�ؒÐ�s�Ɏc���ꂽ�c�O���^��A�������x����悤�ɕ��ԁB

�@�v�͏��эL�����iStudio mikke�ꋉ���z�m�������j�Ƒ��G���iStudio on�Qsite�j�A�|���D�������iYurica Design and Architecture�j�������ŒS���B

�@�O���[�v�̒|�����́A�u����̖����ł́A�n�掑���Ƀt�H�[�J�X���A����̐g�̉��ɂ�����̂̉��l�ɋC�Â����Ƃ��ł��閜���ɂȂ�����ƍl����B�̎����R�̔��͂�400�N�O�ɐ�o�����l�Ԃ̗͂��܊��Ŋ����Ăق����v�Ɩ����ւ̎v�������B

�|�b�v�A�b�v�X�e�[�W�i�����j/�k���H��A�@�����g�@Pop-up Stage (East)

�@�剮�������O�����̌��̍L��Ɉʒu����|�b�v�A�b�v�X�e�[�W�i�����j�́A�����t���̃C�x���g�L��ƂȂ�B�X�e�[�W�Ɗϗ��X�y�[�X�̐����̑��A����ɃR���v���b�V���������O��ݒu����B�R���v���b�V���������O�̓�������͖����o��悤�ɂȂ��Ă���A�_�̂悤�ɂȂ��ăX�e�[�W�Ɗϋq�Ȃ���̓I�ɕ����B

�@�n�ʂɂ̓E�b�h�f�b�L���{�H�B���̑��A�q�ɂ�y���Ƃ��Ďg�p�����ؑ�������3�������t����B�R���v���b�V���������O�́A4�{�̓S������8�{�̃e���V�������b�h�Ŏx���A���̔z�ǂ����t����B���ނׂ͍��������߁A����Œ��J�ɗn�ڂ��Ȃ���g�ݗ��Ă��B

�@�H���ɓ������Č��ꏊ���̎R�{𠮷�M���́u�y���@�ׂȌ����ŁA����Ŏ��ނ���グ�g�ݗ��Ă�̂ɋ�J�����v�Ɠ�������|�C���g��������B4�{�̒��������ɓ|�ꍞ�ނ悤�ȍ\���̂ɂȂ��Ă���A�����Z�p�͂����߂���B

�@����ɐ������d�C���ʂ��Ă��Ȃ����ł̍�ƁB�������Ń^���N�ɐ������߁A�d�C�͔��d�@���g�p���Ȃ���H����i�߂��B�܂���ʓI�ɃR���N���[�g�ő����邱�Ƃ�������b�ɁA�S�����̗p����Ă���̂����n�Ղōs���閜���H���̓����̈�B�����̑S�Č��z�H�����V�z�ŁA���ނ�l���̐��ȂǍH���K�͂̑傫��������܂Ōo���������Ƃ��Ȃ��B�u���z�Ɍg�����40�N�ȏ�ɂȂ邪�A���߂Ă̂��Ƃ��肾�����v

�@�����l������Ƃ�����ƈ�������ԗ������������o���肷�钆�A�uPW�k���H��̓����{�H�҂ɂ��K�Ȍ�ʐ����Ȃǂ������āA�~���ɍH�����i���ł����v�Ǝӈӂ�\���B���̏�Łu���ƃv���W�F�N�g�Ɍg��邱�Ƃ��ł��A���ɋM�d�ȑ̌��ɂȂ����v�ƐU��Ԃ�A�u���̏ꏊ�ő����̐l���ɂ�����Ă���̂�����̂��y���݂��v�Ɗ��҂����߂�B

�H���T�v

�v�ҁ@KIRI�@ARCHITECTS�@�ˁ@�\�C�@/�@Designed by KIRI Keisuke, KIRI ARCHITECTS

�{�H�ҁ@�����g

�K�́@�S�����E�ؑ�����118�����b

�H���@2023�N11��2���`25�N1��31��

�x�e���R/�k���H��A�@�V�}�@Resting Area 3

�@�Â����̐X�ւƑ����x�e��3�ɂ́A6���̃��j�[�N�Ȍ��z���Ǝ����������ԁB����ɍL��������Ɗ��Ɍ��z���̒���ǁA���������Y�����ƂŐS�n�悢�����O��Ԃ����܂��B�~�n���ɂ͋x�e�������ł͂Ȃ��A�g�C���≞�}�蓖�ď��A�ē��������鑼�A�剮�������O���Ŏg�p�����l�b�g���[�N�̒��p��n���ݒu����Ă���A�e���ɂ���ėp�r���قȂ鑢��ƂȂ��Ă���B

�@1����{�ł̐i������79���B4���̍H���͊������A�c��2���̌��ĕ�������H���A����̐A�͂�i�߂Ă���B�u�剮�������O�̒��S���Ɍ��ݏꏊ������A���ӂɂ͂�������̃p�r���I������������ł��邽�߁A�����Ȃǂ̓���������J�����v�Ɠ��������̖q��P�i���͘b���B�����͐����甼���v����Ŏ{�H����\�肾�������A��ƒʘH���m�ۂ��邽�߂ɓ삩�猚�ē�������`�Ŏ{�H�����{�B���p�r���I���̏����Ƃ��������s�����B

�@����ɁA��茚�z�Ƃ̈ӌ��܂�����Łu��������̉J���̂��܂���q�����G���Ă��������Ȃ����Ȃǂ��l�����A���p�҂̖ڐ��ɒu�������Ď{�H��i�߂��v�ƌ��ꏊ���������Y�����͍H�v�����_�����B

�@�x�e��3�͌����̐F�������ƂĂ��N�₩�ŁA�V��j����킸�N�����y���߂�ꏊ�ƂȂ��Ă���B�u�����ň�x�݂��Ȃ��玩�R�ɐG��A�J���t���Ȍ��������Ċy����łق����v�Ɩq�쎁�͎v����\���B����ɁA�������́u�K�������Ί�ɂȂ����̂������悤�A�Ō�܂ł�萋���Ă����v�Ɗ����Ɍ����Ă̈ӋC���݂��q�ׂ��B

�H���T�v

�v�ҁ@�R�c �юq | �ꋉ���z�m������������ЎR�c�юq���z�v������ / Designed by YAMADA Suzuko, suzuko yamada architects

�{�H�ҁ@�V�}

�K�́@�v6���@�ؑ�����ѓS�����A��������тQ�K���āA���v�����ʐ�568�����b

�H���@2024�N1��12���`2025�N2��28��

�g�C��8/�쓌�H��A�@����H�Ɓ@Restroom 8

�@�剮�������O���̃e�[�}�كG���A�����ꏊ�ɂ���E�H�[�^�[�v���U�ɂ́A�֓��M�ጚ�z�v��������Ateliers Mumu Tashiro����|����g�C��8���ݒu�����B�u������Ƃ��炾�̐��̑��l���v�Ɍĉ����A���܂��܂ȍ��Ђ�@���ɔz�������B

�@14������Ȃ�g�C��8�͓S�R���N���[�g��b�ŁA�w������2�����S�����A����12�����ؑ��B�e���ɂ͂P���܂��͕����̌�������A��ɔ��~�̌`�ƂȂ��Ă���B�S�Ă̓��ɗe�Ղȑg�ݗ��āA��̂��ł���\���E�H�@���̗p���Ă���A����I����ɂ͈ڐ݂��čė��p�ł���d�g�݁B���C�ݔ���ݒu�����A��C�̗���Ŏ��R���C������̂��������B

�@�H���ɂ��Č���̒S���҂́u���i�͖ؑ��̎{�H�����Ȃ��̂ŕs���ꂾ�������A�v�҂Ƃ̉�b���d�ˁA��̃`�[���Ƃ��Ė������������邱�Ƃ��ł����v�ƐU��Ԃ�A�u�����Ɍg��ꂽ���Ƃ͂ƂĂ��ւ�Ɏv���v�Ƙb���B

�@�����ɂ́A�^�J���X�^���_�[�h�̃z�[���[�����ށu�G�}�E�H�[���C���e���A�^�C�v�v���̗p�B�z�[���[�̕\�ʂ̓K���X���ʼn���ɂ����A�L���̌����ƂȂ鉘���J�r���V���b�g�A�E�g���A���K�Ő����ȏ�Ԃ�ۂ��Ƃ��ł���B

�H���T�v

�v�ҁ@�֓��@�M��{���{�@�F���{�c��@���X | �֓��M�ጚ�z�v�������{Ateliers Mumu Tashiro�@/�@Designed by SAITO Shingo, SHINGO SAITO ARCHITECTS

�{�H�ҁ@����H��

�K�́@�ؑ��ꕔ�S��������56�����b

�H���@2024�N3��15���`12��20��

�M�������[/GW�H��@����H�Ɓ@Gallery

�@���̐��Q�[�g�]�[���Ɉʒu����O���[�����[���h(GW)�H����ɐݒu�����M�������[�ł́A�A�[�g��t�@�b�V�����Ȃǂ̍Î���W����A�t�H�[�������J�Â���B���O�C�x���g�L��▢���̓s�s�p�r���I���Ȃǂ�����A�ɂ��킢�����҂����G���A���B

�@�{�݂̑剮���ɂ́A�p���H�ނ�H�i�c��������ꂽ��̃x�W�^�u���R���N���[�g��p���ĕ�炵�̏z�ɂ�����p��������“�������錚�z”��n�o����B294�{�̃��j�b�g�����݂ɕ��ׂă|���J�ŕ����A��������W���Ȃ�����ƂȂ�B���ʂɂ́A�n�ʂƑ剮�����Ȃ��c�^��z�u���A�A���������Ɍ������ĐL�тĂ���l�q��\���B

�@�M�������[�̓W����ԂƂ��ẮA��̈قȂ�T�C�Y����Ȃ������ԂƁA�剮���̔����O��Ԃ�����A���̓��O���Ȃ��Ȃ��瑽�l�ȃA�[�g��Ԃ��W�J�����B

�@�v�҂̂�����肪��������{�݂̎{�H�ɂ��ĒS���҂́u�C���M�����[�Ō��̂��錚�����ꂩ�瑢���Ă����̂͂ƂĂ�������h���ɂȂ�v�Ƙb���B

�@�x�W�^�u���R���N���[�g�́A�̂Ă�ꂽ�K�i�O�̖��M���k���`���f�މ�����Z�p������fabula�i�t�@�[�u���j�������B�x�W�^�u���R���N���[�g�̌����ɂ́A�H�i���[�J�[�̖������`���R���[�g�̐����ߒ��Ŏ�菜�����J�J�I�n�X�N������B

�H���T�v

�v�ҁ@����@��b | teco�@/�@Designed by KONNO Chie, teco inc.

�{�H�ҁ@����H��

�K�́@�S��������658�����b

�H���@2023�N11��17���`25�N2��28��

���o�b�N�i���o�[

![���J�H�R�[�|���[�V�������C�����@�]�����ꎁ](/userfiles/image/%E5%86%99%E7%9C%9F%E2%91%A2%E9%95%B7%E8%B0%B7%E5%B7%A5%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3.jpg)

[New]���ݎ��މ��i�}�[�P�b�g�i2025�N4���j

[New]���ݎ��މ��i�}�[�P�b�g�i2025�N4���j

���ݎ��މ��i�}�[�P�b�g�i2025�N3���j

���ݎ��މ��i�}�[�P�b�g�i2025�N3���j

���ݎ��މ��i�}�[�P�b�g�i2025�N2���j

���ݎ��މ��i�}�[�P�b�g�i2025�N2���j

���ݎ��މ��i�}�[�P�b�g�i2025�N1���j

���ݎ��މ��i�}�[�P�b�g�i2025�N1���j

���ݎ��މ��i�}�[�P�b�g�i2024�N12���j

���ݎ��މ��i�}�[�P�b�g�i2024�N12���j

���ݎ��މ��i�}�[�P�b�g�i2024�N11���j

���ݎ��މ��i�}�[�P�b�g�i2024�N11���j