�����I2025���E������

�`�������A����A���̂��ށ`�q12�����r

2025�N4��13���A���s�̖��F�i��߂��܁j�ő��E���������J������B

���������Ď��g�ނ��̈��C�x���g�̐����Ɍ����A���E�����E�^�c�Ɍg��鑽���̐l�����ɂ��A������ꂪ�ǂ̂悤�ɂ�������A�������ꂽ�f�U�C�����ǂ̂悤�ɂ����A����ꂽ�����ǂ̂悤�ɂ��̂��ނ��Ƃ��ł��邩�B

���ʐV���ł�24�N10������25�N3���܂ŁA���E���ł̖����J�Â̂���Ȃ�@�^�����ցA���ւ��Łu����!2025���E�������`�������A����A���̂��ށ`�v��A�ڂ���B�n���͂�Z�p�͂����W�������{�݂��Љ�鑼�A�����Ɋւ��l�����ւ̃C���^�r���[�Ȃǂ�ʂ��āA�����Љ���Ƃ炷�����̖��́A�����Ė����ւ̓�����ƂȂ錚�z�̖��͂�`����B

On April 13, 2025, the Osaka-Kansai Expo will be held at Yumeshima, Osaka City. People involved in the planning, developing, and operating of this national event will be asked to draw up a plan of how the Expo site will be envisioned, how the envisioned design will be created, and how visitors will be able to enjoy the created site.

From October 2024 to March 2025, we, Kentsu Shimbun, will publish a series of monthly articles entitled "2025 Osaka-Kansai Expo ~Design, Build, and Enjoy~" to help build momentum for the event. In addition to introducing the venue facilities that combine creativity and technology, the series convey the appeal of the Expo as an illuminator of future society and of architecture as a gateway to the future through interviews with people involved in the Expo.

�@

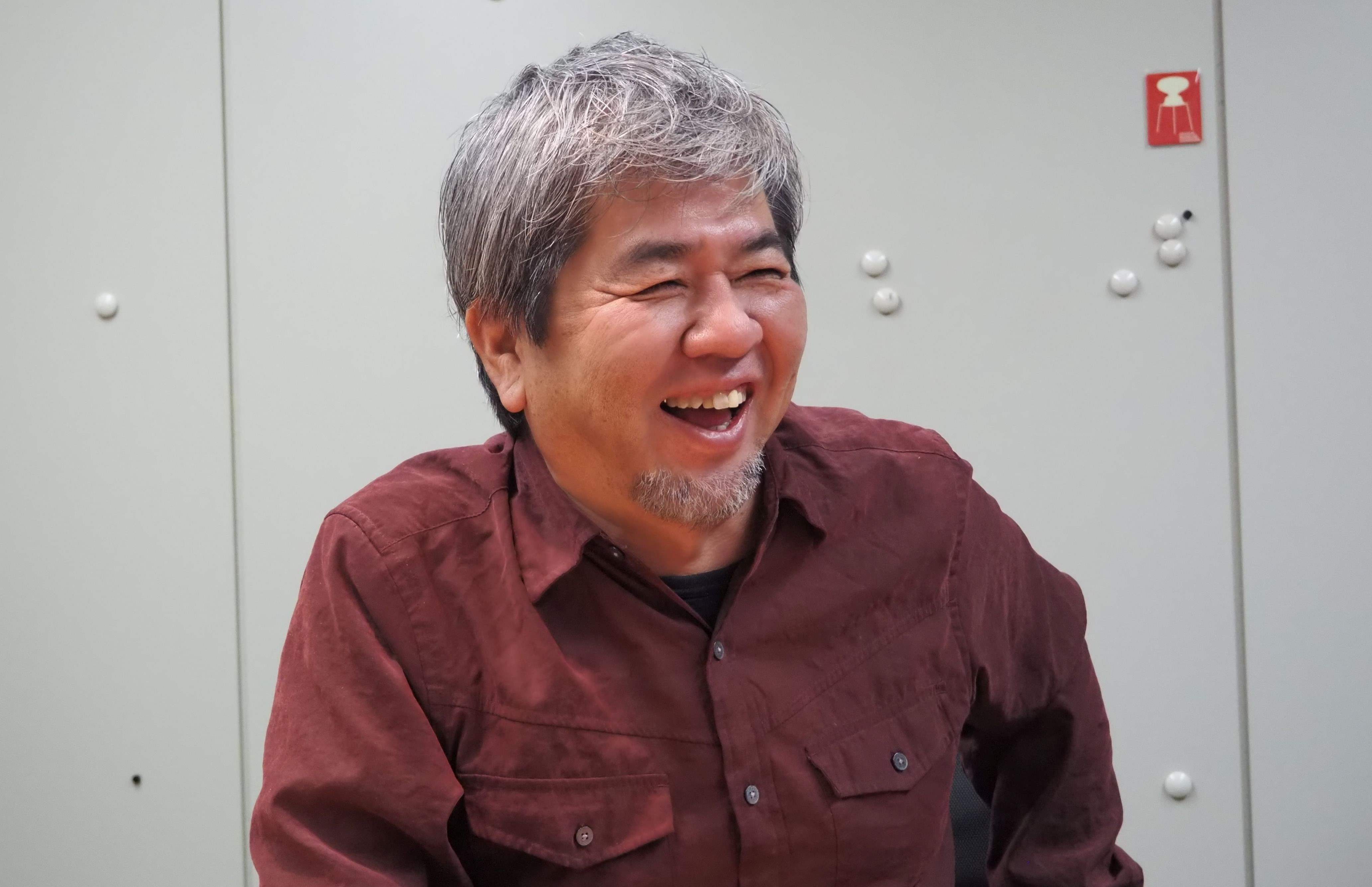

1. �ł��̑��������Ɂ@�����h�X�P�[�v�f�U�C���f�B���N�^�[���ߗT����

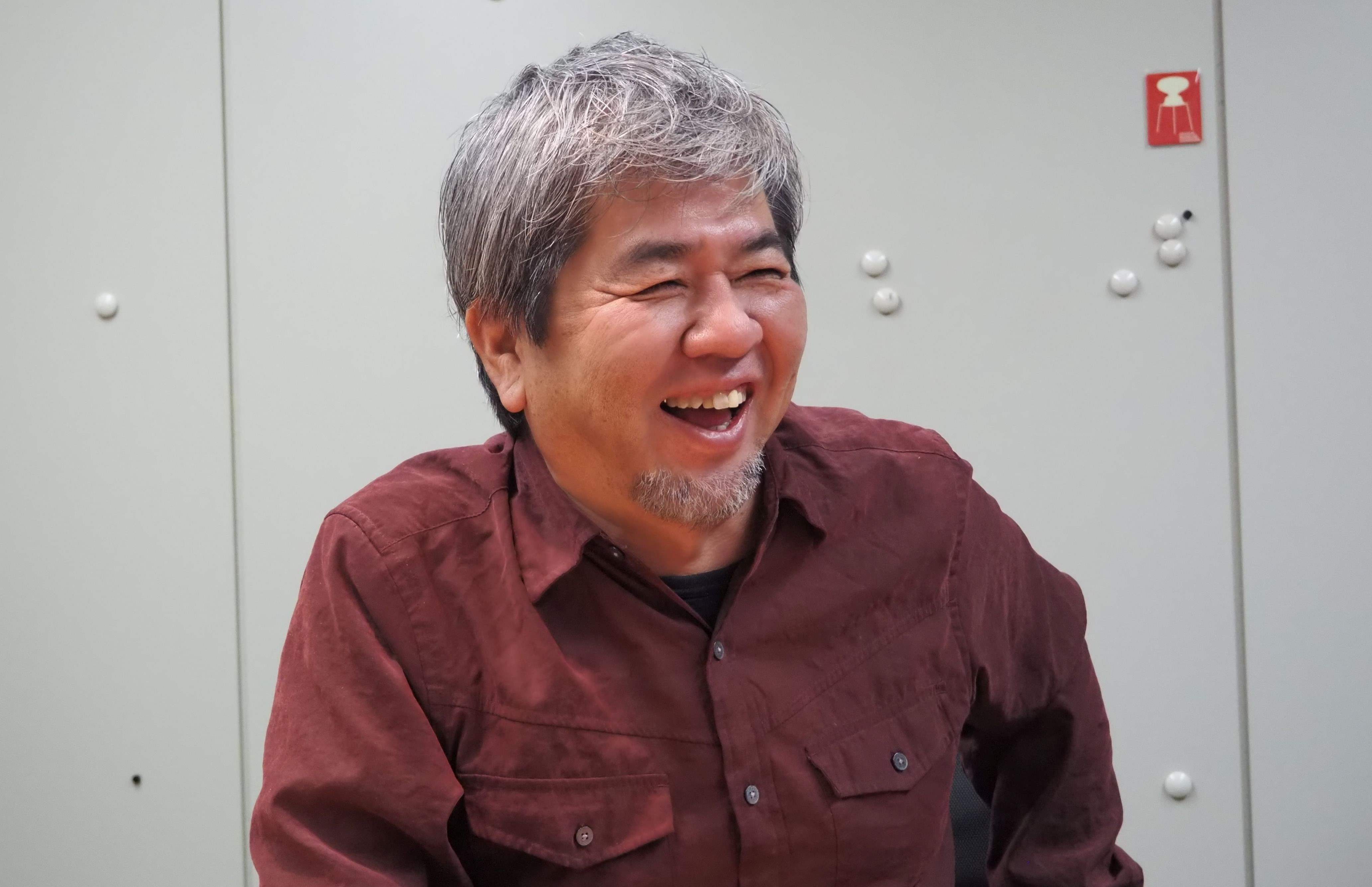

Landscape Design Director, Kutsuna Hiroki

�@�������̒��S�ɐ���������2�E3�f�̑傫�ȐX�\�B�u�Â����̐X�v�Ɩ��t����ꂽ�ꏊ�ɂ́A��1500�{�̍����A������\��ŁA��900�{�������L�O�����ȂǕ{���̗Βn�ŊԔ��\��̎����ڐA���Ă���B�����ɂ́A�Â����̐X�ȊO�ɂ����܂��܂ȗ�����߂��Ă���B

�@�u���܂ł̖����̒��ň�ԗ������v�B�������̂́A�Â����̐X���͂��߉����̃����h�X�P�[�v��S�����鍚�ߗT���f�B���N�^�[�B����܂ŁA�Ȃ�L��␅�s������|���Ă������߃f�B���N�^�[�ɉ����̃����h�X�P�[�v�ւ̎v���ƁA������̂܂��Â���ɂ��ĕ������B

A forest, about 2.3 hectares, will be developed in the center of the Expo site�\ In the “Forest of Tranquility,” about 1,500 tall trees will be planted and about 900 trees will be transplanted from the Expo ‘70 Commemorative Park and other parks in Osaka that are scheduled to be thinned in the future. In addition to the Forest of Tranquility, the venue will be studded with a variety of other greenery.

“The venue will be greenest in all of Expo held in the past,” says Kutsuna Hiroki, the director in charge of the landscaping of the venue, including the Forest of Tranquility. We asked Kutsuna, who has worked on the Namba Plaza and Water Metropolis Osaka, about his thoughts on the venue's landscaping and post-Expo urban development.

�\�����h�X�P�[�v�f�U�C���f�B���N�^�[���������o�܂������Ă��������B

�@�u�������ɑ剮�������O��X������Ƃ����b�͕����Ă��܂������A����ɎQ������\��͂���܂���ł����B�������A����̐Ւn�́A�S�čX�n�ɂ���ƕ����A“���P�������Љ�̃f�U�C��”���e�[�}�Ɍf���閜���Ȃ̂ɁA�w�X���c�������疽�P���ւ���x�ƕ���������A���S�̂̃����h�X�P�[�v�̃R���Z�v�g���āB�����h�X�P�[�v�f�U�C���f�B���N�^�[�������܂����v

�\���͂��܂Ȃ݂̓��X���C���[�W���Ă��܂��B

�@�u���F�́A���˓�����̕�������荞�݁A���邩�琼�Ɍ������ĊX�������Ă����A���̐ړ_�ɂ���Ő�[�̏ꏊ�ƍl���Ă��܂��B���̏ꏊ���܂��A����“��̂��M”�ƌ����Ă��Ƃ��A“����”�ł��邳�܂��܂Ȍ��z�����������悤�A���܂Ȃ݂̓��X��\�����܂����B�Â����̐X�͑傫�ȓ��̈�Ƃ��Đ�������Ă��܂��v

�\�����ɐ��������ɂ́A�����L�O������{�c�����Ȃǂ���ڐA���Ă������̂�����܂��B

�@�u�����L�O������70�N�����̕���ɐX�Ƃ��Đ�������܂������A�y���̕�����70�a�ƍ����A���J�œ|��Ă��܂����Ƃ��Ă��܂����B�܂��A�X�͊Ԕ��ȂǓK�Ɏ��������Ă����Ȃ���A�@�\���܂���B�X���Đ������邽�߂ɊԔ����A“���̂��̃����[”�Ƃ��Ė��F�̒n�ɐX�������p���ł��������ƍl���Ă��܂��v

�@�u�Ԕ������́A�t���Б��������Ă��Ȃ�������A�Ȃ����Ă�����Ƌψ�Ɉ���Ă��܂���B���̂悤�ȕȂ̂���X��X�Ƃ��Ĕ��������a�����邽�߁A�f�[�^�V�~�����[�V�������Ȃ���z�u�����߂܂����B�����h�X�P�[�v�̕����BIM�̂悤�ȃf�[�^�V�~�����[�V�������s�����̂͏��߂Ăł͂Ȃ��ł��傤���v

�Â����̐X�ɂ͖�1500�{�̍����A������

�\�傫�ȓ��̈�ƂȂ�Â����̐X�͗���҂ɂƂ��Ăǂ̂悤�ȏꏊ�ɂȂ�܂����B

�@�u�Â����̐X�̒��S���ł́A���ƗƋ��������A����̑������������܂蕷�����܂���B�e�p�r���I�����ɂ��키���A1�l�ŁA�܂��͒N���ƁA���̂��⌒�N�ɂ��ĐÂ��ɍl������A�Θb������A�ґz�����肷���̃p�r���I���ɂȂ��Ăق����̂ł��v

�\�����h�X�P�[�v�͐Â����̐X�����ł͂���܂���B

�@�u�剮�������O�ɂ́A“�G�߂̎��v”���R���Z�v�g�ɁA�G�߂��ƂɈ�����A�����ӏ܂ł���悤������i�߂Ă��܂��B1��2�`�̓V��̑����ł́A�Ⴆ�ΏH�ɂ̓X�X�L�ƃ����O�̌��ɏ��錎���ӏ܂��邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă��܂��v

�\��������A�X������̃����h�X�P�[�v�݂̍���ɂ��Ăǂ̂悤�ɍl���Ă��܂����B

�@�u�X�͎c���Ăق����Ƌ����v���Ă��܂��B�c�����X�𒆐S�Ƃ��āA���̊J���v�悪�i��łق����̂ł��B�X�ȊO�̎��̎c���Ȃ������ɂ��ẮA���܂��܂Ȏ����̂Ɋw�Z�ȂǂŊ��p�ł��Ȃ����Ƃ����b�����Ă��܂��B�܂��A�w�O���[���A���[�x�Ƃ����v����Ă��Ă��܂��B�s�s���̗Ɛ��ӂ̗��Ȃ��I�[�v���X�y�[�X�l�b�g���[�N�ɖ����Ŏg�p�����������p���Ă������Ƃ����v��ŁA�O�����O���[�����ƌ䓰�A�y���x�A�����Ւn�A���̉�L�Ȃǂ�“�̖�”�łȂ����炢���Ǝv���Ă��܂��v

�\�����͂��̌�̂܂��Â���̂��������ɉ߂��Ȃ��Ƃ������Ƃł��傤���B

�@�u���������������ɖL���ȕ�炵�����Љ�̒��łǂ̂悤�Ɏ��������̂����d�v���ƍl���܂��B�����h�X�P�[�v�ł́A������ʂ��āA��I�[�v���X�y�[�X�̗ǂ��������A�ǂ������������̐��オ�Â����̐X���g�����Ȃ��悤�Ȃ܂��Â������S�̂̃l�b�g���[�N�Â�����s�����������ɂȂ�����Ǝv���Ă��܂��v

2. �{���m�C�\���A�A�����i�C�g�A���w�D�A�K���_��…�A�H�v�Â炵��13�̖��ԃp�r���I��

Private Sector Pavilions

�@�������ł͖��Ԋ�Ƃ�c�̂��H�v���Â炵���p�r���I�����o�W����B�����̃e�[�}�ł���u���̂��P�������Љ�̃f�U�C���v�����ꂼ��̌`�ŕ\������13�̊�ƁE�c�̂��o�W���閯�ԃp�r���I�����Љ��B

Private sectors and organizations will also exhibit their ingenious, independent pavilions at the Expo site. The following is an introduction of the pavilions exhibited by 13 companies and organizations, each representing in its own way the Expo's theme, ‟Designing a Future Society for Our Lives.”

��NTT�@Pavilion�@“Natural”�iNTT�j

�@�e�[�}�́uNatural�v�B������C���t���uIOWN�v�ɂ���ԓ]���Z�p�ŁA���ꂽ�ꏊ�̊��o�����L����̌����ł���B�p�r���I���̓J�[�{�����C���[�ŎO�̃V�A�^�[�������������e���g�̂悤�ȍ\���B�v��NTT�t�@�V���e�B�[�Y�A�{�H�͉����g���S���B

���d�͊ف@�\���̃^�}�S�����i�d�C���ƘA����j

�@�u�G�l���M�[�̉\���Ŗ������J���A���̂��P���Љ�̎����ցv���e�[�}�B�G�l���M�[�̉\����ʂ���������������̌��ł���B�O�ς̓{���m�C�\���̃^�}�S�^�ŁA���̐F�͓V��ȂǂŌ��������ς��V���o�[�B��{�v�͓d�ʁE�d�ʃ��C�u�E�����v�A���{�v�Ǝ{�H�͑�a�n�E�X�H�Ƃ��S���B

���Z�F�فi�Z�F��EXPO2025���i�ψ���j

�@���܂��܂Ȃ��̂��̕���Əo��̌���A�A���̌����\�B�O�ς͓��O���[�v�̔��W�̑b�ł���l���u�ʎq�̗�v���璅�z���V���G�b�g�ƂȂ�B��{�v�͓d�ʃ��C�u�E�����v�A���{�v�͓d�ʃ��C�u�E�O��Z�F���݁A�{�H�͎O��Z�F���݁E�Z�F�ыƓ��ʋ�����Ƒ̂��S���B

���p�i�\�j�b�N�O���[�v�p�r���I���u�m���̍��v�i�p�i�\�j�b�N�z�[���f�B���O�X�j

�@�R���Z�v�g��“�������āB������Ɓ@���炾�Ɓ@���Ԃ�Ɓ@�������B”�B�̌��^�{�݂ł́A�m���̍��ɖ������q�ǂ���������������ɖ`������B�S���t���[����g�ݍ��킹���t�@�T�[�h�ɁA���ɂ���ĐF���ω�����I�[�K���W�[�̖���ݒu����B�v�͌��z�Ƃ̉i�R�T�q���A�{�H�͑�ёg���S���B

���悵���Ɓ@waraii�@myraii�فi�g�{���ƃz�[���f�B���O�X�j

�@�u�̏�ɕ����Ԓ��a��20�b�̏Ί�̋��̂����C���G���g�����X�B�{���́u���̂��P�������v�̂��߁A���t�╶�����Đ��E�̎q�ǂ��������Ί�łȂ��邱�Ƃ��ł���W����R���e���c��W�J����B�听���݂��{�H��S���B

��PASONA�@NATUREVERSE�i�p�\�i�O���[�v�j

�@�e�[�}�́u���炾�E������E�����ȁv�BiPS�S�V�[�g�Ȃǖ����̈�Â▢���̐H�̓W���E�Љ���s���B�p�r���I���̌`��̓A�����i�C�g�̂点��`����̗p�B���z�f�U�C���͌��z�Ƃ̔�@�����S���B�{�H�͑O�c���ݍH�Ƃ��S���B

���O�H�����فi�O�H���E�����������ψ���j

�@�u���̂��P���n���𖢗��Ɍq���v���R���Z�v�g�B2�K�ɔz�u����V�A�^�[�Ő[�C����F���܂ł�7500���`�̗����̌��ł���B�O�\�ɂ̓|���J�[�{�l�[�g�ƍd���ȑ���ނ��g�p����Ă���B�v���O�H�n���v�A�{�H��|���H���X�E��C�C�����݁E�|���y�؋�����Ƒ̂��S���B

��BLUE�@OCEAN�@DOME�i�[���E�W���p���j

�@�e�[�}�́u�C�̑h���v�B�C�����̏㏸��v���X�`�b�N�����ȂNJC�m�����ʂ��Ă�������N���A�s���ϗe�𑣂��B���g�݂ɂ͒|��Y�f�@�ۋ����v���X�`�b�N�A���ǂ�p����B��{�E���{�v�͍�Ό��z�v�A�{�H�͑�a�n�E�X�H�Ƃ��S���B

��GUNDAM�@NEXT�@FUTURE�@PAVILION�i�o���_�C�i���R�z�[���f�B���O�X�j

�@�u�F���ŕ�炷���Ƃ�������O�ɂȂ��������v��̌����邱�ƂŁA���E���̐l�X�ƂȂ���A�Ƃ��ɖ������l������B�p�r���I�����ɂ͑S����17�b�̎�����K���_������ݒu����B�v�E�{�H�͑O�c���ݍH�Ƃ��S���B

��TECH�@WORLD�i�ʎR�f�W�^���e�b�N�j

�@�u���E���Ȃ��A���ǂ������̕�炵�ցv���R���Z�v�g�B�����E�����E���R�̃G�b�Z���X�ƃf�W�^���Z�p�◧�̉f���Z�p��Z���������W�����s���B�p�r���I���͌Q�R���璅�z���u�S�̎R�v�����z�f�U�C���̃R���Z�v�g�Ƃ��Ă���B

���K�X�p�r���I���@���������_�[�����h�i���{�K�X����j

�@�R���Z�v�g�́u������A�����I�v�B�����ɕϐg�������َ҂�XR�S�[�O����p�����f���̌����\�B�O�ǂɂ͕��˗�p�f�ނ��g�p���A�ȃG�l�E�E�Y�f������������Ƃ��Ă���B��{�v�͓����v�A���{�v�͓����v�E�����g������Ƒ́A�{�H�͉����g���S���B

���ѓc�O���[�v×��������w�����o�W�فi�ѓc�O���[�v�z�[���f�B���O�X�j

�@�W���e�[�}�́u��������/TADAIMA�v�B�p�r���I���̒��S�ɔz�u����W�I���}�ł́A�����s�s�u�E�G���l�X�X�}�[�g�V�e�B�v��\������B�p�r���I���̊O�ǖ��ɂ͐��w�D��p���A�����Ɠ`���̗Z����T�X�e�i�r���e�B���ے����Ă���B�v�͍����L���z�v�������A�{�H�͐������݂��S���B

��ORA�O�H�p�r���I���w���`UTAGE�`�x�i���O�H�Y�Ƌ���j

�@�R���Z�v�g�́u�H�ׂ�A���A������B����́u�P�����̂��v���̂��̂��I�v�B�u���`UTAGE�`�v�Ƃ��Ē蒅������ƂƂ��ɁA�����ĂȂ���H�̌��A�O�H�Y�Ƃ̔��W�Ȃǂ��p�r���I���̒��Ŗڎw���B�O�ς͌Â�����X�܂̓����������g�����C���[�W���Ă���B�v�E�{�H��TSP���z���S���B

�u����~�ɖ��͂M�v�\���p�r���I�� / The Kansai Pavilion

���p�r���I���̊O��

�@���L��A�����o�W������p�r���I���́u���̂��P�����I�v�̗��j�ƌ��݁v���e�[�}�ɁA����1�{8�����Q������B�����͓��Q�[�g���炷���̓��ʂ�k���Ɉʒu���A���w���X�P�A�p�r���I���ɗאڂ���B

����҂����C���o��������猚���ɓ���ƁA�����̕ǂɊ��̖������f�U�C�����ꂽ�G���g�����X�]�[����ʂ�A�����̒����Ɉʒu�������L��i�Z���^�[�T�[�N���j�ɂ��ǂ蒅���B����L��ɂ́A���a12�b�̃����O���LED�p�l����ݒu���A�ό��f���Ȃǂ��f���o���B

�@�L��𒆐S�Ƃ��ĕ��ː���Ɏ��ꌧ�A�O�d���A�a�̎R���A�������A���挧�A���Ɍ��A���s�{�A���䌧��1�{7���̓Ǝ��W���G���A��ݒu�B����҂͊e�G���A�Ƒ���L����s�������Ȃ���A���e�n�̕�������j�ȂǂɐG��邱�Ƃ��ł���B

�@�L��A�����߂�O�����呢���ꌧ�m���́A�uMother Lake�`�т�ƂƂ��ɖ��X�Ɓ`�v���e�[�}�Ƃ��錧�̓W���ɂ��āA�u�����̎��R����j�����łȂ��A���Ǝ҂̋��͂āA�����ō���Ă���f�ނȂǂ�W������v�Ɩ��͂��Љ�B�W���̃|�C���g�́u�����ł͔��ɒ������L�l�e�B�b�N�E���C�g�E�r�W�����ɂ����̑��ŋ�Ԃ����o����W���v���Ƃ����B

�@���L��A�����̐��e���r���s�{�m���́A�{�̓W���G���A�u�i���́jICHI-ZA KYOTO�v�ɂ��āA�u�x���ɂ͎�����[�N�V���b�v�A�{���e�n�Ƃ̃I�����C�����p�Ȃǂ��s���A����҂Əo�W�҂��S��ʂ킹�Ĉ�̊��ݏo���X�y�[�X�ɂ������v�ƈӋC���ށB

�@�p�r���I���ւ̓���ɂ͎��O�ɗ\�K�v�����A�����{�̂ɗאڂ��Đݒu���锼�O����Ԃ́u���ړI�G���A�v�͎��R�ɏo���肪�\�ƂȂ�B�����́i�{���A�s�����j�A�����c�́A���Ǝ҂Ȃǂɂ��u�[�X�o�W�Ȃǂ��s���\�肾�B

�O�����m���i���j�Ɛ��e�m���i�����j

�����̃Q�[�g�E�G�[�Ƃ��Ė����ʂ���

�@�O�����m���́A�u���p�r���I���ɏo�W����e�{�����Љ�������̂��݂�Ȃ����Ɏ����Ă���B���̃X�y�[�X�Ŋ��̂��Ƃ��S��������悤�ɂ���v�ƃA�s�[���B����҂����������������Ƃ��Ď��ۂɊe�{����K��邱�Ƃɂ��A�o�ό��ʂ�n�o����_���ŁA�u���̃Q�[�g�E�G�[�Ƃ��Ă̖������ʂ����A����҂��e�{���ɂ����Ȃ���悤�Ɏ��g�݂�i�߂�v�B

�@���e�m���́A1970�N�̑�㖜���ł́A����҂̊����⋻�������̒������Ŋ������Ă������Ƃ��w�E���A�u����͉�ꂾ���łȂ�����~�Ŗ��͂M���Ă��������v�ƓW�]����B

�@���݂́A�����{�̂̓Ǝ��W���̓����H����i�߂Ă���B2025�N2���܂łɑS�Ă̍H�����������A4���̊J���ɔ�����B

�@�����̋K�͓͂S���������ꕔ3�K���ĉ���1877�����b�ŁA�S���Ƀe���g�������\�����̗p���Ă���B�v�E�{�H�͑��z�H�Ɓi���s�����j���S���B

The Kansai Pavilion will be exhibited by the Union of Kansai Governments, under the theme of "The Brilliance of Kansai’s Rich History and Its Present Day", and will include nine prefectures of Kansai. The building will be located on the north side of East Street, adjacent to the Osaka Health Care Pavilion.

Visitors will pass through an entrance zone with designs of Kansai's famous landmarks on the walls of both sides, and arrive at the “center circle.” At the center circle, a 12-meter-diameter ring of LED panels will be installed to project sightseeing and other images.

Centering the plaza, original exhibitions of Shiga, Mie, Wakayama, Tokushima, Tottori, Hyogo, Kyoto, and Fukui prefectures will be set up in a radial pattern. Visitors will be able to experience the culture and history of history, culture, sights, and various other attractions of the Kansai region.

Governor of Shiga Prefecture Mikazuki Taizo, who also serves as the head of the Regional Federation, introduced the appeal of the Shiga’s exhibition under the theme of “Mother Lake�`�т�ƂƂ��ɖ��X�Ɓ`," saying, “We will exhibit not only the nature and history of the prefecture, but also materials made in our area with the cooperation of local companies.” “The key point of the exhibit,” he said, “is an exhibition that creates a space with bundles of light using kinetic light vision, which is very rare in Japan.”

Kyoto Governor Takatoshi Nishiwaki, also the Deputy Regional Federation Chairman, is enthusiastic about the Kyoto exhibition area “ICHI-ZA KYOTO (tentative),” saying, “We hope to make it a space where visitors and exhibitors can communicate and create a sense of unity by holding demonstrations, workshops, and online broadcasts with various locations in the prefecture during holidays.”

While advance reservations are required to enter the pavilion, visitors will be able to freely enter and exit the “multipurpose area,” a semi-exterior space to be set up next to the main building. Local governments (prefectural and municipal), organizations within the prefecture, and businesses are scheduled to exhibit booths.

���w���X�P�A�p�r���I���\���{�[���`�������W / Osaka Health Care Pavilion

�@���E�������ő��{�Ƒ��s���o�W������w���X�P�A�p�r���I���B���̑����C���[�W�����O�ςŁA��ɐ�������Ă��閌�����������I�ȃp�r���I���ł́A2050�N��z�肵���s�s������̌����郋�[�g�̑��A�~���C�̑��̐H�E�����M����R�[�i�[��{���̒�����ƂȂǂ��T�ւ��œW�����s���u���{�[���`�������W�v������B

�@�u���{�[���`�������W�v�ɏo�W�����Ƃ̂����A�ݘa�c�s��TI plus �z�[���f�B���O�X���Љ��B

The Osaka Health Care Pavilion will be exhibited by Osaka Prefecture and Osaka City at the Osaka-Kansai Expo. The pavilion, with its exterior resembling a bird's nest and a membrane roof with constantly flowing water, features a route for visitors to experience urban life in the year 2050. Corner will be held presenting the food and culture of Future Osaka, and the “Reborn Challenge,” a weekly exhibition by SMEs and other organizations in the prefecture will be held.

Among the companies exhibiting at the Reborn Challenge is TI plus Holdings from Kishiwada City.

�@�z�^����g�C���n�E�X�u�G�R�m���v�́A�Ǝ��J���̂�ށu�{���J�i�C�g�v���g�p���āA�g�p�ς݂̉�������߂��A���F�E���L�E���ۂ̐�Ƃ��čė��p����V�X�e���B�u�{���J�i�C�g�v�͔��i�v�I�Ɏg�p�\�ł��邽�߁A�����\�ȃg�C��������������B

�@����ɂ��A�㉺�����̈������݂�����ȏꏊ�ł��A�_�n��R�ԕ��A�S���t��Ȃǂʼnq���I�����K�ȃg�C��������y�ɒ��邱�Ƃ��ł���B�܂��A�ړ����e�ՂŁA�f�����ɂ��g�p�ł��邽�߁A�ЊQ�����ł̊��p���L�����Ă���B�ݒu�ɉ����āA���j�o�[�T���f�U�C���⑾�z�����d�̓����ɂ��_��ɑΉ����Ă���B����͑S���K�͂ł̃l�b�g���[�N�\�z��i�߁A�̔��X�̊g�����e�i���X�̐��̋����ɂ��͂����Ă����B

���S���҃R�����g

�@2025�N�̑��E�������ł́A���w���X�P�A�p�r���I���ɏo�W���A�����̐^�ł��ݒu���邾���Ő���g�C�����g�p�\�ɂȂ�ߖ����̃��f����W���������܂��B�����ł̓W����ʂ��āA���{�����݂̂Ȃ炸���E���̐l�X�Ɂu�G�R�m���v��m���Ă��炢�A�s�q���ȃg�C�����ɂ���q�ǂ������̌��N�����A�ނ�̖����Ɩ����~�������ƍl���Ă��܂��B

3. �u�܂莆�V��v�œ��{�̋Z�p�ƕ�����\���@�P���̊J�Ɩڎw�����F�w

The“Origami Ceiling” of Yumeshima Station

���F�w�z�[��

�@���`�g�����X�|�[�g�V�X�e���iOTS�j�A���s�����d�C�O���iOsaka Metro�j�A���`�p�ǂ́A�������ւ̓S���A�N�Z�X�Ƃ��Ē����������L�A���F�w��V�݂���B2025�N1��19���̊J�Ƃ��������A10��31���ɂ͉w�̓�����w�Ɍ��J�����B

�@�R���R�[�X�͉���190�b�A��17�b�B�����s���̍H��Ő������ꂽ�A���~�p�l�����g�p�����u�܂莆�V��v�������I�ŁA���{�̋Z�p�ƕ����A�n���S�_�C���̐��m���Ȃǂ�\�����Ă���B

�@�z�[���͉���160�b�A��10�b�B�G�X�J���[�^�[�ƃG���x�[�^�[���e3��ݒu���A1���ԓ�����3���l�̏�q���ɑΉ��\���B�܂��A�N�ł����p�ł���I�[���W�F���_�[�g�C���Ƃ��āA���S���^�g�C��6���������B

�@�{�H�͑�сE�F�J�E���}�E���m����JV���S���B

|

|

�X���O

�햱������E�S�����ƕ���

|

�@OTS�̐X���O�햱������E�S�����ƕ����́A�w�̃R���R�[�X�̐v�ɂ��āA�����Œ��ƂȂ�3×55�b�̃f�W�^���T�C�l�[�W�����̉A�ɉB��Ȃ��悤�Ɂu�X���u���������邱�ƂŁA���̂Ȃ���Ԃ�����70�b���x�m�ۂ��邱�Ƃ��ł����v�Ƙb���B

�@�R�X���X�N�G�A���疲�F�ɓS���𑖂点��k�`�e�N�m�|�[�g���̌v��́A08�N�̉ċG�I�����s�b�N����ɗU�v����\�z����ɁA2000�N�ɖƋ����擾�������A�I�����s�b�N�̗U�v�����Ȃ�Ȃ��������ƂȂǂ��玖�Ƃ����f���Ă����B

�@�X��햱������́u���Ƃ̍ĊJ��A�����ɐ�ΊԂɍ��킹�邱�Ƃ𖽑�ɍH���Ɏ��g�݁A�����̌v��������h�ȉw����邱�Ƃ��ł����v�ƐU��Ԃ�B�J�ƂɌ����A�u�K�ꂽ�l���킭�킭�ł��鉉�o���{���Ă���B���E���瑽���̐l����������錺���Ƃ��Ăӂ��킵���w���v�Ǝ��M��������B

Osaka Port Transport System (OTS), Osaka Metro, and Organization of the Osaka Port and Harbor Bureau will extend the Chuo Line to Yumeshima Station, providing rail access to the Expo site. Press announcement was made on October 31 in anticipation of its opening on January 19, 2025.

The concourse is 190 meters long and 17 meters wide. It features an “Origami ceiling,” made of aluminum panels manufactured in a factory of Higashiosaka City, representing Japanese technology and culture and the accuracy of the subway schedule.

The platform is 160 meters long and 10 meters wide. Three escalators and three elevators are installed to accommodate 30,000 passengers per hour. In addition, six fully private restrooms have been installed as all-gender restrooms that can be used by anyone.

Construction was handled by Obayashi, Kumagaya, Tokyu, and Toyo Specified JV.

Kazuhiro Morikawa, Managing Director and General Manager of the Railway Business Department of OTS, said that “the station concourse design allowed for a 70-meter pillar-free space by thickening the slab” so that the 3 x 55-meter digital signage, the longest in Japan, would not be hidden behind pillars.

The plan for the Hokko Techno Port Line, which will run from Cosmo Square Station to Yumeshima Station, was licensed in 2000 based on a plan to bring the 2008 Summer Olympics to Osaka, but the project was suspended when the Olympics failed to be held in the city.

Managing Director Morikawa recalls, “After the resumption of operations, we worked on the construction with the mission of making sure the station would be ready in time for the Expo, and we were able to build a more splendid station than originally planned.” “In preparation for the opening of the station,” he said, “we have created an exciting production that will thrill visitors. We are confident that the station is suitable as a gateway to invite many people from all over the world.”

���o�b�N�i���o�[

[New]���ݎ��މ��i�}�[�P�b�g�i2025�N4���j

[New]���ݎ��މ��i�}�[�P�b�g�i2025�N4���j

���ݎ��މ��i�}�[�P�b�g�i2025�N3���j

���ݎ��މ��i�}�[�P�b�g�i2025�N3���j

���ݎ��މ��i�}�[�P�b�g�i2025�N2���j

���ݎ��މ��i�}�[�P�b�g�i2025�N2���j

���ݎ��މ��i�}�[�P�b�g�i2025�N1���j

���ݎ��މ��i�}�[�P�b�g�i2025�N1���j

���ݎ��މ��i�}�[�P�b�g�i2024�N12���j

���ݎ��މ��i�}�[�P�b�g�i2024�N12���j

���ݎ��މ��i�}�[�P�b�g�i2024�N11���j

���ݎ��މ��i�}�[�P�b�g�i2024�N11���j