�@�����{��k�Ђł́A2011�N3��11���̔������ォ��A���f�B�A��C���^�[�l�b�g��ʂ��Ėc��ȗʂ̉f����ʐ^�A��Ў҂̏،������Ƃ��ė����ꂽ�B�`����ꂽ���ʂ��猩�Ă����]�L�̑�ЊQ�������B

�X��j�A�c�������ݍ��ޒÔg��A��ꂽ���q�͔��d���̉f���ɐ��E�̖ڂ��B�t���ɂȂ����B�܂��A�l���~���ɑS�͂������鎩�q����x�@�A���h�Ɋ��������B�����āA�u����낤���{�v�������t�ɁA���ɑς����Ў҂Ǝx���҂̎p�ɐ��E���܂����B

�������A�C���t�����ً}���������A�l���~�����x�����n�挚�Ƃ̂��Ƃ́A�����͓`�����Ȃ������B����}�X���f�B�A�́A�u�Ǝ҂Ȃ̂�����v�ƁA�����ăJ�����������Ȃ������Ƃ����B

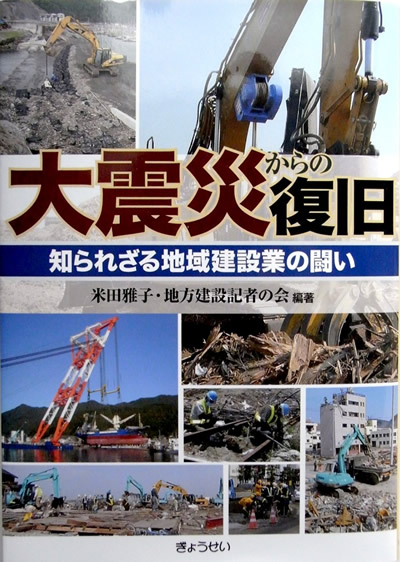

�{���́A�����{��k�Ђ̉Q���ɂ����āA�����Ђ��Ȃ�����ً}�����ɍs�������n�挚�Ƃ̋L�^�ł���B

�v���[�g���E�^�̋���n�k�́A��Ôg�������N�����A����̓��{�Љ�o���������Ƃ̂Ȃ��A�L��I�ȑ�ЊQ�ƂȂ����B��ʂ̂��ꂫ���������H�[�J�ȂNjً}�����ł��A�d�@���ƈ��̊m�ۂɂ͂��܂�A���т���������̂ւ̑Ή���A�R���E�H���s����ȂǁA���Ƃ͂��܂��܂ȍ���ɒ��ʂ����B

�������̂��N���������������ł́A���˔\�����ɑ���J�����S�q���ʂł̖@�߂��������ȏ�Ԃ̒��ŁA�o�c�҂Ə]�ƈ��͌��������f�𔗂�ꂽ�B�������w�����ꂽ�n��ōs���s���҂̑{���ɋ��͂��邽�߁A�d�@�̃L���r���������Ƃ݂Ȃ��Č��Ƃ͏o�������B����ȁA�������̂悤�Ȕ��f��������Ȃ��������������B

���{���n�k�̑������ɓ������Ƃ���A���C�n�k�Ⓦ��C�E��C�n�k�A��s�����n�k�Ȃǂ̔��������O����邢�܁A�{�����`������e�͒P�Ȃ�L�^�ɂƂǂ܂�Ȃ��Ӗ������B�S���̌��Ƃƍs���@�ւɂƂ��āA���ꂩ�甭������V���ȍЊQ�ւ̔������l���Ă�����ŁA�{������w�Ԃׂ����Ƃ͑����͂����B

��䌚�Ƌ���̐[���w����͖{���̒��Łu�S���̎����̂́A��Ђ������Ɍ��݂̋Ǝ҂̐��Œn�������̂��V�~�����[�V�������Ă݂�ׂ����B�����āA�n�����邽�߂ɕK�v�Ȃ��̂͂Ȃɂ����l���Ă����K�v������v�Əq�ׂ�B

����10�N�ȏ�ɂ킽���Ēn�挚�Ƃ����ނ��Ă������ŁA���̌��t���d���Ƃ߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

���傤�������A2000�~�B�S���̏��X�Ŕ̔��B�₢���킹��͂��傤�����c�Ɖہ@�d�b03-6892-6571�B