地価の上振れが象徴するように、大阪市内の不動産利活用の動きが活発だ。分譲マンションやオフィス・商業施設の開発に加え、需要の急速な高まりからホテル開発が台頭していることが、一因といえる。土地の新たな利用に向け、市内では既存施設の解体が進む。2016年4月から7月までの、民間の解体動向を見る。

ホーム > 特集 > 【大阪市】活発な不動産利活用で解体進む

〜大阪市内の4〜7月動向〜

地価の上振れが象徴するように、大阪市内の不動産利活用の動きが活発だ。分譲マンションやオフィス・商業施設の開発に加え、需要の急速な高まりからホテル開発が台頭していることが、一因といえる。土地の新たな利用に向け、市内では既存施設の解体が進む。2016年4月から7月までの、民間の解体動向を見る。

建設リサイクル法に基づく届け出数は、4月が223、5月が237、6月が274、7月が255。ちなみに、15年の4〜7月の総数が864で、16年は125増加している。このうち、延べ床面積が2000平方メートル以上ある解体工事を見てみると、中央区の9件が最多で、北区の5件、西区の4件と続く。

中央区谷町2-1では、ガレリア大手前ビル(12階建て延べ14195平方メートル)、北区大淀南2-2では、ホテルプラザ跡地(延べ15477平方メートル)の地下解体・敷地整備が行われている。

規模が大きな解体は、東淀川区淡路2-9-25の旧淀川キリスト病院。延べ床面積が30330平方メートル。

元請け業者の顔ぶれはさまざまだが、中央区や北区を中心に、竹中工務店の受注が目立つ。

延べ床面積2000平方メートル以上の主な解体現場はこちらをご参照ください。

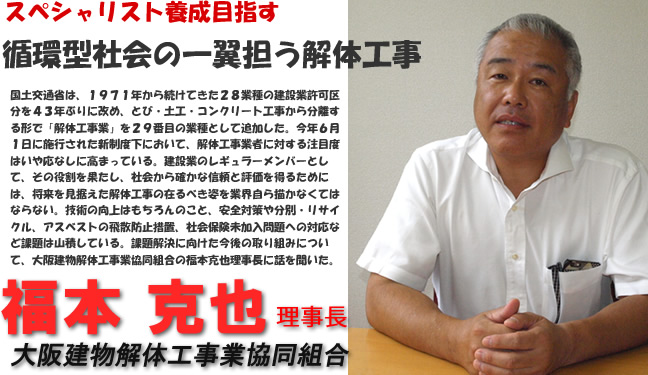

■現状抱える課題について

「業種の新設で盛り上がりを見せている一方、これまで以上に業界に耳目が集まる分、襟を正して取り組まなければならない。特に、重要視しているのが安全対策だ。今年に入ってから大阪府下における解体工事現場で連続して死亡災害が発生し、大阪中央労働基準監督署から『解体工事における緊急死亡災害を防止するための取り組み』について、緊急要請を出される憂慮すべき事態となっている。事故のほとんどは墜落・転落災害で、いずれも60歳以上の作業員が被災した。組合としては、6月に開催した総会で『安全講習会』を実施した他、安全対策強化を呼び掛ける『通知文書』を緊急発送するとともに、安全啓発の一環としてポスターの作成や現場見学会を企画するなどの意識向上に向けた活動にも注力している」

「技術的要素として当組合では、鉄骨、鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の解体時に発生する鉄筋、ボルト、コンクリート片などの飛散防止のための『飛散防止用シート』を、分別・解体資材メーカーのインターアクションと共同で開発した。解体重機だけで取り付けられ公衆災害の低減を目的に利用している。これまで以上に安全管理を強化することで、近隣住民への配慮も格段に向上しており、開発以来、大阪府内、首都圏、九州の現場で採用され、飛散ゼロの実績を上げている。今後、元請けとして受注する機会も増えることが予想される中で、お客さまに不安を与えることがないよう、安心・安全に対する確固たる決意を持って取り組んでいきたい」

■「解体工事」の業種新設で何が変わるのか

「専門業種として『解体工事業』が新設されたことにより、1件500万円以上の解体工事を実施する場合は、この新設の『解体工事業』の許可を取得することが必要となった。しかし、施行日から3年間は経過措置として、既存の「とび・土工工事業」の許可で解体工事の施工が可能となっていることから、大きく変わるのはもう少し先になるかもしれない。一方で、技術者資格として、監理技術者には(1)土木施工管理技士(1級)(2)建築施工管理技士(1級)(3)技術士(建設部門、総合技術監理部門<建設>)(4)主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請けとして4500万円以上の工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者−という要件が設けられ、主任技術者にはこれら監理技術者の要件に加え、(1)土木施工管理技士(2級土木)(2)建築施工管理技士(2級建築、躯体)(3)とび技能士(1級、2級※3年以上の実務経験を要する)(4)解体工事施工技士(建設リサイクル法の登録試験)(5)大学の指定学科卒業3年以上・高校指定学科卒業5年以上・その他10年以上の実務経験を要する(土木・建築・とび・土工と建設工事に係る12年以上の実務経験を有する者の内、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者)−という要件が設けられた。経過処置が5年間あるといえども、人材育成、技術者教育は待ったなしの状況と言える。当組合としては全解工連と連携を図りながら、解体工事のスペシャリストの養成を目指していく考えだ」

■技術者の育成において最も注力すべき点は

「前述の死亡災害も含めて、解体工事において施工管理の不備に起因する事故が多発傾向にあると労働基準監督署から指摘されている。これまでも『解体工事施工技士』を育成するなど、施工管理面では技術者教育の徹底を図っているものの、建物の複雑化や人材不足による経験の浅い作業員の増加によって、災害の発生を止められないのが現状だ。当組合としては、組合員に向けた講習会や勉強会の開催、技術向上のための情報発信をさらに強化し、会員企業のより一層の切磋琢磨(せっさたくま)を促し、技術向上を図っていきたい」

「一方、作業員の確保・育成という面では、労働環境の整備も不可欠と考える。社会保険問題も大きなテーマの一つであり、特に下請けとして受注する際は、法定福利費を別途計上できるような仕組みを作らなければならない。組合では大阪府からの助成金を利用して『法定福利費連動見積もりシステム』を構築した。建設業の雇用形態が変化しているという認識を持って、組合員が一致団結して課題解決に取り組んでいきたい。また、人材不足への対応として、外国人研修生の活用も企業ベースで実験的に取り組んでいる。研修生制度の成果を組合で情報共有することも視野に入れた活動を今後本格化させていく予定だ」

■業界の今後の取り組みについて

「分別・リサイクル、アスベストの飛散防止措置など環境問題への取り組みもわれわれが注力しなければならないテーマの一つと捉えている。解体工事で排出される廃棄物のうち、的確な分別作業で9割近くはリサイクルされるようになった。循環型社会の一翼を担うという意識の基、引き続き努力を続けていきたい。また、アスベスト対策については、大阪府が立ち上げた『みんなで防止石綿飛散推進会議』に参加し、大阪府、大阪市との連携を図りながら会員企業に啓発している。年々危機意識と技術レベルは向上していると言える」

改正「石綿障害予防規則(2014年6月1日)」の施行から2年。建築物の解体工事では、発注者と事業主に、石綿ばく露防止対策が求められている。

現場従事者の健康を守り、安全な作業を徹底するためには、規則の意図を十分に理解し、実際の現場で順守していくことが重要だ。厚生労働省(大阪労働局、各労働基準監督署)は、吹き付け石綿の除去についての措置や、石綿を含む保温材や耐火被覆材などの取り扱いへの規制を強化する。

「石綿を含む保温材、耐火被覆材、断熱材の措置」では、作業する建築物で損傷や劣化によって粉じんが発散する恐れがある場合、石綿の除去、封じ込め、囲い込みが必要となる。

「封じ込め」「囲い込み」の作業で必要な措置詳細はこちら

[New]建設資材価格マーケット(2025年4月)

[New]建設資材価格マーケット(2025年4月)  建設資材価格マーケット(2025年3月)

建設資材価格マーケット(2025年3月)  建設資材価格マーケット(2025年2月)

建設資材価格マーケット(2025年2月)  建設資材価格マーケット(2025年1月)

建設資材価格マーケット(2025年1月)  建設資材価格マーケット(2024年12月)

建設資材価格マーケット(2024年12月)  建設資材価格マーケット(2024年11月)

建設資材価格マーケット(2024年11月) このコーナーでは、入札情報関連の話題や建設業界注目の情報、工事ニュースなどを取り上げます。

明日に向けて 中小建設業と働き方改革(上)

国土交通省と県の土木工事を主に手掛ける大竹組(徳島県牟岐町)では、17年間、新卒採用の応募がゼロだった。

明日に向けて 中小建設業と働き方改革(下)

国土交通省の仕事を中心に公共土木工事を手掛ける長瀬土建(岐阜県高山市)では、2019年秋にスタートした完全週休2日制が、雇用と人材活用の幅を広げている。

ブルーレヴズを応援しよう!建通新聞社オフィシャルパートナー

「NTTジャパンラグビー リーグワン2024-25」静岡ブルーレヴズ主催試合の観戦申込券を、抽選にてプレゼント!