�@�y�؍H���͍����̕�炵�Ɍ��������Ƃ��ł��Ȃ��d�v�Ȗ������ʂ����Ă���B���S�ň��S�Ȑ��������ƂƂ��ɁA�o�ς��x���Ă���B�O�d���ł��A�����̖��ƕ�炵�̈��S�E���S���x���A�o�ϊ�Ղ̍����ƂȂ錧�y�Â��肪���X�Ɛi�߂��A�������Ƃ̒S����Ƃ��āA���ɂ͍ЊQ����n������n���̌��݊�Ƃ������Z�p�ň��S�ɍH����i�߂Ă���B

11��18���́u�y�̓��v�B�y�̂Q����������Ə\��Ə\���ɂȂ邱�ƂƁA�y�؊w��̑O�g�ł���u�H�w��v�̑n����1879�N�i����12�N�j11��18���ł��������Ƃ���A���w�1987�N�ɓ������u�y�̓��v�Ƃ��Đ��肵���B

�����ŁA�u�y�̓��v�ɍ��킹�A�O�d�����y�������̊e���ݎ��������i�߂��ȓy�؍H���ɃX�|�b�g�āA���ꏊ���ɍH���̐i������S�Ǘ��A���ӂւ̊���Ȃǂ����B

�����S�ȓ��H�Â������

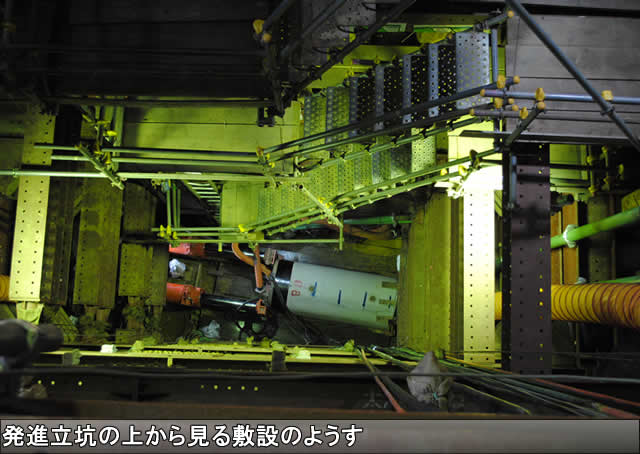

��v�n�����F���m����͍���311������ێR�疇�c��F��Ó��ʂ蓻�ɃA�N�Z�X���邽�߂̏d�v�ȓ��H�ŁA�x���Ƃ��Ȃ�Α��{���i���o�[�̎Ԃ̉������������A�����͍⓹�̋}�J�[�u���A���������������������B�����ŁA�J�[�u���ɂ₩�ɂ���ƂƂ��ɁA�����̊g�����v�悳�ꂽ�B����̍H���ł́A�n�R��2�J���@�킵�A�S���V�b�̊ɂ₩�ȃJ�[�u�̈��S�ȓ��H�������B�{�H��Ԃ͉���327�b�ŁA�H���͏����ɐi��ł������A�n�R����������̖@�ʕی�Ŗ�肪���������B�����͖@�ʂ��R���N���[�g�����t���ň��肳����v�悾�������A�z��ȏ�ɗN���������A�n����ɑ���苭�x�����錻�ꐁ���t���@�g�H�ւ̕ύX���҂ɒ�Ă����B�u�����҂Ƃ̋��c���ɉJ������100�����b�قǓy�����������A���̑Ή��ɋ�J�����v�Ɗ�����̈��S�ɔz�������{�H���ł������Ƃɑ��A�����B�����͈��g�i����ǁj�̕\����ׂ�B

�����̋}��S���J�[�u���ɂ₩�ȃJ�[�u�ɂ��邽�߂ɂ́A�V�����������Ⴍ����K�v������A�����ƐV�����������铹�Ƃ̍��፷�͍����Ƃ���ł͖�1�b�������B�ێR�疇�c�ɒʂ��铹�ł����邱�Ƃ���A�ʍs�~�߂ɂ͂ł����A�u�����ƐV���Ƃ��N���X���镔���̐�ւ��ɍ���܂����v�ƐU��Ԃ�B�N���X�����ł͍��፷�ɔz���������ݓ���n�ӍH�v���Ȃ���݂����B

�H����10���ɖ����������A����ɂ͈��S�ɑ��s�ł���^�V������������B������ό��o�X�����S�ɑ��s�ł���悤�A���ǎ��Ƃ̉��L���]�܂�Ă���B

�y�H���T�v�z

�������ҁ\�F�쌚�ݎ�����

���ꏊ�\�F��s�I�a����m��

���H���\3��23���`11��14��

���T�v�\�{�H����327�b�A����5.5�b�i7.0�b�j�A�@��H2600�����b�A���a�H167�b�A�R���N���[�g�����t���H608�����b�A�ܑ��H2580�����b

%E5%B7%A5%E4%BA%8B(%E3%81%9D%E3%81%AE%EF%BC%92)%E3%80%80%E6%96%BD%E5%B7%A5-%E4%BA%95%E6%9C%AC%E7%B5%84%EF%BC%88%E7%86%8A%E9%87%8E%E5%B8%82%EF%BC%89.png)

�z��O�̊�@����z��2���̊����ڎw��

�F��s���R���ɂ�����R�_�Ђ���k���ɏ����i�ނƋ���ȍ\�������o������B�S��83.5�b�A����19.5�b�ɂ��y�ԍ��h����̖{�炾�B����̍H���ł͖{��H�̈ꕔ�ƑO��ی�H�Ȃǂ�i�߂Ă���A�{��͊����`�ɋ߂Â�����B

�������A�H���͂���܂ŏ����Ƃ͌�����Ȃ������B�O��ی�H�̌@�펞�Ɋ�Ցw������A�����Ր���±50�a�O��Ǝv���Ă�����Ղ͗\�����͂邩�ɒ���2�b�ȏ�̐[�x�ɋy�B�z��O�̊�@��ɑ����Ȏ��Ԃ����ꂽ��A�@��y�͌�������p�̌v�悾�������A�u��������ɂ͉��u���X�y�[�X���Ȃ��A�y���^����]�V�Ȃ����ꎞ�Ԃ����������v�Ɨ�ؒ��l�����͐U��Ԃ�B

������ӂɂ݂͂�������A���ɒʂ��铹�H���m�ۂ��邽�߁A�H���̐i���ɍ��킹��ɓ��H��t���ւ��Ă���B�݂���ɉe����^���Ȃ��悤�A�K�X�U�����y�ڂ����ɂ��C��z���Ă���B

12������͍���2�Ǒ̐���3�Ǒ̐��ɍĕҐ����A�@��Œx�ꂽ�H�������߂��ׂ��A���łߍH�␅�������H�A���ǍH�ȂǍ\�����z���ō�ƃy�[�X���グ��l�����B�܂��u�\�����͐悪�ǂ߂邪�A“�y������”�͉J���傢�ɊW���Ă���v�ƍŏI�i�K�̐��y���������Ă���B�F��n��ł͗�N1���㔼����2���ɂ����ĉJ�������A�J���̏W������J�n�ł̍�Ƃł��邱�Ƃ���A���R�A�H���ɂ��e�����o�Ă���B�u�����炪�����B����ɂ킽��H��̍�Ƃ��ɍs���Ȃ���A2�������ς��ōH�����I�������v�B�H�����̌���͎��R�Ƃ̓����ł�����B

�y�H���T�v�z

�������ҁ\�F�쌚�ݎ�����

���ꏊ�\�F��s���R��

���H���\3��7���`2017�N3��8��

���T�v�\���h����H39�b�A���h�y�H5562�����b�A�{��H1103�����b�A�O��ی�H23�b�A���łߍH650�����b�A���ǁE���������H999�����b

%E5%B7%A5%E4%BA%8B.png)

�Z���̂��߂ɐU���}���̍H�@����

�I�k������Y�n���Ői�ވ�ʌ�������Y�㗢�����H���ǂ͌����������̂��߁A�o�C�p�X���H��V�݂��Ă�����̂ŁA����̍H���͐V���������̋���Q���z������̂����C�����B�������A�{�̍H�ɓ���O�ɂ͋I�k���̐����ǂ̐�⒬���ɉ˂��鋴�̓P���Ȃǂ��K�v�ŁA�S�H���ɂ킽��Ȗ��Ȑi���Ǘ������߂��Ă���B�����̏����H�͖��Ȃ�11�����ɂ͏I���A12������͋���z���ɒ��肷��\�肾���A�����ő傫�ȓ��ɒ��ʂ��Ă���B��̎{�H�@���B�v�ł̓E�I�[�^�[�W�F�b�g���p�̃o�C�u���n���}�[�H�@�ƂȂ��Ă��邪�A�����̌��ʁA����̒n�Ղ͌ł��AN�l��50�ȏ�ő傫�Ȑ����݂��Ă��邱�Ƃ����������B���H�@�Ŏ{�H�����ꍇ�A�U�����������A�ߗׂ̖��Ƃɉ��炩�̉e�����o�鋰�ꂪ����B���R��������́u�Z���̗�������̂��߂̓��H�����B���̍H���ŏZ���ɖ��f���|���邱�Ƃ͔��������v�Ǝv���͐؎��ŁA�U����}������d���n�ՃN���A�H�@���̗p���邱�ƂƂ����B�܂��A�Y�̎{�H�̓I�[���P�[�V���O�H�@�Ŗh���ǂ�ݒu��������h�~����B

�����ɍH�����i�߂A2�����ɂ̓R���N���[�g�Ő݂܂Ŋ��������A�t�������ݍH�́A�������𗘗p���Ȃ���{�̍H�ƕ��s���Đi�߂�B�͐�̉�����ɂ͌F���ՊC�����唒�n�悪����A���������ɂ��\�����ӂ��l�����B�u���݊�ƂƂ��ĐM�p�ł�����̂�̂���ԑ�v�ƍ\�����̕i���E�o���h���͂������̂��ƁA�u�Z��������[���ōH����i�߂����v�ƑS�Ă̕��ʂɖڂ�z��B

�y�H���T�v�z

�������ҁ\���h���ݎ�����

���ꏊ�\�I�k������Y

���H���\9��21���`2017�N5��18��

���T�v�\�{�H����100�b�A���������H2��A����ł��Y�H12�{�A�R���N���[�g�u���b�N�ςݍH379�����b�A���ł߃u���b�N�H24��

%E9%81%93%E8%B7%AF%E6%94%B9%E8%89%AF(5%E5%8F%B7%E6%A9%8B%E4%B8%8B%E9%83%A8%E5%B7%A5%E3%81%9D%E3%81%AE2)%E5%B7%A5%E4%BA%8B.png)

���S��Ƃ��Ċm�F���H���ɗՂ�

���쐨�n��Ɠ��I�B�n����k�ɏc�т��鍑��422���͕����������A�J�[�u�����������Nj�ԂƂȂ��Ă���B�H���o�X��������^�Ԃ̒ʍs�K����Ԃ�ُ�C�ێ��̒ʍs�K����Ԃł��邽�߁A�o�C�p�X�������s���������H�Ƃ��Ă̋@�\�ƈ��S���m�ۂ��邽��1996�N���玖�Ƃ𐄐i���Ă���B

����̍H���͍���422���i�O�c��o�C�p�X�j5���������H���ŋ��r�H2����s���B���N2���ɒ��H���A���݉��V���H���I���ċ��r��b�̌@���i�߂Ă���B���Ƌ�Ԃ̑S�̂�����Ƌ����H��7�J������A����6�����������Ă���B�����5�������˂���o�C�p�X����{�ɂȂ��邱�ƂɂȂ�B

�H����S������X�{�O�珊���́A�u�H����6�`7�����߂鉼�V���H�ɐv���Ɏ��g�v�Ƙb���B�N������N�x���̎����́A���H�����܂ߌ��ꂪ�Ő����ɓ��邽�߃R���N���[�g�H����N���[����ƂȂǂ��d�Ȃ�X�P�W���[������������Ȃ�Ƃ����B���V���H�𑁂����������邱�Ƃʼn����H���ɗ]�T�������Ď��g��ł����B

���S��ɂ��ẮA���ɓ]���h�~���ӎ������Ƃ����B���V���̍�����30�b�ȏ゠�邽�߁A�萠��Ƃ͕ʂɍ���180�a�̃l�b�g�t�F���X��ݒu�����B

�u���ۂɋ��p����镔���i�����H�j�̓X�^�[�g��������B�������炪�{�ԂƎv���A���S��Ƃ��Ċm�F���H���ɗՂށv�ƈӋC���݂����B

�y�H���T�v�z

�������ҁ\�ɉꌚ�ݎ�����

���ꏊ�\�ɉ�s��J�n��

���H���\2��19���`2017�N3��9��

���T�v�\���V������92�b�A����8�b�A���������H2��i�|���y���H�E�[�b�H�E�����H�j

%E9%81%93%E8%B7%AF%E6%94%B9%E8%89%AF%E5%B7%A5%E4%BA%8B(%E3%81%9D%E3%81%AE2).png)

�אڂ�������ƘA�g�����Ȃ���{�H

����167���i�L���镔�o�C�p�X�j�́A�u���s�镔���̓쐨�镔�����爢�����̍���260�������ԉ���7650�b�̊������H�B��ʏa�̊ɘa��ً}���̗A�����H�Ƃ��Ċ��҂���Ă���A�������p�J�n��ڎw���B

����͑S���̂����̈镔������`���Ɉʒu���鉄��440�b�̋�ԂŁA���ݐ[��1.6�b���̐ؓy�H����i�߂Ă���B����Ɏ{�H���錻��ׂ̗ł����l�Ƀo�C�p�X�̓��H���ǍH�����{�H���ŁA����̌���ׂ͗̌���̎ԗ��Ȃǂ̒ʂ蓹�Ƃ��Ă����p����Ă���B�S�����铈�c�������́A�u�ԗ��̒ʍs�p�ɓ��H����A�Б����c���č�Ƃ��s���Ă���B�_���v�Ȃǂ̒ʍs�ɒ��ӂ��Ȃ���A�ׂ̌���ƘA�g���čH����i�߂Ă���v�Ƙb���B���H�̕Б��̌@��H�����s���A�Б�����������Γ��H���ւ��Ďc��̕Б��̍H���ɒ��肷��B

����̌���ł́A�@�킷��y�����𑽂��܂S�y���ł��邱�Ƃ������B���̓y�͍ė��p��������߁A���̎c�y�����n�։^�����Ă���B�܂��A���̎c�y�����n�͑����̋Ǝ҂����p���Ă��邱�Ƃ����ʌ�ʂւ̔z���ɂ��w�߂Ă���B

���c�����́A�u���ɋC���g���͓̂y�̏����B���̌���ł����l�ɓy�̏��������邽�߁A�e���ꓯ�m�Ŕ��o����_���v�g���b�N�̑䐔�������s���Ȃ����Ƃ�i�߂Ă���v�Ɛ�������B�����Ĕr�o�y�����łȂ��A�@��H�ʂ̏�Ԃ��������߁A�{���̐ؓy�̐[�����������[���@��A�������y��~���ē��H��Ԃ�ǂ�����Ƃ������H�v��������Ă���B

�y�H���T�v�z

�������ҁ\�u�����ݎ�����

���ꏊ�\�u���s�镔������`���

���H���\9��12���`2017�N6��13��

���T�v�\����440�b�A�@��H7900�����b�A�H�����菈���H3220�����b�A���a�H����1175�b�A�Nj��H����204�b�Ȃ�

%E9%81%93%E8%B7%AF%E6%94%B9%E8%89%AF%E5%B7%A5%E4%BA%8B(%E3%81%9D%E3%81%AE1).png)

�ߗZ���̐����ɔz������ƂɗՂ�

����167���i�L���镔�o�C�p�X�j�́A�u���s�镔���̓쐨�镔�����爢�����̍���260�������ԉ���7650�b�̊������H�B�������p�J�n��ڎw���A�����H�����i�߂��Ă���B

�o�n�d�@���S�����錻��́A�o�C�p�X�̂��悻���ԕ����ɓ����鉄��260�b�̋�ԁB�H����ԓ��Ɏs���J�����ʂ��Ă���A�s���ƃo�C�p�X�̌��������_�̐���������̌���̑傫�ȓ����ƂȂ�B�H���͌����_�̈镔�����i�����j���u�X�e�b�v1�v�A�k�����u�X�e�b�v2�v�A�쑤���u�X�e�b�v3�v�A�L�����i�����j���u�X�e�b�v4�v�ƍH�����l�ɕ����ĉ��ǍH�����s���Ă���B

��������s���͎��ӏZ���̕������̐������H�ł���A��ʎԗ���ʂ��Ȃ���H����i�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����S������c���F�_�����́A�u�����͋����̂Ō�ʐ����ɂ͏[���ɋC�����Ă���v�Ƙb���A�Z���̐����ɋɗ͉e�����o�Ȃ��悤�ɔz�����Ă���B����ɁA����̌����_�t�߂Ɉʒu����Z��͌������g���Ȃ��Ȃ邽�߁A�Z��p�Ɏ��t�����H��ݒu���čH�����s��Ȃ���Ȃ炸�A�u����̌���͎��ӏZ���̕������̋��͂Ȃ����Đi�߂��Ȃ��B�H���ւ̗����Ƌ��͂����߂Ȃ��犮����ڎw�������v�ƁA�n��ƈ�̂ƂȂ��ƂɗՂ�ł���B

�����đ����ւ̑����B�@�킵����ɂ͍Ӑ�~���ȂǁA�y���J�ƍ�����Ȃ��悤�ɂ��A����������Ȃ��悤�ȍH�v���s���Ă���B

�y�H���T�v�z

�������ҁ\�u�����ݎ�����

���ꏊ�\�u���s�镔�����`�������L���n��

���H���\7��11���`2017�N4��17��

���T�v�\����260�b�A�@��H13840�����b�A���y�H490�����b�A�H�����菈���H2800�����b�A�R���N���[�g�u���b�N�ύH460�����b�A���a�H����404�b�Ȃ�

%E9%81%93%E8%B7%AF%E6%94%B9%E8%89%AF%E5%B7%A5%E4%BA%8B.png)

���猻�ꏊ���ɗ����@���S�ȍH����

����g�g���{�H����͎̂�v�n�����镔�剤���i�b��j�̓��H���ǍH���ŁA�u���s�������b��Ɉʒu���鉄��106�b�̋�Ԃ��ΏۂƂȂ��Ă���B�����Ō�ʂ�����Ȗ�4�b�̕����̌�����Б�1�Ԑ��̕�����8�b�܂Ŋg������̂��ړI���B

��ʎԗ��̒ʍs���m�ۂ��Ȃ���̍H���ƂȂ�A�����S�����钆�䏫�����́A�u�����͋����̂ŁA�d�@�̔������Ȃnj�ʐ����ɓ��ɋC��z��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��v�ƒ��ӓ_��������B�ΏۂƂȂ铹�H�ɂ͋�����3�b�̋����˂����Ă���A�g���H���ɔ����A���������ɂ͐V���ɕ�3�b�A����18.5�b�̃{�b�N�X�J���o�[�g���ɉ����Đݒu����B

�H���ł͎n�߂ɋ����̏㗬���Ɉꕔ�{�b�N�X�J���o�[�g��ݒu���A�ꎞ�I�Ɍ������ւ���B����Ɍ���̓��H�e�ɂ͏Z�����A�Z���ɔz�����Ȃ���H����i�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���ɏd�@�̔�����̊m�ۂ��ۑ�ƂȂ��Ă���B���䏊���́u����ׂɂ���Z���̕��̒��ԏ���ꎞ�I�Ɏ�āA�����ɏd�@���������B�Z���̕��̋��͂���v�Ƙb���B�����������ł���A�h���V�[�g���ݒu�ł��Ȃ����߁A���Ӌ@�Ȃǂ��g���ɗ͑������o�Ȃ��悤�ȍH�v���s���Ă���B�u����̌���͎��̒n���ł���A������ӂ̏Z���̕��ɂ͊猩�m��̐l������B�����������������č��ꏊ���ɗ���₵���v�ƍH���ɗՂގv�����b���Ă��ꂽ�B�n���̐l�����̂��߂ɂ����S�ɍH����i�߂�l�����B

�y�H���T�v�z

�������ҁ\�u�����ݎ�����

���ꏊ�\�u���s�������b��

���H���\9��16���`2017�N5��8��

���T�v�\�����H����18.5�b�A�r���H����149�b�A�ܑ��H830�����b�A�@��H2100�����b�A�@�ʐ��`�H640�����b�Ȃ�

%E6%98%8E%E5%92%8C%E5%B9%B9%E7%B7%9A(%E7%AC%AC%EF%BC%94%E5%B7%A5%E5%8C%BA)%E7%AE%A1%E6%B8%A0%E5%B7%A5%E4%BA%8B.png)

�y�������ɂ߂Ȃ���̌@�i�Ǘ����d�v

�ɐ��s����������`���a���V�����̉���777�b��Ԃ�ΏۂɁA���i�H�@��p���Č��a900�_�̑ϐH���S�R���N���[�g�Ǖ~�ݍH����i�߂Ă���B����777�b������������407�b�A�㗬������370�b�ɕ����A�Ԃɔ��i���B��ݒu���čH�����s���Ă���A���݁A������������200�b�܂Ŋ������Ă���i11��9�����_�j�B

���̍H���ŋC���g���̂͒n���̓y���̕ω��B�H���O�̃{�[�����O�����̌��ʂ���ɒn�w�̕ω���\�����A�@��@�̖ʔՂ̌`��ǂ̋��x�Ȃǂ����肷��B

���ɑ啧�R�̘[�߂��Ɉʒu���鍡��̌���ł́A�y�w�����s�ł͂Ȃ��g��ɂȂ��Ă��邽�߁A�ǂ�ʂ��ۂ̓y���ւ̑Ή����ƂĂ��d�v�ɂȂ�B�����S������X�E���M�i�u�̍�{�K�����́A�u���i�H�@�ł͓y�̒��Ɋǂ𐄂��Ȃ���i�߂Ă������߁A�y�̍d���Ȃǂɂ���Ċǂ𐄂������Ȉ��͂̒������ƂĂ���v�Ƙb���B���݂̍H���ł�1���ɖ�10�b���̕~�ݍH�����s���Ă���B

����ł͔��i���B�̈ʒu�Ɏ��ނ�������邽�߁A���B��ݒu���Ă��铹�H�̈ꕔ�͌�ʋK�������{���Ă���B�_���v�ȂǏd�@���ʍs����ۂɂ͌�ʐ�������������ƍs���A�ߗׂ̏Z���ւ̔z�����Y��Ȃ��B

�Ō�ɍ�{�����́A�u����͐������B���ꂪ�ς��Ύ��ӏZ����ꏏ�ɍ�Ƃ��钇�Ԃ��ς��B��������Ƃ����R�~���j�P�[�V��������邱�Ƃ��ƂĂ���v�Ƙb���Ă��ꂽ�B

�y�H���T�v�z

�������ҁ\�ɐ����ݎ�����

���ꏊ�\�ɐ��s����������`���a���V�����n��

���H���\3��22���`2017�N11��16��

���T�v�\�lj���777�b�A���i�H�a900�_����765�b�A���B�H2�J���A�l�E�H�P��

%E7%81%BD%E5%AE%B3%E9%98%B2%E9%99%A4(%E8%A3%9C%E4%BF%AE%E3%83%BB%E8%A3%9C%E5%BC%B7)%E5%B7%A5%E4%BA%8B.png)

������ʍs�ԗ������

��v�n�����v���������Œʍs�ԗ��𗎐����郍�b�N�V�F�b�h�̕�C�E�⋭�H�����i�߂��Ă���B4�J�����郍�b�N�V�F�b�h�̂����Ώۂ͍ł��v�����̢�䐶��1���壂Œz��44�N���o�߂��Ă���B��C�H���͒��̊���R���N���[�g�Ŋ������āA���H�̒������|�ނɐV�����|�ނĔ��A�ēh�����s���B�⋭�H���͒����̃f�b�L�v���[�g����芷�����A���̏�ɍ��w�A�y�ʐ��y��݂��A���̏Ռ��͂��y�������ϗ͂����コ����B�{�H������20�b�A���X�b�B

���̕�C�H������J�n���A11����{�ɂ̓f�b�L�v���[�g�̎�芷����i�߂Ă���B�H����S������ёg�̏�c���������́u�f�b�L�v���[�g���Ȃ���Ԃł̌�ʉ���͂ł��Ȃ����߁A1���Ŏ�芷���ł���͈͂̎{�H�ƂȂ�A�i��肪�d�v�v�ƌ��B�H���̓���_�́u�{�H�����̐}�ʂ��Ȃ��A�������Ď{�H�}���쐬�������A���Ȃǂ̍ו��ɂ��ĕs���_�������A�����҂Ƌ��c���d�˂Ď{�H���s���Ă���B�܂��A����ꂽ�X�y�[�X�ł���A���@�ނ̔����ȂǂŌ����������コ���邱�Ɓv�Ȃǂ��������B

���S�ʂł͍H���ӏ��̎Ζʏ㕔�ɗ��Ζh�~�l�b�g��A��ƈ��ƒʍs�ԗ��̈��S���m�ۂ���ƂƂ��ɁA�V�䕔�ɂ��h���ЂȂǂ̗�����h�����߂̃V�[�g��l�b�g��ݒu���Ă���B�H���͕Б����ݒʍs�Ŏ��{���Ă���A�u�n��̕��X�Ɏ��m��}��A�H���̕K�v�������������������Ă���B�ł�������ʋK�����Ԃ̒Z�k��ڎw�������v�ƌ��B

�y�H���T�v�z

�������ҁ\�Ì��ݎ�����

���ꏊ�\�Îs��u���䐶

���H���\3��29���`2017�N3��13��

���T�v�\���b�N�V�F�b�h��C�E�⋭�H�i�{�H����20�b�j

.png)

��N���オ�̂т̂ѓ����錻��Â����

�x�ؐ�͌����͎s�X�n�Ɉʒu���Ă��邪�n�Ղ��Ⴍ�A�䕗�ȂǍ����ɂ��Z����Q���������Ă����B���̂��ߓ���ł͉͐���C���ƂƂ��Ėh�������r���@��̐����A�������݂̈�������p�����Đi�߂Ă���B

����̍H���́A���쉺�������݂ɒz��H�Ɩ�H���{�����́B���N3���ɒ��H���A�S�̂̐i������90���ȏ�i11��8�����݁j�Ǝd�グ�ɍ����|�����Ă���B

�H����S������k���s�����́A�u����̓m���̗{�B���s�����q���`���߂��A�����̑P�Ԃ̉ۑ肾�����v�ƐU��Ԃ�B�����A��H�ł̓T�C�����g�p�C���[�ɂ��E�I�[�^�[�W�F�b�g���p�����H�@���̗p���Ă������A�����������������Ă��܂����߃N���b�V���p�C���[�H�@�ɐ�ւ����B�n���𐅂ł͂Ȃ��I�[�K�łق������Ƃő����̔�����}���鑼�A������ɂ��Ȃ������B����߂��ł͗鎭�s�Ői�߂Ă��鏍�J���|���v��̐������Ƃ����N�p�����Ă���B�u�������ԑ����n���Z���̕��S�������ł��y���������ƍl���Ă����̂ŁA�H�@�̕ύX�͐����������v�Ƙb���B

�H����S������ɓ�����u�ϋɓI�ȉ�b�����S�{�H�̑����v�Ƃ����B�x�e���̎G�k�̒��ł�KY�i�댯�\�m�j��̒��Ǘ��A��ƃC���[�W�̋��L�Ȃǂ��s�����Ƃň��S�{�H�A�Ђ��Ă͎Ⴂ����̐����ɂ��Ȃ���Ƌ����B�u��N����̊ēA�Z�p�҂��̂т̂ѓ����錻��Â����ڎw���Ă���v�ƏΊ�Ō��B

�y�H���T�v�z

�������ҁ\�鎭���ݎ�����

���ꏊ�\�鎭�s���q��

���H���\3��15���`12��9��

���T�v�\�z��H����143.9�b�A��1600�����b�A��H159��

%E8%80%90%E9%9C%87%E5%AF%BE%E7%AD%96%E5%B7%A5%E4%BA%8B.png)

�n��Ɩ������A�~���Ȏ{�H��ڎw��

�T�R�s�����̓�ɂ��邽�ߒr�u�r�̑��v�ɉ˂���T�R��ԏ�ΐ��k���E�r�̑����̋����ϐk�⋭�H���B�]�ˎ���A�T�R��̂��x�ł������r�̑��̎��ӂ͎s�����̑��A���w�Z��a�@�����сA�s���̐����Ɍ������Ȃ��d�v�ȘH���ł��邽�߁A�����̑ϐk�⋭���}�����B

�����Ƃ́A2014�N����p�����Ă���A����̍H���ŁA�r�̒��̈ꕔ�ɍ|���Ő݂��ĉ����ߐ���s���A�������ݏグ����A�p���[�u�����_�[�H�@�ɂ��r��̓��w�����ǂ���v�悾�B

���q�珊���́A�u�n�Չ��ǂ̎{�H�ł́A��^���@�B�ɂ�鑛����U���Ȃǂ̔��������O�����B�n��Z���̐������ւ̕��S�������Ɍy�����邩���|�C���g�v�Ƙb���B����A���Ƌ��c���d�ˍœK�ȍH���v�������������Ă����B�܂��A��ʗʂ������A���������J�[�u�̓r���ɂ��邽�߁A�H���ԗ��̏o���莞�̈��S��ɂ��d�_��u���Ă���B���̑��A�n��������Ə������L���邱�ƂŒn��Ɩ������A�~���Ȏ{�H��ڎw���B

���N1���ɋT�R�����w�Z�̎��������w�ɗ���Ƃ����B�u���w����J�����Ƃɂ��A�q�ǂ��������w���̂Â���x�̏[������B�����ȂǂŊ����A���Ƃɋ����������Ă��炦��悤�A�ƊE�̖��͂M�������v�ƈӋC���݂����B

�y�H���T�v�z

�������ҁ\�鎭���ݎ�����

���ꏊ�\�T�R�s���ے�

���H���\9��27���`2017�N8��7��

���T�v�\�����ϐk��F�{�H����147�b�A����12�b�A�n�Չ��ǍH4883�����b�A�����ߐ�H�i�|��V�^�j583��

%E5%B7%A5%E4%BA%8B%E3%81%9D%E3%81%AE3.png)

�ċG�̃R���N���[�g�{���Ƌ�̂̕i���Ǘ��ɑΏ�

�l���s���S�s�X�n�ƌԖ쒬��A�����Ēn��̓������̌`����ڎw���A�e���Ői�߂��鍑��477���l���s���̎R���H���z���ƁB���̒��̈�H��Ƃ��āANEXCO�����{�����ݒ��̐V���_�Ƃ̕�����Ԃ̓��[�ŁA�����H3��̒z���H����S�������B

4�����ɒ��H��A��b�H���ɒ��肵�A�a1200�_�E������20�b�A�v19�{�i���r3��j�̏ꏊ�ł��Y���1�J�������đŐ݂����B���̌�A�Y�̎���ɍ|����������A�|��Ɉ͂܂ꂽ�X�y�[�X���^�o�b�N�z�E�Ə��^�o�b�N�z�E�ɂ��@��B�Y���������s������A�@��ʂɊ�b�R���N���[�g��Ő݂����B�u�@��ɂ��A�n�ʂ������3.5�b�A�[������6.4�b�Ƃ������፷�����܂ꂽ�B���̍H�����獂����Ƃɂ����钍�ӂ����N�����v�ƐU��Ԃ�B

���̌�A�����H�{�̂�z�����邽�߂ɓS�ƌ^�g��g�ލ�Ƃ�i�߂Ȃ��琶�R���̑Ő݂�i�߁A��̂̑Ő݂�������A���̔������x�܂Ŗ��ߖ߂����s�����B���ɒ���o�����̒z���Ɍ����A�S�ƌ^�g��g�ލ�Ƃ̍ۂɂ��炩���ߓS��~���A����o�����̗��������߂̖ʂɂ��邽�߂̌^�g���T�|�[�g�ȂǂŎx�����B���R���̑Őݎ��͂����ނ˓V��Ɍb�܂ꂽ���A�u�����{�H���[�h�ł̈��S��ƁA�ċG�̃R���N���[�g�{���ɂ��i���Ǘ��ɋC���g�����v�Ƙb���B

�����������T���A�u�Ō�܂ŋC�����ƂȂ������̖��ЊQ�Ŋ������������v�ƋC���������߂�B

�y�H���T�v�z

�������ҁ\�l���s���ݎ�����

���ꏊ�\�Ԗ쒬���c

���H���\3���S���`12��13��

���T�v�\P5���r�H�F����8.2�b�A�R���N���[�g208�����b�AP6���r�H�F����6.9�b�A�R���N���[�g171�����b�AP7���r�H�F����8.2�b�A�R���N���[�g208�����b

%E5%B7%A5%E4%BA%8B.png)

��O�҂ւ̗��Ζh�~�ȂǂɓO�ꂵ�Ĕz��

���Ȃs�k���������Z������������25���B���̖k���Ζʂŗ�����������\������r�I�������߁A���H���ւ̗���h�~����[�u���u����B�{�H�ł�6�H��Ŏ����t�F���X�t���̃R���N���[�g�i�ǃ^�C�v�Ɠ���b�^�C�v�A���Ζh�~�Ԃ�݂��A����ɖk����200�b�̏���4�H��ō��G�l���M�[�z���^�C�v�̗��Ζh����ݒu����B

7�����{�Ɋe�H����̔��̂��ς܂��A�܂�6�H��ŃR���N���[�g�i�ǃ^�C�v�Ɠ���b�^�C�v�̐ݒu�Ɍ��������@��i�[����0.5�b�j�ɒ��肵���B8�����A�i�ǂ�z�����邽��10�b�s�b�`�ōs�����R���N���[�g�Ő݂̍ۂɁA�u�i�ǂ̓V�[�������łȂ����߁A�R���N���[�g���̋C�A����Ƃ��v���̂ق���������v�ƐU��Ԃ�B

4�H��́A6�H����1�J�����x��ōH���ɒ��肵���B��ƃ��[�h�̊m�ۂ����˂ĎΖʂ̓r���ɑ����g�݁A�x�������Ă�A���J�[�H������X�^�[�g�����B�A���J�[�͒������x���n�Փ��̖�40�a���܂߂Ė�3�b����A������1�{�̎x���ɑ�3�{�ݒu���Ȃ���Ȃ炸�A�u���̃A���J�[�H�����\�z�ȏ�ɑ�ςȍ�Ƃ������v�Ɛ�������B

����͕����ł��T�C�N�����O���D�ƂȂǂ��ʍs����B�u��O�҂ւ̗��Ζh�~��O�ꂵ�A�Ō�܂ŋC�����ƂȂ����ЊQ�Ŏ{�H���������������v�Ƙb���B�����6�H��ɂ��錻�����Ԃ̋}�X�Ήӏ��ŁA���Ζh��Ԑݒu�H���̎d�グ��ƂɗՂށB

�y�H���T�v�z

�������ҁ\�K�����ݎ�����

���ꏊ�\���Ȃs�k������V��

���H���\6��20���`2017�N1��5��

���T�v�\�{�H����220�b�A4�H��F���G�l���M�[�z���^�C�v�̗��Ζh���ݒu�H����106�b�A6�H��F���i�R���N���[�g�i�ǃ^�C�v�j����66�b��

���[�̒ʍs�ԗ��ȂǑ�O�ҍЊQ�̖h�~��O��

���ِ�ɉ˂���K�����̓쐼�t�߂ŁA�������̐ݒu�ƌK�������_�t�߂̌����_���ǂ�ړI�Ƃ����H�����i�߂��Ă���B�����̓쑤�ɐV�݂�����������H���������ނˊ����A����͖k���ŕ��������Ɍ��������a�~�ݍH���ɒ��肷��B

�����̓쑤�ɉ����͐쑤�ōs����2�����i�̒���o���H�Րݒu�H���ł́A�쑤�̘H�����@���A2�����i�̊�b��u���A���̏��1������̒���o����2.4�b�A��1.5�b�̘H�Ղ�5���S�ŘA�������B����ɁA�͐쑤�̘H���ɐ����鐻�i�{�̂̒��ɐ��R�����l�߁A�H�Ղ̒[�ɍ���1.1�b�̓]���h�~���ݒu�����B�u�H�Ղ𐘂���O�A����ł��̊�b�R���N���[�g�ł͂Ȃ���b�őΉ����邱�ƂŁA�H���Z�k�ɍv���ł����v�Ɛ����B����ɁA�u���[�̒ʍs�ԗ��Ȃǂ��������߁A�x������J���[�R�[���Ȃǂ����܂����p���A��O�ҍЊQ�Ȃǂ̖h�~��O�ꂵ�Ă���v�ƈ��S��ɂ��]�O���Ȃ��B

����͖k���ŁA�[��400�`800�_�A��300�_�̑��a��~�݂��A�ԓ����ɋ��E�u���b�N�𐘂���������z�����ĕܑ��H���s���B���̌�A�����̍H��ł����a��~�݂��ĕ����������A�K�������_���̐��H���C��������̊g���A�������_�k�E�������ł����a�~�݁E�������̐�����i�߂�B�u������ʍs�l���ʎԗ��Ȃǂɖ��f���|�����A�����̖��ЊQ�Ŋ������������v�ƍH������������B

�y�H���T�v�z

�������ҁ\�K�����ݎ�����

���ꏊ�\�K���s�K��

���H���\8��8���`2017�N4��19��

���T�v�\�{�H����285�b�A����o�������H����56�b�A�ܑ��H1688�����b�A�h���H235�b�@

%E5%B7%A5%E4%BA%8B(%E3%81%9D%E3%81%AE%EF%BC%92)%E3%80%80%E6%96%BD%E5%B7%A5-%E4%BA%95%E6%9C%AC%E7%B5%84%EF%BC%88%E7%86%8A%E9%87%8E%E5%B8%82%EF%BC%89.png)

%E5%B7%A5%E4%BA%8B.png)

%E9%81%93%E8%B7%AF%E6%94%B9%E8%89%AF(5%E5%8F%B7%E6%A9%8B%E4%B8%8B%E9%83%A8%E5%B7%A5%E3%81%9D%E3%81%AE2)%E5%B7%A5%E4%BA%8B.png)

%E9%81%93%E8%B7%AF%E6%94%B9%E8%89%AF%E5%B7%A5%E4%BA%8B(%E3%81%9D%E3%81%AE2).png)

%E9%81%93%E8%B7%AF%E6%94%B9%E8%89%AF%E5%B7%A5%E4%BA%8B(%E3%81%9D%E3%81%AE1).png)

%E9%81%93%E8%B7%AF%E6%94%B9%E8%89%AF%E5%B7%A5%E4%BA%8B.png)

%E6%98%8E%E5%92%8C%E5%B9%B9%E7%B7%9A(%E7%AC%AC%EF%BC%94%E5%B7%A5%E5%8C%BA)%E7%AE%A1%E6%B8%A0%E5%B7%A5%E4%BA%8B.png)

%E7%81%BD%E5%AE%B3%E9%98%B2%E9%99%A4(%E8%A3%9C%E4%BF%AE%E3%83%BB%E8%A3%9C%E5%BC%B7)%E5%B7%A5%E4%BA%8B.png)

.png)

%E8%80%90%E9%9C%87%E5%AF%BE%E7%AD%96%E5%B7%A5%E4%BA%8B.png)

%E5%B7%A5%E4%BA%8B%E3%81%9D%E3%81%AE3.png)

%E5%B7%A5%E4%BA%8B.png)