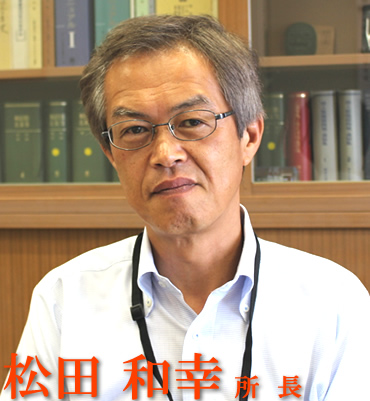

�@�_�ސ쌧���扺�����������������A2018�N4��1���Őݗ�����10�N���}�����B���͐�A�����̗��扺�������ꊇ���ĊNJ����铯�������̂���Ȃ�10�N�Ɍ������W�]���͂��߁A���扺�������Ƃ̉ۑ����v��Ȃǂ����c�a�K�����ɕ������B

�\�\�ŏ��ɂ���܂ł�10�N�Ԃ̕��݂������B

�u2008�N4���A���͐쑍�������������̉���������Ǝ���쉺�����������������������A���扺�������������������������B�����������l�����y���́A������A���͐여�悪93.1%����95.5%�A����여�悪77.7%����85.9%�ɃA�b�v�B�����̃����b�g�Ƃ��āA��̗������̎��������������邱�ƂŎ��Ƃ̑I���ƏW���A�D�揇�ʂɊ�Â��������ȂǁA����ꂽ�\�Z�̒��Ō����I�Ɏ��Ƃ�i���ł������Ƃ���������B����10�N�ԂŁA�{�ݐ����͑��͐�E����여��Ő������{�݂����ꂼ��1�n�݂��A�����\�͂̊g���}��ƂƂ��ɁA���͐여��̉E�y�э��ݏ�����ɂ����ďċp�F�Ȃǂ̉��z�X�V�ɂ����g�v

�\�\20�N�ڂɌ��������͐�A�����̗�����̉ۑ�Ƒ�ɂ��āB

�u���扺�������Ƃ́A���ƒ��肩��Ԃ��Ȃ������I���}���悤�Ƃ��Ă���A�V�����{�݂̑��傪�����܂��B�܂��A�l�������⏭�q����A�����I����̋��܂�ȂǎЉ�o�ϊ����ω����Ă������ŁA�����\�ȉ��������Ƃ̐��i�Ɖ^�c���K�v�ƂȂ��Ă���B���̂��߁A�X�g�b�N�}�l�W�����g�v��̍���Ɍ��ݎ��g��ł���A����́A���C�t�T�C�N���R�X�g���l�������\�h�ۑS�^�Ǘ����s���ƂƂ��ɁA�������{�݂̐V�K�����A����������A���z�X�V����̓I�ɑ����A���Ɣ�̕�������}��Ȃ���A�v��I�E�����I�Ȉێ��Ǘ��Ɛ�����i�߂Ă����v

�\�\�e����̐����v��͂ǂ����B

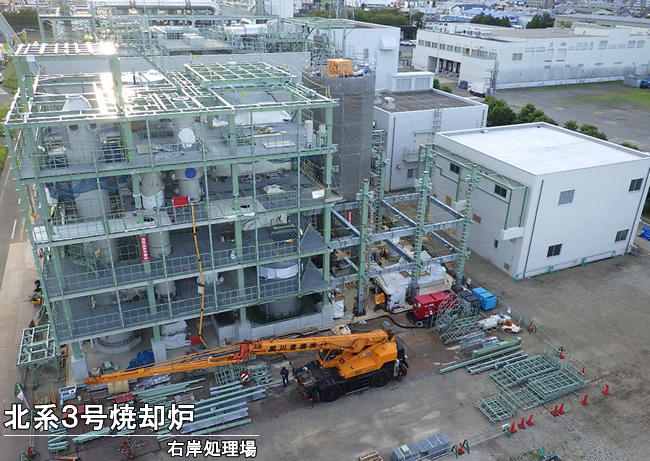

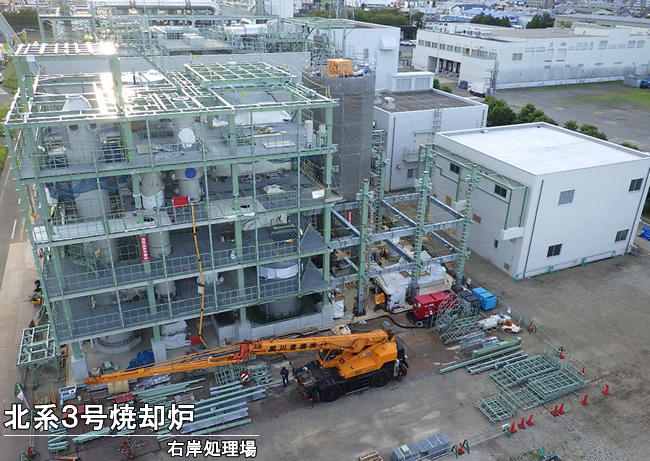

�u���͐여�扺�����ł́A�E�ݏ�����̖k�n3���ċp�F�i�����\�́E1��������100�d�j�̉��z��i�߂Ă���B�܂��A�h�З͋���������ɁA�ЊQ���ɍ��E�ݏ�����̋@�\��⊮���������약�ˊ����i������1.5�`�j�̐������i��}��v

�u����여�扺�����ł́A���������{�n�擙�̉��������y��}�邽�߂̔������c�������̐����i������9.2�`�j�����������i�߂Ă����B�ݔ��֘A�ł́A���ݏ�����̏ċp�F���z�Ȃǂɂ����g�ޗ\��ł���v

�\�\�n�k���n�����g����ɂ����g��ł���B

�u���C�n�k��_�ސ쌧�����n�k�Ȃǂ̐ؔ������w�E����Ă���A�{�݂̑ϐk���Ɍv��I�Ɏ��g�ނƂƂ��ɁA����������̃l�b�g���[�N���⑊�͐여�扺�������ݏ�����̒Ôg��̌�������i�߂�v

�u�܂��A���������͑����̓d�͂�����邽�߁A�{�ݐ����A�X�V�ɍ��킹�ďȃG�l�^�@������A����d�͗ʂ̗}���ɓw�߂�B�ċp�{�݂ɂ��ẮA���z�X�V�ɍ��킹�āA�������ʃK�X�����}���̌��ʂ������ݔ��̓�����}��v

�\�\���Ɠ��e���ω����钆�ŁA�����������ɂ����Ēn�����݊�Ƃɋ��߂�����̂͂��邩�B

�u���������ł́A����e�n��̒n�����Ƌ���Ɓw�n�k�E�����Q�E���̑��̍ЊQ���}�H���Ɋւ���Ɩ�����x��������Ă���A��K�͒n�k���̍ЊQ���ɂ́A���}�E������������������肢����B�܂��A�ǘH�{�ݓ��̈ێ��Ǘ��ɂ�����ً}���̑Ή��ɔ����āA����Ƃ��ǍD�ȃp�[�g�i�[�V�b�v�̍\�z�ɓw�߂Ă��������ƍl���Ă���v