※トップページ写真=提供/木山興産

解体特集

信頼醸成へ高い専門性を

解体工事と深く関わる大気汚染防止法、石綿障害予防規則の主要な改正事項が今年4月から施行された。一連の法令改正は、解体現場を石綿の飛散・ばく露防止対策の主戦場と位置付け、抜本的に対策を強化するものだ。全ての石綿含有建材を規制対象に位置付けるとともに、解体工事に先立って石綿含有建材の有無を調べる「事前調査」の方法を明確化。事前調査での石綿含有建材の見落としや不適切作業が散見されてきた実態を踏まえ、解体工事の着工前から完了後に至るまでの全ての段階で安全確保対策の実効性を高めようとしている。

今後の課題は、これらの改正事項を着実に実施できる体制を、解体工事に関わる全ての関係者で構築することだ。解体工事業者が法令改正の趣旨を理解し順守するのはもちろん、対策の強化に伴って必要になるコストの増加や工期の延長への発注者、元請けの理解も欠かせない。

2023年10月には事前調査を行う者に対し、建築物石綿含有建材調査者講習の修了など「一定の知見を有する」ことを求める規定が施行される。事前調査を担える人材の育成は急務だ。

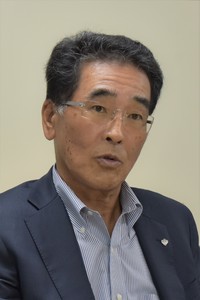

全国解体工事業団体連合会の井上尚会長は、今般の法令改正を踏まえて「これからの解体工事業者は解体の施工能力だけでなく、(事前調査など)解体現場に関わる全ての業務に精通しなくては」と説く。事前調査を含め、石綿の飛散・ばく露防止対策を適切に実施するための知見を備え、発注者・元請けにその必要性を啓発する――。目指すのは、このような解体工事業者の姿だ。

また、全解工連では、解体工事の技能者資格を登録基幹技能者制度に位置付けようと、国土交通省との協議を進めている。解体工事の最上位の資格を整備することで、若手がキャリアプランを描けるようにし、業界の魅力を高めるためだ。

解体工事が建設業法上の許可業種となって5年間がたった。石綿の飛散という脅威から解体現場の周辺地域の住民、作業に従事する労働者の生命と健康を守るという絶対の責務を果たし、社会から信頼される「専門性」を持った業種として確立する上で、これからが正念場だ。

新資格制度の創設へ

次世代に魅力伝える

解体工事が建設業法上の許可業種に位置付けられてから5年間がたち、本年3月末時点の許可業者数は6万者を超えた。老朽化した建築物や土木構造物の更新需要を下支えに、解体事業は今後20年程度の市場拡大が見込まれている。一方で昨年には、解体工事に深く関わる大気汚染防止法と石綿障害予防規則が改正され、アスベストの事前調査や分析、含有が判明した場合の除去方法、廃棄物処理に至るまで、より一層の透明性の確保が求められることとなった。解体工事を安全、かつ高い品質で実施する「専門性」を業界としていかに育て、確立するのか。全国解体工事業団体連合会(全解工連)の井上尚会長にこれからの解体工事業者の在り方を聞いた。

―大防法、石綿則の一連の改正をどのように受け止めているか。

「解体工事業で最優先すべきは、周辺環境に悪影響を与えずに作業を進めることだ。改正法令自体は解体工事業の作業員や周辺住民などの第三者を、アスベストばく露による健康被害から保護するための制度となり、関係業界・業者にとっても望ましい仕組みだ。ただし、これまでも課題となっていたが、コンプライアンスを重視するわれわれ適正業者が規制強化の対応に注力する一方、各環境・安全法令を無視し、安値で解体工事を行う不良業者への対応が問題視されている。不良な除去・解体・処分の方が安値で受注できるため、金額面で優良業者が競争に負けるという事態に陥ってしまう。事前調査や除去・撤去などの施工状況、除去後の現場への立ち入りなどを担当行政が厳密に行わなければ、不法行為が横行する。地域の行政ごとに監視・指導の強弱が大きいとの声も少なくない。規制が強化されたならば、全国一律で厳密に監視されることが望ましい」

「仮に監視・指導が徹底されたならば、アスベスト除去・撤去や関連の解体工事は秩序立てて行われるようになるが、そこに著しいコストアップの課題が顕在化する。事前調査などの新たな費用負担が出ることに加え、アスベスト含有建材を取り外すように解体することで、工期が延び、人件費や機器レンタル費も含めて工事費がかさむ。施主の負担も厳しくなるため、施主に対する補助制度などの政策誘導も欠かせない」

―解体工事業にはどのような対応が求められるか。

「『一定の知見を有する者』による石綿含有建材の事前調査と分析が23年10月1日以降に義務付けられる。これからの解体工事業者は単なる解体の施工能力だけでなく、解体現場に関わる全ての業務に精通し、石綿含有建材の事前調査も自分でできる能力を持たねばならない。事前調査を元請けに任せるのではなく、解体工事業者も調査者資格の取得に向けて、自社で講習を修了した担当者を置くなどの対策が必要だ。また、この義務について施主に理解してもらい、しっかりと啓発していく必要がある。今後も社会のニーズに応えていくことが求められる中、経営を持続させ、社会に認知される解体工事業の確立には避けて通れないステップと捉えるべきだ」

―全解工連として、新たな資格制度の創設に取り組んでいる。

「16年の建設業法改正で、『解体工事業』が29番目の建設業許可業種に加わった。業種の独立を喜ぶ一方、社会的に果たすべき責任が明確になり、解体工事業の社会的地位の確立を目指す上で大きな転換だった。ただ、これはわれわれが目指す将来ビジョンの始まりにすぎない。現在、解体工事の技能者の資格を建設業法施行規則に基づく登録基幹技能者制度に位置付けるため、国土交通省と協議を進めている。今夏に向けて講習実施機関として認められるように努力している。試験の実施は来年度以降を目指す。解体工事の登録基幹技能者講習を受けるには、既存の解体工事施工技士の資格を保有していなくてはいけない」

「登録基幹技能者講習を整備しなくては、建設キャリアアップシステム(CCUS)を用いた能力評価で、解体工事としては最高位の『レベル4』の評価を受けることができない。登録解体工事基幹技能者を新設することは、次代を担う若手技能者のモチベーションにもなる。また、質の高い工事を担保していく上で、登録基幹技能者の取得、CCUSのレベル4評価は企業評価の基準にもなる。元請けとしても、下請けとしてもプロフェッショナルを外に見える形で示せるようになる。全解工連として、次世代に魅力のある業界づくりを追求していく」

許可業者数6万者に

解体工事業 業種新設から5年

建設業許可の業種区分に解体工事業が新設され、5年が経過した。2021年4月末までに解体工事業の許可を取得した業者は6万1232者(知事許可5万8455者、大臣許可2777者)となり、電気や塗装の許可業者と同じ水準まで許可業者数を増やしている。業種区分の新設に伴い、施行後5年間続いていた経過措置もこの6月末までに全て終了するため、解体工事業の許可業者数はこの6万者をベースに推移するものとみられる。

1971年以来の業種区分見直し

解体工事業は、2014年の建設業法改正によって新設された建設業許可の29番目の業種区分。

国交省は、1971年の許可制導入以降、業種区分を43年間見直していなかったが、社会情勢や専門技術の進展に合わせて業種区分の見直しを検討。

さまざまな業種からの要望はあったものの、高度成長期に完成した建築物の大量更新時代を迎え、解体工事の品質を確保する重要性がより高まっていたことから、解体工事業の業種区分を新設した。

改正された建設業法は16年6月に施行され、解体工事業の許可を取得することが可能になった。それまで「とび・土工コンクリート工事業」の許可で施工できた解体工事には、解体工事業の許可取得が求められるようになっている。

許可・技術者要件に経過措置

ただ、市場に与える影響が考慮され、施行後3年間は従来通りのとび・土工の許可でも解体工事を施工できる経過措置が適用された。経過措置終了を控えた19年3月時点では、解体工事業の許可業者は4万3186者まで増加している。

許可の経過措置が終わった19年6月1日以降、とび・土工の許可業者が解体工事を施工することはできなくなっているが、許可の技術者要件には現在も経過措置が適用されている。この経過措置は、解体工事の監理技術者・主任技術者、営業所専任技術者として配置できない、15年度までに合格した土木施工管理技士や建築施工管理技士らを対象とするもの。

これらの技術者は、全国建設研修センターと全国解体工事業団体連合会(全解工連)が開く登録解体工事講習を受講するか、解体工事業の実務経験が1年以上ないと、解体工事の技術者に認められないが、経過措置期間中はこれらの要件を満たさなくても、解体工事の技術者と認められる。

技術者要件 経過措置は6月末まで

しかし、当初の経過措置の期限である2021年3月末まで1カ月に迫った2月末時点で、1万人を超える技術者がこれらの技術者要件を満たしていないことが分かった。これを受け、国交省は経過措置の期限を3カ月延長し、6月末まで経過措置を適用することにした。解体工事業の許可の継続を希望する許可業者は、期限までに対象の技術者に登録講習を受講させ、許可行政庁に変更届を提出する必要がある。

許可業者 最多は大阪府の4414者

解体工事業の許可業者はこの5年で6万者を超えた。4月末時点の都道府県別の許可業者数=表参照=を見ると、許可業者数が最も多いのは大阪府の4414者。東京都の3209者、北海道の2921者、福岡県の2789者、兵庫県の2702者が続いている。

新設後の4年間は、年間1万者を超える新規許可業者がいたものの、20年度の新規許可業者は5084者に減少した。これまで専業で解体工事を請け負っていた解体工事業者の許可取得が一巡したことにより、今後は21年3月時点の6万0926者の水準で許可業者数が推移することが予想される。

| 都道府県別の解体工事業許可件数(2021年4月末時点) | |||

| 都道府県 | 大臣許可 | 知事許可 | 総計 |

| 北海道 | 51 | 2,870 | 2,921 |

| 青森県 | 23 | 904 | 927 |

| 岩手県 | 22 | 595 | 617 |

| 宮城県 | 49 | 1,331 | 1,380 |

| 秋田県 | 19 | 580 | 599 |

| 山形県 | 27 | 645 | 672 |

| 福島県 | 41 | 1,680 | 1,721 |

| 茨城県 | 44 | 1,568 | 1,612 |

| 栃木県 | 37 | 908 | 945 |

| 群馬県 | 40 | 1,090 | 1,130 |

| 埼玉県 | 110 | 2,110 | 2,220 |

| 千葉県 | 78 | 1,809 | 1,887 |

| 東京都 | 577 | 2,632 | 3,209 |

| 神奈川県 | 124 | 2,281 | 2,405 |

| 新潟県 | 56 | 1,351 | 1,407 |

| 富山県 | 34 | 500 | 534 |

| 石川県 | 22 | 600 | 622 |

| 福井県 | 28 | 478 | 506 |

| 山梨県 | 14 | 581 | 595 |

| 長野県 | 30 | 1,025 | 1,055 |

| 岐阜県 | 47 | 880 | 927 |

| 静岡県 | 47 | 1,287 | 1,334 |

| 愛知県 | 141 | 2,329 | 2,470 |

| 三重県 | 36 | 1,131 | 1,167 |

| 滋賀県 | 25 | 817 | 842 |

| 京都府 | 56 | 1,373 | 1,429 |

| 大阪府 | 358 | 4,056 | 4,414 |

| 兵庫県 | 110 | 2,592 | 2,702 |

| 奈良県 | 26 | 849 | 875 |

| 和歌山県 | 33 | 1,020 | 1,053 |

| 鳥取県 | 8 | 336 | 344 |

| 島根県 | 17 | 517 | 534 |

| 岡山県 | 55 | 1,378 | 1,433 |

| 広島県 | 82 | 1,610 | 1,692 |

| 山口県 | 36 | 905 | 941 |

| 徳島県 | 9 | 488 | 497 |

| 香川県 | 25 | 676 | 701 |

| 愛媛県 | 18 | 661 | 679 |

| 高知県 | 9 | 623 | 632 |

| 福岡県 | 97 | 2,692 | 2,789 |

| 佐賀県 | 17 | 454 | 471 |

| 長崎県 | 24 | 991 | 1,015 |

| 熊本県 | 15 | 1,099 | 1,114 |

| 大分県 | 13 | 869 | 882 |

| 宮崎県 | 14 | 746 | 760 |

| 鹿児島県 | 28 | 1,371 | 1,399 |

| 沖縄県 | 5 | 1,167 | 1,172 |

| 合計 | 2,777 | 58,455 | 61,232 |

その他の特集

[New]建設資材価格マーケット(2025年4月)

[New]建設資材価格マーケット(2025年4月)

- [New]『地域とあゆむ建築』を次世代へ―

建設資材価格マーケット(2025年3月)

建設資材価格マーケット(2025年3月)

- 今、そして未来へ つながる中部42.6

- 応援!2025大阪・関西万博〜えがく、つくる、たのしむ〜〈2025年3月号〉

建設資材価格マーケット(2025年2月)

建設資材価格マーケット(2025年2月)

- Catch-up

- 応援!2025大阪・関西万博〜えがく、つくる、たのしむ〜〈2025年2月号〉

- 全国の企業・就活生応援 建設業界に熱視線!

- 四国4県内本社企業(完工高1億円以上)完工高・評点一覧

建設資材価格マーケット(2025年1月)

建設資材価格マーケット(2025年1月)

- 新電子版の主な機能 - 「新」電子版特設ページ

- 新電子版の料金 - 「新」電子版特設ページ

- 応援!2025大阪・関西万博〜えがく、つくる、たのしむ〜〈2025年1月号〉

建設資材価格マーケット(2024年12月)

建設資材価格マーケット(2024年12月)

- 応援!2025大阪・関西万博〜えがく、つくる、たのしむ〜〈12月号〉

建設資材価格マーケット(2024年11月)

建設資材価格マーケット(2024年11月)

特集コーナー

このコーナーでは、入札情報関連の話題や建設業界注目の情報、工事ニュースなどを取り上げます。