Catch-up <2023年4月〜5月号>

建設業に関わるトピックスを分かりやすく解説するコラム『Catch-up』バックナンバーです。

実態に合った工期設定へ新指針 『猛暑日』は休み 2023/4/7

_1.jpg)

国土交通省は直轄土木工事の工期設定指針を改定し、「猛暑日」を天候不良による作業不能日で休みとした。建設現場で暑さを避け作業を休止する時間が増えてきたため、これまで工期設定段階で、雨と雪についてのみ認めてきた天候不良による作業不能日の扱いを改めた。2024年度からの時間外労働の上限規制適用も見据え、より実態に見合った工期設定を目指す。

猛暑日の算定には、熱中症の危険度を気温と湿度から判断する暑さ指数(WBGT値)を用いる。具体的には、過去5年間の午前8時から午後5時までのWBGT値が「31以上」となった時間を年ごとに1日8時間で日数換算し、平均した日数を作業不能日とし、工期に反映する。国交省が福岡県内で実際に行った道路改良工事を例に挙げると、旧指針では365日だった工期が、新指針で積算し直すと猛暑日分としてさらに12日を追加する必要があった。

猛暑日は、最高気温が摂氏35℃以上の日を指す。地球温暖化に伴う気候変動もあり07年に、熱中症とともに気象予報用語として追加された。気象庁によると、猛暑日は、1910年から39年までの30年間で、平均発生日数が約0・8日だったのに対して、92年から2021年までの30年間では約2・55日と3・2倍に増えた。観測史上の最高気温も、18年以降に観測したものが上位3位を占める。

熱中症の発生リスクが増大する中、過去5年間の熱中症での死傷者数を見ると、建設業は909人と全産業中で最も多く、21年には11人、22年には13人が熱中症で亡くなった。他産業と比べて、熱中症による死亡者数が毎年のように多い傾向にある。

第1四半期に発注される工事は、工期が夏場にかかる案件が少なくない。熱中症予防に関して国交省は、対策費用を共通仮設費として計上する他、工期に占める真夏日の割合に応じて現場管理費を補正してきた。

新指針では、工期設定段階で猛暑日を考慮することに加え、見込み以上に猛暑日があった場合には、工期延長日数に応じて増加費用を清算することとしている。5月からは厚生労働省で、熱中症予防対策を事業場などに周知・啓発する「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」も始まる。現場で働く人の健康を守るため、受発注者双方で適切な工期設定への一層の努力が求められる。

60時間超の残業 中小も賃金5割増しに 2023/4/21

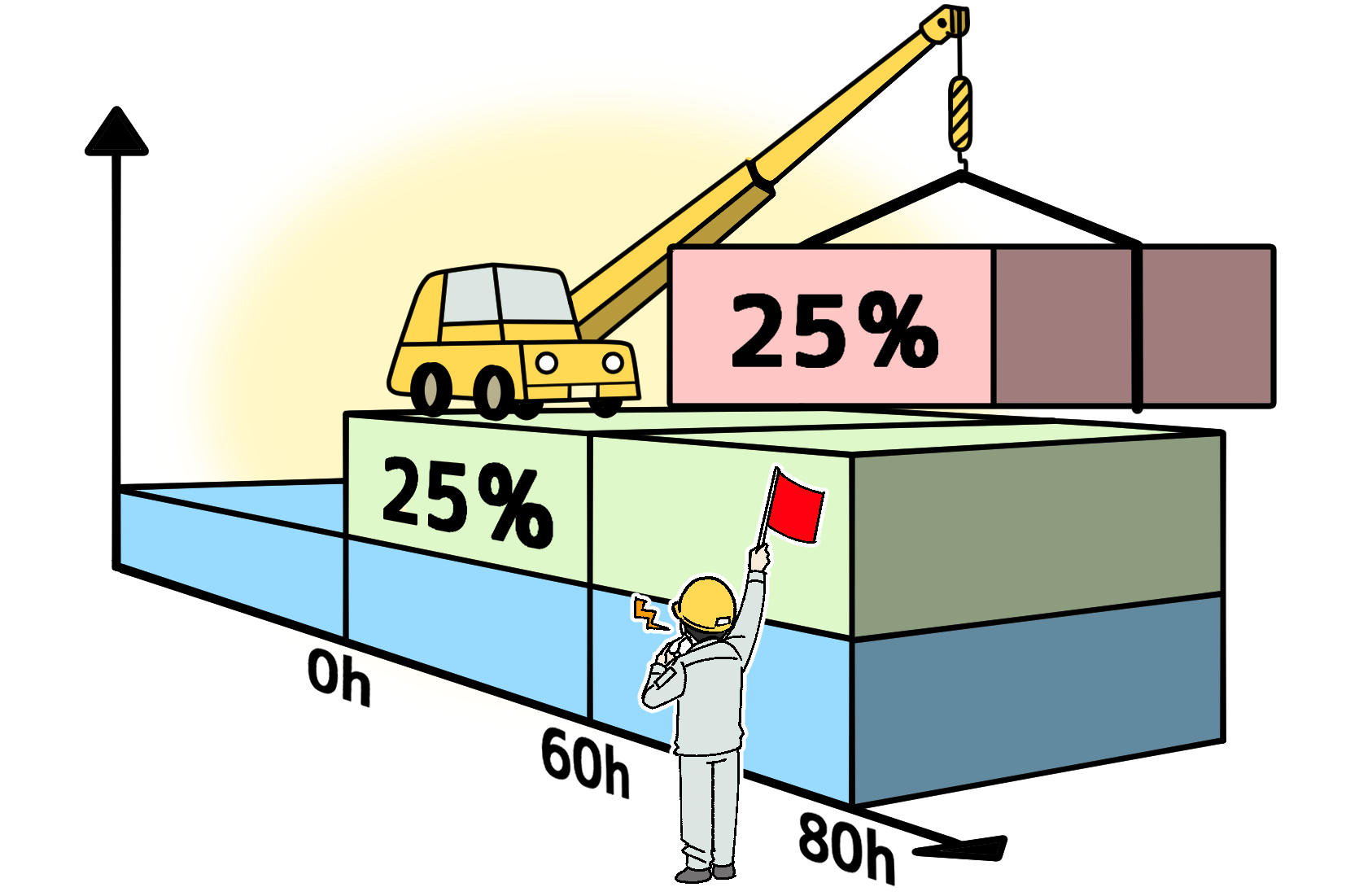

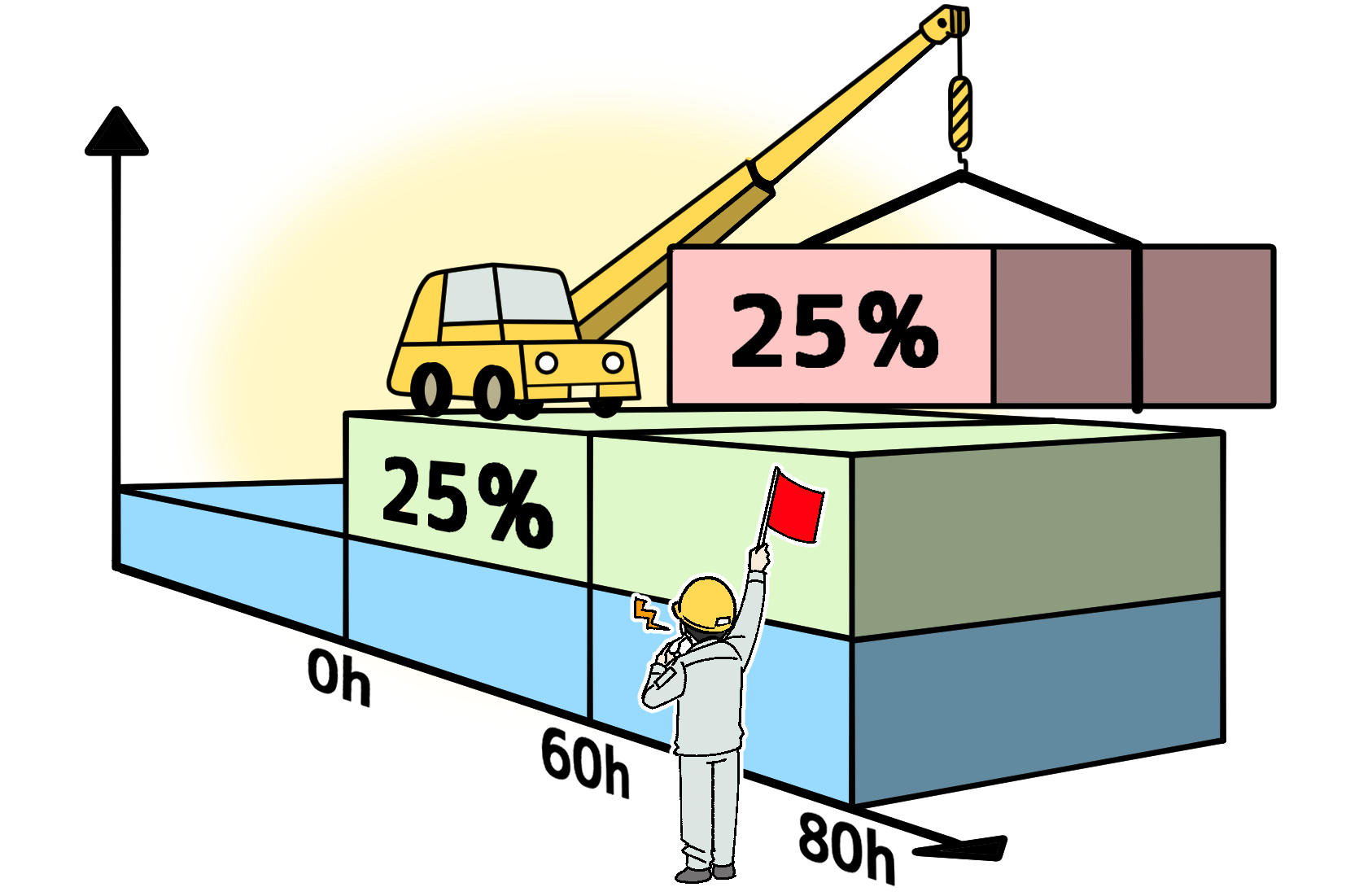

この4月から、中小企業においても1カ月60時間を超える時間外労働に対し、通常よりも50%増の賃金を支払わなければならなくなる。大企業には10年以上前から適用されていたが、中小企業は「当分の間」猶予することとされてきた。ここにきて適用されるようになったのは、政府による企業の「働き方改革」促進施策の一環だ。来年4月からは、時間外労働の罰則付き上限規制も建設業に適用される。中小建設業は、働き方を見直す“本気度”が問われることとなる。

今年3月31日までは、時間外労働が月60時間超か否かを問わず、賃金の割増率は25%だった。4月1日以降の時間外労働については、60時間以下まで割増率25%、60時間超からは50%となる。さらに、60時間超の時間外労働を深夜(22時〜5時)に行わせる場合、深夜割増しの25%を加えて75%増の賃金を支払わなくてはならない。

このとき基準となる賃金は、所定時間内の労働に対して支払われる1時間当たりの賃金額だ。月給制の場合、各種手当を含めた月給を1カ月の所定労働時間で除したものが、1時間当たりの賃金のベースとなる。ただし、ここから▽家族手当▽通勤手当−など一部の手当は除外できる。

また、月60時間を超える時間外労働に対し、割増賃金を支払う代わりに有給休暇を付与することも可能だ。

ただ、就業規則が未整備だったり、そもそも労働時間を正確に把握できていなかったりする企業も少なくない。労働安全衛生総合研究所によると、建設業で労働時間を把握する際、出勤簿やタイムカードなど客観的な手段を用いる例が多かったが、「労働者本人の自己申告」も4割近くに上ったという。

こうした企業に対し、厚生労働省は働き方改革推進支援助成金の活用を促している。就業規則の作成・変更や、勤怠管理システムなどの労務管理用ソフトウエアの導入費用に充てることができる。

2021年度に賃金不払い残業で労働基準監督署の指導を受け、100万円以上の割増賃金を支払った建設業は146社に上った。この4月から、賃金不払い残業がさらに増えることのないよう、一層の注意が必要だ。

来年4月には、残業時間の罰則付き上限規制が建設業に適用される。人手不足が深刻化する中で、さらなる規制が受注の制約となることを危惧する声も聞かれる。しかし、ここで働き方を変えなくては、建設業界と他産業との労働条件の格差がさらに開くことになりかねない。

建設業の長時間労働は、短工期での依頼など、発注者側に起因する側面も大きい。時間外労働に対する賃金割増率の引き上げを契機として、適正工期の確保に向けた議論が一層進むことが期待される。

不可抗力による損害 受注者負担ゼロに 2023/5/12

_1.jpg)

災害復旧工事で不可抗力による二次災害が発生した場合の損害額について国土交通省は、受注者負担をゼロとし、全額を発注者が負担することとした。これまで災害復旧工事の二次災害では、受注者が請負額の1%分を負担してきた。例えば、過去に近畿地方整備局が発注した奈良県栗平地区の災害復旧工事では、施工中に台風が襲来し、工事目的物が被災。4644万円の損害が発生したため、受注者は当該工事の請負金額6億5988万円の1%となる659万円を負担した。

そもそも、災害復旧工事での受注者負担は、民法の原則となる「本来、工事請負は仕事の完成を目的とする双務契約。不可抗力によって損害が生じた場合、受注者が負担する」との考え方にのっとっている。一方で、気候変動による自然災害の頻発化・激甚化で、災害復旧に従事する建設業者が二次災害にさらされる危険性が高くなっている現状がある。

受注者負担をゼロとした理由について国交省は、「災害復旧工事は、災害現場での活動自体に一定のリスクがある」「緊急性が高く、24時間態勢での対応も求められる」「人材と資機材の確保が平時と比べ困難」など受注者の負担が大きいことを挙げる。

不可抗力にもかかわらず受注者に負担を求める行為は、災害復旧工事の受注意欲の減退を招きかねない。その上、地域の守り手としての建設業の存続にも支障を来す恐れもある。建設業団体からは「地域の中小建設業の経営面で1%の金銭的な負担は非常に厳しい」といった声も上がっている。

受注者負担をゼロとする工事は、▽公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の適用を受ける災害復旧工事▽直轄事業で発注者が災害復旧工事として発注する工事▽全額負担の適用を現場説明書に明示した営繕工事▽災害協定に基づく工事▽通年の維持管理契約内での災害応急対策工事―の五つ。通年の維持管理は、道路や河川の舗装修繕や清掃、除草・樹木伐採、施設点検、除雪、凍結防止などが対象となる。昨年の中央建設業審議会で公共工事標準請負契約約款を改正・勧告し、ことし4月1日に施行した。

これから出水期を迎える。災害復旧中の工事現場もある。円滑な災害復旧の実施へ、地域の建設業者が安心して携わることができる環境を整える手を緩めてはいけない。

盛土規制法が施行 危険な盛土を包括規制 2023/5/26

きょう5月26日に、盛土規制法が施行される。2021年に静岡県熱海市で発生し、甚大な被害をもたらした土砂災害を受けて、宅地造成等規制法を抜本的に改正した。これまでも、宅地の安全確保や森林の機能保全、農地の保全など目的に応じて個別に盛土は規制されていたが、規制が不十分なエリアが存在していた。今回の法改正の狙いは、宅地や森林、農地を含めて人家に被害を及ぼし得る盛土に、全国一律の基準で包括的な規制をかけられるようにすることだ。

都道府県と政令市、中核市が盛土を規制する区域を指定し、そこで盛土を行う場合に発注者が許可を申請する形となる。規制区域は、市街地周辺を対象とした「宅地造成等工事規制区域」と、市街地からは離れているものの、地形条件などから盛土が人家に被害を及ぼす恐れのある「特定盛土等規制区域」の二つ。都道府県などが今後行う基礎調査に基づき、市町村への意見聴取を経て指定する。宅地造成だけでなく、単なる土捨て行為や一時的な堆積も一定規模以上では許可が必要になる。

盛土の高さや傾斜に応じて、擁壁や水抜き穴の設置など技術基準への適合が求められる。許可申請では安全基準への適合に加え、発注者の資力、工事施工者の能力が審査される。土地所有者の同意、説明会の開催など周辺住民への周知も要件となる。

ただし、道路や公園、河川など公共施設用地内での盛土や、災害時の応急工事には規制が適用されない。また、工事現場やその付近で土石を一時的に仮置きする場合も許可は不要だ。

建設業者が盛土を伴う工事を受注した場合は、発注者が許可申請を行う。工事着手時の許可申請に加え、排水施設の設置などの中間検査、盛土の形状や擁壁の強度などの完了検査が必要となる。盛土の完成後も、土地所有者は安全な状態に維持することが求められる。

一方、工事で発生した土石を現場とは別の場所に仮置きする場合は建設事業者が、残土処分場へ搬出する場合は残土処分事業者が盛土規制法に基づく許可を得ていなくてはならない。

国交省は建設発生土の適正処分のため、資源有効利用促進法の施行規則を改正。盛土規制法の施行に合わせ、土砂の搬出先が許可を得ていることの確認を元請けに義務付ける。さらに、一定の要件を満たすストックヤード運営事業者の登録制度を創設し、5月26日から登録受付を開始する。登録済みのストックヤードが最終処分する場合は、元請けではなく運営事業者が搬出先を確認する。

盛土規制法では、従来よりも罰則を強化する。無許可や安全基準違反、命令違反に対しては、最大で懲役3年以下、罰金1000万円以下を科す。法人に対しても、最大で3億円以下の罰金を科す。

盛土規制法の施行に向けて、自治体向けの基本方針や技術的なガイドラインを議論する国交省の有識者検討会では、罰則の厳格な運用を求める意見が出た。尊い人命と財産を危険にさらすことのないよう、盛土を行う建設業者には適正な施工の徹底が改めて求められる。

_1.jpg) 国土交通省は直轄土木工事の工期設定指針を改定し、「猛暑日」を天候不良による作業不能日で休みとした。建設現場で暑さを避け作業を休止する時間が増えてきたため、これまで工期設定段階で、雨と雪についてのみ認めてきた天候不良による作業不能日の扱いを改めた。2024年度からの時間外労働の上限規制適用も見据え、より実態に見合った工期設定を目指す。

国土交通省は直轄土木工事の工期設定指針を改定し、「猛暑日」を天候不良による作業不能日で休みとした。建設現場で暑さを避け作業を休止する時間が増えてきたため、これまで工期設定段階で、雨と雪についてのみ認めてきた天候不良による作業不能日の扱いを改めた。2024年度からの時間外労働の上限規制適用も見据え、より実態に見合った工期設定を目指す。 この4月から、中小企業においても1カ月60時間を超える時間外労働に対し、通常よりも50%増の賃金を支払わなければならなくなる。大企業には10年以上前から適用されていたが、中小企業は「当分の間」猶予することとされてきた。ここにきて適用されるようになったのは、政府による企業の「働き方改革」促進施策の一環だ。来年4月からは、時間外労働の罰則付き上限規制も建設業に適用される。中小建設業は、働き方を見直す“本気度”が問われることとなる。

この4月から、中小企業においても1カ月60時間を超える時間外労働に対し、通常よりも50%増の賃金を支払わなければならなくなる。大企業には10年以上前から適用されていたが、中小企業は「当分の間」猶予することとされてきた。ここにきて適用されるようになったのは、政府による企業の「働き方改革」促進施策の一環だ。来年4月からは、時間外労働の罰則付き上限規制も建設業に適用される。中小建設業は、働き方を見直す“本気度”が問われることとなる。_1.jpg) 災害復旧工事で不可抗力による二次災害が発生した場合の損害額について国土交通省は、受注者負担をゼロとし、全額を発注者が負担することとした。これまで災害復旧工事の二次災害では、受注者が請負額の1%分を負担してきた。例えば、過去に近畿地方整備局が発注した奈良県栗平地区の災害復旧工事では、施工中に台風が襲来し、工事目的物が被災。4644万円の損害が発生したため、受注者は当該工事の請負金額6億5988万円の1%となる659万円を負担した。

災害復旧工事で不可抗力による二次災害が発生した場合の損害額について国土交通省は、受注者負担をゼロとし、全額を発注者が負担することとした。これまで災害復旧工事の二次災害では、受注者が請負額の1%分を負担してきた。例えば、過去に近畿地方整備局が発注した奈良県栗平地区の災害復旧工事では、施工中に台風が襲来し、工事目的物が被災。4644万円の損害が発生したため、受注者は当該工事の請負金額6億5988万円の1%となる659万円を負担した。 きょう5月26日に、盛土規制法が施行される。2021年に静岡県熱海市で発生し、甚大な被害をもたらした土砂災害を受けて、宅地造成等規制法を抜本的に改正した。これまでも、宅地の安全確保や森林の機能保全、農地の保全など目的に応じて個別に盛土は規制されていたが、規制が不十分なエリアが存在していた。今回の法改正の狙いは、宅地や森林、農地を含めて人家に被害を及ぼし得る盛土に、全国一律の基準で包括的な規制をかけられるようにすることだ。

きょう5月26日に、盛土規制法が施行される。2021年に静岡県熱海市で発生し、甚大な被害をもたらした土砂災害を受けて、宅地造成等規制法を抜本的に改正した。これまでも、宅地の安全確保や森林の機能保全、農地の保全など目的に応じて個別に盛土は規制されていたが、規制が不十分なエリアが存在していた。今回の法改正の狙いは、宅地や森林、農地を含めて人家に被害を及ぼし得る盛土に、全国一律の基準で包括的な規制をかけられるようにすることだ。 [New]建設資材価格マーケット(2025年4月)

[New]建設資材価格マーケット(2025年4月)

建設資材価格マーケット(2025年3月)

建設資材価格マーケット(2025年3月)

建設資材価格マーケット(2025年2月)

建設資材価格マーケット(2025年2月)

建設資材価格マーケット(2025年1月)

建設資材価格マーケット(2025年1月)

建設資材価格マーケット(2024年12月)

建設資材価格マーケット(2024年12月)

建設資材価格マーケット(2024年11月)

建設資材価格マーケット(2024年11月)