�����I2025���E������

�`�������A����A���̂��ށ`�q10�����r

2025�N4��13���A���s�̖��F�i��߂��܁j�ő��E���������J������B

���������Ď��g�ނ��̈��C�x���g�̐����Ɍ����A���E�����E�^�c�Ɍg��鑽���̐l�����ɂ��A������ꂪ�ǂ̂悤�ɂ�������A�������ꂽ�f�U�C�����ǂ̂悤�ɂ����A����ꂽ�����ǂ̂悤�ɂ��̂��ނ��Ƃ��ł��邩�B

���ʐV���ł�24�N10������25�N3���܂ŁA���E���ł̖����J�Â̂���Ȃ�@�^�����ցA���ւ��Łu����!2025���E�������`�������A����A���̂��ށ`�v��A�ڂ���B�n���͂�Z�p�͂����W�������{�݂��Љ�鑼�A�����Ɋւ��l�����ւ̃C���^�r���[�Ȃǂ�ʂ��āA�����Љ���Ƃ炷�����̖��́A�����Ė����ւ̓�����ƂȂ錚�z�̖��͂�`����B

On April 13, 2025, the Osaka-Kansai Expo will be held at Yumeshima, Osaka City. People involved in the planning, developing, and operating of this national event will be asked to draw up a plan of how the Expo site will be envisioned, how the envisioned design will be created, and how visitors will be able to enjoy the created site.

From October 2024 to March 2025, we, Kentsu Shimbun, will publish a series of monthly articles entitled "2025 Osaka-Kansai Expo ~Design, Build, and Enjoy~" to help build momentum for the event. In addition to introducing the venue facilities that combine creativity and technology, the series convey the appeal of the Expo as an illuminator of future society and of architecture as a gateway to the future through interviews with people involved in the Expo.

�@

1. 2025���E�������̏Љ�

About the 2025 Osaka-Kansai Expo

���u���̂��P�������Љ�̃f�U�C���v

�@�A�W�A�����ē��{���̖��������ŊJ�Â��ꂽ1970�N����55�N���2025�N�A���E���ōĂсA�������J�Â����B�u���̂��P�������Љ�̃f�U�C���v�̃e�[�}�̉��A161�̍��ƒn��E9���ۋ@�ցA�����̖��Ԋ�ƁE�c�̂Ȃǂ�“�����Љ�̎�����”�ƂȂ閲�F�ŐV���ȋZ�p�␢�E�ۑ�̉���������B�J�Ê��Ԃ�4��13���`10��13���B

�@�u���̂��P�������Љ�̃f�U�C���v���������邽�߁A�w���̂���m��x�A�w���̂�����ށx�A�w���̂������x�A�w���̂����ނ��x�A�w���̂����g����x�A�w���̂������߂�x�A�w���̂����x�A�w���̂����������킹��x�̔��̃e�[�}���Ƃ�ݒ�B8�l�̃v���f���[�T�[�ɂ���āA�V�O�l�`���[�p�r���I���Ƃ��ăe�[�}���Ƃ��\�������B

�������Ŏ�������܂̂���

�@�����ł́A�Ő�[�Z�p�Ȃǐ��E�̉p�m���W�����V���ȃA�C�f�A��n���A���M���邱�Ƃ��ł��鑼�A�����O����̓����̊g��A�𗬂̊������ɂ��C�m�x�[�V�����̑n�o�A�������O�̒n��o�ς̊������⒆����Ƃ̊������A�����O�Ƃ̌𗬂ɂ��L���ȓ��{�����𐢊E�ɔ��M���邱�Ƃ��ł���B

�������O�̃p�r���I���ɂ��“���z�̋���”�����ǂ����

�@�o�W�҂ɂ��p�r���I���⋦��{�݂Ȃǂ�“���z�̋���”�������̑傫�Ȍ��ǂ���̈�ƂȂ�B���̑g�D����������A�g���G�n�̎������܂ŁA�u�v���c�J�[�܁v����܂��������O�̒����Ȍ��z�Ƃ��炱�ꂩ�琢�ɏo�Ă��邾�낤�V�i�C�s�̎�茚�z�Ƃ܂ŁA�����̌��z�l���ɂƂ���Ȃ�“����I”�ȃf�U�C�����I����B

�@��Ȏ{�݂ɂ́A�u���l�ł���Ȃ���A�ЂƂv�Ƃ��������̗��O��\�����E�ő勉�̖ؑ����z�ƂȂ���͖�2�`�A������20�b�A���a��615�b�́u�剮�������O�v�A1970�N��㖜���́u���z�̓��v��A�z������EXPO�z�[���A�����̑я�̃X���u���D��Ȃ����O�̍L����Ɖ����̍Î��̏ꂪ���荬����EXPO�i�V���i���f�[�z�[���A���R���⎩�R�ʕ��A���R�f�ނ��g�p���A�����A���K���𗼗�����}�o�قȂǂ�����B

�@���̒����ɂ́A8�l�̃v���f���[�T�[���哱����u�V�O�l�`���[�v���W�F�N�g�i���̂��̋P���v���W�F�N�g�j�v��W�J����V�O�l�`���[�p�r���I�������z�B������E���̒n�������̂��o�W������{�ق�E�[�}���Y�p�r���I���A���w���X�P�A�p�r���I���A���p�r���I���A13�̊�ƁE�c�̂��o�W�����ƃp�r���I���A161�̍��ƒn��A��̍��ۋ@�ւȂǂ��o�W����C�O�p�r���I���ȂǁA�����O�̌��z�Ƃ��Z�p�ƌo�����瓱�����n���I�ȃf�U�C�����I���Ȃ��狣������B

��Designing Future Society for Our Lives

In 2025, 55 years after Japan held its first World Expo in 1970, the Kansai region of Japan including Osaka will once again host the world exposition under the grand theme "Designing a Future Society for Our Lives." 161 countries and regions, 9 international organizations, and private companies will present new technologies and solutions to global issues at Yumeshima,Osaka, being the “testing ground for future society". The exhibition will be held from April 13 to October 13, 2025.

8 producers will feature signature pavilions to express their respective themes, while all representing the grand theme of the venue: "Resonance of Lives," "Amplification of Lives," "Invigorating Lives," "Forging Lives," "Quest of Life," "Totality of Life," "Circle of Lives," and "Embracing Lives.”

��5 Things to be Achieved at Expo

The Expo will not only bring world-wide wisdom together, the cutting-edge technologies will allow to create and disseminate new ideas, increase domestic and foreign investment, create innovation by stimulating exchange, revitalize local economies and businesses outside the Expo site, and promote rich Japanese culture to the world.

��An "architectural competition" between domestic and international Pavilions

One of the highlights of the Expo will be the architectural competition among the exhibitors' pavilions and association facilities. From major architectural organizations to atelier firms, from renowned domestic and international architects -Pritzker Prize winners- to up-and-coming young architects who are just beginning to emerge, the Expo will showcase challenging designs that are not bound by existing architectural styles.

The main facilities include: the Grand Ring, representing the Expo's philosophy of "Diverse, yet United"; the EXPO Hall, reminiscent of the Tower of the Sun from 1970 Osaka Expo; the EXPO National Day Hall, a combination of outdoor and indoor space with multiple slab-like zones; and the Guest House, combining natural light, ventilation, and materials to create an environmentally friendly and comfortable space.

2. ���R���s���ɕ����A���E�p�r���I���̌��ǂ���

Interview with Yokoyama Hideyuki, Mayor of Osaka City

���s���@���R�p�K��

���E�������Ŏ����ꂽ�Z�p�Ɨ��O�𖢗��ɂȂ���\�B

�J�Òn�ƂȂ���s�̃g�b�v�Ƃ��āA�����̐����Ɍ������w������鉡�R�p�K�s���ɁA�剮���i�����O�j����w���X�P�A�p�r���I���Ȃlj��̌��ǂ����A�V�Z�p�̎��t�B�[���h�ւ̊��ҁA����������������F��Q�����̊J���Ȃǂɂ��ĕ������B

“�����O”����Z�p�������ɂȂ��邱�Ƃ�����

�\���E�������̊J���܂Ŏc���Ƃ��날�Ɣ��N���܂�ƂȂ�܂����B�����ւ̊��Ҋ��ɂ��ĕ������Ă��������B

�@���E�������́A���{�E�s�A�����ē��{�S�̂ōs���Ă�����v���W�F�N�g�ł��B�R���i�𖾂��čs����A���E�I�ɂ��傫�ȋK�͂̃C�x���g�Ƃ��āA�K�����������Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B��ꐮ���̍H����H����ɂ��Ă��A����܂łɂ������茟�����d�˂Ȃ���A�Ή���i�߂Ă����Ƃ���ł��B

�@����̖����̑傫�ȗ��O�́A�����E�����ʂ��Ă���ۑ�����L���A�l�ނ̒m�b�ƋZ�p�����W���邱�ƂŁA�n���K�͂ŋN���Ă���ۑ���������A�����Đ��E����ɂȂ����Ă������Ƃł��B���݁A161�̍���n��A9�̍��ۋ@�ւ��Q����\�����Ă��܂��B����炪���ňꓰ�ɉ�邱�ƂŁA�ǂ̂悤�ȃC�x���g�ɂȂ�̂��A�{���Ɋy���݂ɂ��Ă��܂��B

�\�剮���i�����O�j����A�Z�p�𖢗��ɂȂ������B

�@�������ł́A�剮���i�����O�j�̒��Ŋe���̃p�r���I�����W�J����܂��B���ɉ���K���q�ǂ������ɂ́A�����O�����āA�������āA�o���āA������k���A���ۂɐG���Ă݂邱�ƂŁA���E�ő�K�̖͂ؑ����z���������Ăق����Ǝv���܂��B�����āA�����O�Ƃ����`�Ŏ����ꂽ�Z�p���q�ǂ�������ʂ��āA�����ɂȂ����Ă������Ƃ����҂��Ă��܂��B�������ݒ��̃����O�ɂ͉��x���o��܂������A��͂��ԏ�܂œo��ƌi�F���ǂ��A���p���琣�˓��C�̕��܂Ō��n���A�V�C���ǂ���Ζ��ΊC���勴�����邱�Ƃ��ł��܂��B�[�Ă������������ꂢ�Ɍ�����Ǝv���܂����A����K�����X�ɂ̓����O���y����ł���������Ɗm�M���Ă��܂��B

�\���R�s�������ɒ��ڂ��Ă���p�r���I����W���ɂ��ċ����Ă��������B

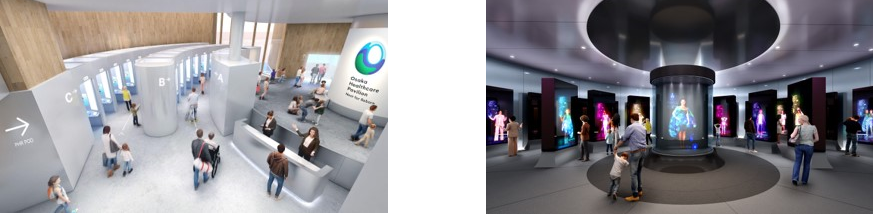

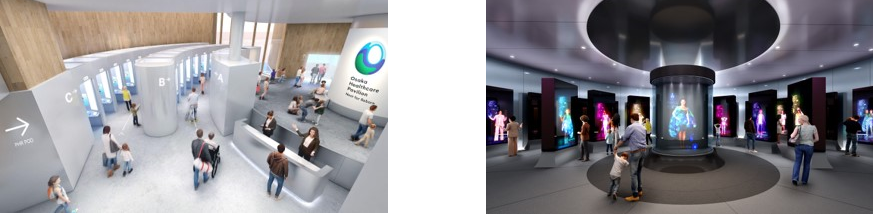

�@���{�E�s�̃v���W�F�N�g�w���w���X�P�A�p�r���I���x�́A�J�قɌ����ď����ɏ������i��ł��܂��B����̖����̃��b�Z�[�W�ł���w���̂��P�������Љ�̃f�U�C���x�̎����Ɍ����A“���̂�”��“���N”���e�[�}�ɂȂ��Ă��܂��B�p�r���I�����ł́A�Ő�[�̋Z�p�ɂ��A�F�����PHR�i�p�[�\�i���w���X���R�[�h�j�|�b�h�ŃZ���V���O���A���ǔN���]�N��𑪒肵�܂��B����ɁA�Z���V���O�̌��ʂ����“25�N��̎����̎p”�̃A�o�^�[���X�N���[���ɉf���o���āA�ꏏ�Ƀp�r���I����������Ă����悤�ȃC���[�W�̓W�����l���Ă��܂��B

���FPHR�|�b�h�A�E�F�~���C�̎���

�@���̎����͈̑̂�����Ȃ��ł����A�����̎����̑̂ɂ͖����̉\��������܂��B�����āA25�N��̖�����ς��邽�߂ɂ́A���̐��������ǂ��ς��Ă����Ȃ��Ă͂����Ȃ��B���w���X�P�A�p�r���I���ɂ�“�J���_�͂ЂƂB�~���C�͂ނ���B”�Ƃ������b�Z�[�W�����߂��Ă��܂��B���ЁA�����̈�Â�H������̌����Ăق����ł��B

���w���X�P�A�p�r���I���i�O�σp�[�X�j�q�F�i���Ёj���p�r���I���r

�V�����G�l���M�[�݂̍���A�V�����ړ��݂̍���A�V�������݂̎d���݂̍���ɂȂ���V�Z�p

�\�y���u�X�J�C�g���z�d�r�⎩���^�]�o�X�Ȃǂ̐V�Z�p�����ڂ���܂��B

�@�Z�p�ʂł́A���ɓW������\��̃y���u�X�J�C�g���z�d�r�ɒ��ڂ��Ă��܂��B�p�Ȃ����邱�ƂŃr���̑��ʂȂǂɐݒu�ł���V�������d�Z�p�ł��B�܂��A�����^�]�o�X�̎��؎����ł́A�^�]�肪���삷�邱�ƂȂ��^�]���\��“���x��4”�����̎����^�]��ڎw���Ă��܂��B�V�����G�l���M�[�݂̍���A�V�����ړ��݂̍����̌����邱�ƂŁA���Ж������疢���������Ăق����Ǝv���܂��B

���F�o�X�̉^�s���[�g�}�i�V���w�E���w���[�g�j�q���sHP��c������ҏW�r

�E�F�����^�]�o�X�̉^�s���[�g�ƂȂ闄�썶�ݐ��i2���j2�H��iJR�_�ː��`��}�j

�\���E������W�܂邢�낢��ȉ\���������ł���ł��傤���B

�@��i�I�ȋZ�p�������ł����A�Ⴆ�A���E�e���̃p�r���I���̃��X�g�����ɍs���̂��y���݂ł��B����������������s�����Ƃ��Ȃ������ł��낤���̐H�����y���݁A�����ɐG��A���̍��̐l�����Ƙb�����Ƃɂ͂ƂĂ����l������Ǝv���܂��B���Ɏq�ǂ������ɂ́A������ʂ��Đ��E�̂��낢��ȉ\���ɐG��Ăق����ł��B

�@�����_�ŁA�A���R���̍ޗ���T�C�N���ޗ��ɒu�������H�ʕW���p�h���ȂǃJ�[�{���j���[�g�����̎����Ɏ�����V�ޗ��̌����s����Ƃ�A���t�@�C�o�[��~�݂��邱�ƂŌ�ʗ�����ܑ����H�̑�����c����������s����Ƃ��犈�p�̒�Ă��Ă��܂��B

�\���ƊE�S�̂̋Ɩ��̌������ɂ��Ȃ���܂��B

�@�����I�Ɏ{�ݏ�c������Z�p�́A���ꂩ��̎���Ɉ�w�d�v�ɂȂ�Ǝv���Ă��܂��B�ǍD�ȓ��H�����ێ��Ǘ������ŁA�ڎ��œ��H�̏�Ԃ��m�F����̂͑�ςȍ�Ƃł��B�f�W�^���Z�p�����p���A�C���t���̑�����I�m�ɔc���ł���A�Z�p�ҕs��������錻��̃C���t�������e�i���X�ɑ傢�ɖ𗧂ƍl���Ă��܂��B����̖��������������Ƃ��āA���̂悤�ȋZ�p���Љ�Ŏ��������A�܂��������ƊE�S�̂̋Ɩ��̌������ɂȂ���Ǝv���܂��B

�����ɉ^�c���Ƃ��Čg����̂�“�ꐶ�Ɉ�x”�̋@��

�\���s�̐E���̊F����́A�����̊J�ÂɌ����������ɂǂ̂悤�Ȏv���Ŏ��g�܂�Ă���̂ł��傤���B

�@���E�������́A���E���̕��X�Ɩ������������Ȃ���A���F�Ɉꂩ�����A2800���l����������鐦�܂����K�͂̃v���W�F�N�g�ł��B�傫�ȃv���b�V���[�ƋƖ��ʂ����钆�Ŏd�������Ă���Ǝv���܂����A�S�����ӔC���������āA����H������Ȃ������Ă���Ă��܂��B

�@���̂悤�Ȉ��C�x���g��“�^�c��”�Ƃ��Čg����@��́A�ꐶ�Ɉ�x�����Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B���������ł����A���̃v���W�F�N�g�Ɍg����Ă���E���̑S���������ւ�������A�o�ϊE����s�̏Z���̊F������{�C�ɂȂ��Ď��g��ł���Ă���B������l����ƁA���߂ĕK�����������Ȃ��Ƃ����Ȃ��v���W�F�N�g���Ɛg���������܂�v���ł��B

�\���E�������̕���������������F��Q�����̊J���ɂ����҂��W�܂��Ă��܂��B

�@���F��2�����́A����“�j�V”�̋��_�ɂȂ邱�Ƃ����҂��Ă��܂��B�J�����Ǝ҂̕�W�Ɍ����A�}�[�P�b�g�T�E�f�B���O���s���A���Ԏ��Ǝ҂���̈ӌ������i�߂Ă���Ƃ���ł��B�����2�i�K�Ō�������{����\��ŁA�܂��P����W�ł͌�������̊�{�ƂȂ�}�X�^�[�v�����Ă̒�Ă��t���A���̓��e����ɕ{�s�Ń}�X�^�[�v���������肵�܂��B���̌�A2����W�Ń}�X�^�[�v�������������邱�Ƃ��ł��鎖�Ǝ҂�T���Ă������ƂɂȂ�܂��B

�\�����̗��O���ǂ̂悤�Ɉ����p���ł�����ł��傤���B

�@�����̐l�X���W���A�𗬂��钆�ŁA���낢��Ȃ��̂����܂�Ă����悤�ȏꏊ�ɂ��邽�߁A���Ԏ��Ǝ҂Ȃ�ł͂̎a�V�ȃA�C�f�A���o�Ă��邱�Ƃ����҂��Ă��܂��B���F�ł́A30�N�̊J�Ƃ�ڎw����IR���Ƃ�i�߂Ă��܂����A��2�����̊J���ł�“�G���^�[�e�C�������g��”��“�r�W�l�X”���d�v�Ȋϓ_�ɂȂ�Ǝv���܂��B�����ɁA���E�������̗��O�������p���A���⌒�N�Ƃ������b�Z�[�W���g�ݍ��܂�邱�ƂŁA�K�ꂽ�l���E�F���r�[�C���O�ɂ��Ċw�сA���悭�����邽�߂̃q���g����悤�ȏꏊ�ɂ������ƍl���Ă��܂��B

3. �����2km����Ɂ@�剮�������O��ŋL�O���T

The Grand Ring: Connecting into one complete ring

�����E�ő勉�̖ؑ����z���A�剮�������O

�@2025�N���E�������̃V���{���ƂȂ�剮�������O�́A�S�̋K�͂��ؑ�2�K���ĉ���7488�����b�A���͖�2�`�A����20�b�A���a��615�b�̖ؑ����z���B��������ΐ��E�ő勉�̖ؑ����z���ƂȂ�B����8�b�̃E�b�h�f�b�L���O���ɂ͌��z�����Ă���A��̕����ɂ͓W�]�f�b�L��Ő��L��Ȃǂ�����B������͉��̎哮���ɂȂ�A�����O��̓����ɔz�u����e���̃p�r���I����e�[�}�فA�O���ɔz�u���閯�ԃp�r���I����c�Ǝ{�݂Ȃǂɒ��ڃA�N�Z�X�ł���Ƃ����u������₷���v�u�������v�A��������J���痈��҂����u�@�\���v�������B�剮���̏�̈ꕔ�͕������Ƃ��ł��A���E�ƂȂ�����C��̊�����ƂƂ��ɁA�����̍��G���������_��������B

���u���l�ł���Ȃ���A�ЂƂv���`�Ƀf�U�C��

�@�f�U�C�����肪�����̂́A���f�U�C���v���f���[�T�[�߂錚�z�Ƃ̓��{�s��B20�N12��25���ɊJ���ꂽ������{�v��̔��\��œ��{���́u�@�\���������Ɏ��܂Ƃ߁A������₷���`�Ŏ������邩���l���A�~��̎哮���Ƒ剮���̃A�C�f�A�ɂȂ������v�Ɛ������Ă���A�����̗��O�ł�����u���l�ł���Ȃ���A�ЂƂv���`�ɂ����f�U�C���A���z���Ƃ��Čv�悳�ꂽ�B

���������㐢�Ɉ����p�����K�V�[��

�@�������ł́A���E�������̎��g�݂��㐢�Ɉ����p��“���K�V�[”�Ƃ��Ďc�����߁A�܂������\�Ȏ������p���������邽�߁A�剮�������O�̗L�����p�̌�����i�߂Ă���B����܂ŁA�����̂▯�Ԏ��Ǝ҂Ȃǂɂ�胊���O�Ɏg����؍ޑS�̂�2��7000�����b�̂�����2���ƂȂ��6000�����b���A���]�ԓ��Ⓦ���{��k�Ђ̕������ے�����w���ӎ{�݂̌��ނȂǂƂ��čė��p�����ƌ����܂�Ă���B���Ԏ��Ǝ҂���I�c�̂Ȃǂ�Ώۂɕ�W�����L�����p��Ă𒆐S�ɁA25�N�̏��߂ɗL�����p�Ɍ�����������D���s���\�肾�B

��One of the largest wooden structures in the world

The Grand Ring, symbol of the 2025 Osaka-Kansai Expo, will be a two-story wooden structure with a total area of 7,488 square meters, a circumference of 2 kilometers, a height of 20 meters, and an inner diameter of 615 meters. The wooden deck is sloped from 8 meters inside to the outside, and an observation deck and grass plaza will be built on the slope. Becoming one of the largest wooden structures in the world when completed, it will serve as the main flow line for the venue during the exhibition period, providing direct access to the pavilions of themed and countries, located inside the ring-shaped inner area, and the corporate pavilions and sales facilities located on the outer area. Portion of the roof will be walkable, allowing visitors to experience the sky and sea that connects them to the world, while also aiming to avoid congestion within the venue.

��Designed in the form of "Diverse, yet United"

The Ring was designed by an architect Sousuke Fujimoto, who also serves as the venue design producer. Fujimoto explained at the Expo's master plan announcement conference, "I thought about how to integrate functionality and realize it in an easy-to-understand form, which led to the idea of a circular main flow line and a large roof." The design and architecture of the building was planned to reflect the Expo's philosophy of "Diverse, yet United.”

��For Expo to be a Legacy for future generations

The Exposition Association of Japan has been studying the effective use of the Grand Ring in order to preserve the efforts of the Osaka-Kansai Expo as a "legacy" for future generations and to achieve sustainable use of resources. So far, approximately 6,000 cubic meters, about 20% of the total 27,000 cubic meters, of lumber is expected to be reused as bicycle paths and facilities around subway stations, symbolizing the reconstruction from the Great East Japan Earthquake.

9��13���ɊJ���ꂽ�L�O���T�ɂ͖�������̏\�q���g�����{�m���A

���R���s���A�剮�������O�̎{�H�҂炪�o�Ȃ���

�@8��21���ɂ͑剮�������O�̖ؑ����z�����������B9��13���ɋL�O���T���J���ꂽ�B�L�O���T�ɂ́A2025�N���{���۔������̏\�q��a����͂��߁A����߂鏼�{���`���o�ϘA�����A�����̋g���m�����{�m���A���R�p�K���s���A�O�����呢���L��A����E���ꌧ�m���A�Ζє��s���������A���{�s����f�U�C���v���f���[�T�[�炪�o�ȁB�{�ݐ�����S��������ёg�E��S�H�ƁETSUCHIYA������Ƒ́iPW�k���H��j�A�����E���}�E���{�E�����Ȃ다����Ƒ́iPW�쓌�H��j�A�|���H���X�E��C�C�����݁E�|���y�؋�����Ƒ́iPW���H��j�A�������݁E��������Ƒ́iGW�H��j�̑�\���Q�������B

�@�㓏�͖�2�J���A�ؑ����z�����̊�������1�J���O�|���ƂȂ����BPW�k���H��̎{�H��S��������ёg�́ABIM���f�������p�����v���W�F�N�g�Ǘ��V�X�e�������p���A�剮�������O�̑g�ݗ��čH���̐i���ƍH��ł̕��ނ̐����E�A�������L�B����Ƌ��͉�Ђ̊ԂŐi����c�����邱�ƂŁA�����v�悩��1.5�J�����x�����i�{�H�ł��A�^�C�����[�ȍޗ�����ƗA���Ǘ����\�Ƃ����B

�@PW���H��̎{�H��S�������|���H���X�́A���W�X�e�B�b�N�Z���^�[�ōׂ��ȕ��ނ��W�ρA���H���s������ɉ��ɔ������邱�ƂŁA�����I�Ȑ���Ɖ^���A�{�H���\�Ƃ������ƂȂǂ���A�H�����Q�J���Z�k�������A������l����15�����x�팸�����Ǝ��Z���Ă���B

�@����̓G���x�[�^�[��G�X�J���[�^�[�̐ݒu�A����Ή��Ȃǂ̐A�͍H�����s���A25�N2���ɏv�H����\�肾�B

The wooden construction portion of the Grand Ring was completed on August 21, and on September 13, a commemorative ceremony was held. Obayashi Corporation was in charge of the construction of the PW Northeast construction zone. They utilized a project management system using BIM models to share the progress of the ring assembly and the manufacturing/transportation of materials at the factory. By monitoring the progress between the site and the subcontractors, timely material production and transportation management was made possible, making the construction progress about 1.5 months earlier than originally planned.

Takenaka Corporation, who were in charge of the construction of the PW West construction area, have shortened the construction period by collecting and processing small parts at logistics center before delivering them to the site, thereby enabling efficient manufacturing, transportation, and construction. The company estimates that this has reduced the construction period by approximately two months, and has also reduced the number of personnel by 15%.

The Grand Ring is scheduled to be completed in February 2025, after the installation of elevators and escalators, rooftop greenery, and other planting works.

The commemorative ceremony was attended by Masakazu Tokura (Chairman of the Japan Association for the 2025 International Exposition), Masayoshi Matsumoto (Chairman of the Kansai Economic Federation, who serves as Vice Chairman), Hirofumi Yoshimura (Governor of Osaka Prefecture), Hideyuki Yokoyama (Osaka City Mayor), Taizo Mikazuki (Chairman of the Kansai Association and Governor of Shiga Prefecture), Hiroyuki Ishige (Secretary General), and Sosuke Fujimoto (Venue Design Producer.) Representatives from the companies in charge of construction also participated: Takenaka Corporation, Nankai Tatsumura Construction, and Takenaka Civil Engineering joint venture (PW West construction area), Obayashi Corporation, Daitetsu Kogyo, and TSUCHIYA joint venture (PW Northeast construction area), Shimizu, Tokyu, Muramoto, and Aoki Asunaro joint venture (PW Southeast construction area), and Kajima Corporation and Tobishima Construction joint venture (GW construction area.)

���T�o�d�҂̂�������

���v�Вc�@�l2025�N���{���۔������ ��@�\�q ��a��

�@�����������̉�ɏA�C���Ă��疲�F��K�ꂽ�̂͂܂����ߗ��čH���������Ă���2022�N��1���ł����B���̌�A��N4���ɂ͊ݓc���������������ċN�H�����s���A�������̌��z�H�����{�i�I�ɃX�^�[�g�������܂����B�����č����A���̑剮�������O������Ȃ������L�O���T���J�Âł��邱�ƂɂȂ�A�{�����z�����������Ă���{�H�H���Ǝ҂̊F���܂��͂��߁A�f�U�C�����Ă������������{�s��܁A�����̊W�҂ɂ�邲�s�͂Ƃ���J�Ɍh�ӂƎӈӂ�\���܂��B�����g�������̎v���ł��̏�ɗ����Ă��܂��B

�@���̑剮�������O�́u���l�ł���Ȃ���A�ЂƂv�Ƃ��������̃R���Z�v�g���ے����鐢�E�ő勉�̖ؑ����z���ł���܂��B���E�������̃V���{���̈�ƂȂ邱�Ƃ��m�M���Ă��܂��B����҂ɂ͂��̑剮�������O�ŎO�̊y���ݕ������Ă������������Ǝv���Ă��܂��B��͌����Ƃ��Ă̔������A��͏�ɓo�������̌i�ρA�����čŌ�́A���̑剮�������O�̒����������������A�e���̃p�r���I������]���A�܂��ɁA���۔�����ł��邱�Ƃ��������Ă��炢�����Ǝv���܂��B�J���܂ł���212���ƂȂ�܂����B�������Ƃ������܂��ẮA���S�̑̐��ŊJ�����}������悤������i�߂Ă܂���܂��B

My first visit to Yumeshima, after becoming the president of the Expo Association, was in January of 2022, when the landfill construction was still ongoing. And in April of last year, we invited Prime Minister Kishida to attend the groundbreaking ceremony, and then the construction of Expo site began in earnest. Today, we are able to hold a ceremony to commemorate the completion of the Grand Ring -connecting, making a circle, 2 kilometer in circumference- and for this, I would like to express my respect and appreciation for the efforts and hard work of the construction workers who are here today, as well as of Mr. Sousuke Fujimoto, who designed the ring, and also many other people involved in the project. I myself stand here with overwhelmed emotions.

This Grand Ring will be one of the largest wooden structures in the world, symbolizing the Expo's concept of "Diverse, yet United.” We are confident that this will become one of the symbols of the Osaka-Kansai Expo. We hope that visitors will enjoy this Grand Ring in three ways. The first is the beauty of the building as a whole, the second is the view when you climb to the top, and the last is to look inside the roof ring and see all the pavilions of each country, and realize that this is, indeed, an international exposition. There are only 212 days left until the opening of the exhibition. The Exposition Association will continue to make preparations so that we can welcome the opening of the exhibition with complete readiness.

���E���������f�U�C���v���f���[�T�[�@���{ �s�

�@���f�U�C���v���f���[�T�[�Ƃ��āA���̖������ɎQ�����邳�܂��܂ȍ��̑f���炵�����l�����A�ǂ̂悤�Ɉ�ɂȂ����킹�āA�݂�Ȃŋ��ɖ���������Ă����̂��Ƃ����Ƃ����[���l���A���̌��ʂƂ��Ă��̑剮�������O�̍\�z������Ă����܂����B�\�z����v�A�����Ď{�H�Ɏ���܂ŁA�{���ɂ�������̕��X�ƈꏏ�ɍ���Ă����A���ɂ�������グ�Ă����Ƃ�������������܂��B

�@�������āA����Ȃ���Ƃ������Ƃ͂܂��Ƀ����O�ɂƂ��Ă��ے��I�ȏo�����ŁA���E�̂��܂��܂ȑ��l�ȍ��X�A���l�Ȑl�X�������ň�ɂȂ����āA�����āA�z������ɂ��Ė���������Ă����A���̍ŏ��̈���ɂȂ����̂ł͂Ȃ����Ƃ����ӂ��Ɋ����Ă��܂��B�����̂悤�ɉ��̍H�������X�Ɛi��ł���܂��̂ŁA���N�̊J������ɑ҂������������Ă���܂��B�������S�͂ʼn��f�U�C���Ɏ��g��ł����܂��̂ŁA���ЁA���������������y���݂ɂ��Ă���������Ǝv���܂��B

As the producer of the venue design, I have been thinking deeply about how to connect the wonderful diversity of various countries participating in the Expo, and how we can all work together to create the future. From conception to design and construction, I feel that we have all worked together to accomplish this project.

I feel that this event was a symbolic for the Ring as well, as it was the first step in the process of bringing together people from various countries around the world to unite our thoughts and building the future together. As you can see, the construction of the venue is progressing steadily, and we are very much looking forward to next year's opening. We will do our utmost to design the venue, and I hope that you will continue to look forward to the Expo.

[New]���ݎ��މ��i�}�[�P�b�g�i2025�N4���j

[New]���ݎ��މ��i�}�[�P�b�g�i2025�N4���j

���ݎ��މ��i�}�[�P�b�g�i2025�N3���j

���ݎ��މ��i�}�[�P�b�g�i2025�N3���j

���ݎ��މ��i�}�[�P�b�g�i2025�N2���j

���ݎ��މ��i�}�[�P�b�g�i2025�N2���j

���ݎ��މ��i�}�[�P�b�g�i2025�N1���j

���ݎ��މ��i�}�[�P�b�g�i2025�N1���j

���ݎ��މ��i�}�[�P�b�g�i2024�N12���j

���ݎ��މ��i�}�[�P�b�g�i2024�N12���j

���ݎ��މ��i�}�[�P�b�g�i2024�N11���j

���ݎ��މ��i�}�[�P�b�g�i2024�N11���j