�����I2025���E������

�`�������A����A���̂��ށ`�q11�����r

2025�N4��13���A���s�̖��F�i��߂��܁j�ő��E���������J������B

���������Ď��g�ނ��̈��C�x���g�̐����Ɍ����A���E�����E�^�c�Ɍg��鑽���̐l�����ɂ��A������ꂪ�ǂ̂悤�ɂ�������A�������ꂽ�f�U�C�����ǂ̂悤�ɂ����A����ꂽ�����ǂ̂悤�ɂ��̂��ނ��Ƃ��ł��邩�B

���ʐV���ł�24�N10������25�N3���܂ŁA���E���ł̖����J�Â̂���Ȃ�@�^�����ցA���ւ��Łu����!2025���E�������`�������A����A���̂��ށ`�v��A�ڂ���B�n���͂�Z�p�͂����W�������{�݂��Љ�鑼�A�����Ɋւ��l�����ւ̃C���^�r���[�Ȃǂ�ʂ��āA�����Љ���Ƃ炷�����̖��́A�����Ė����ւ̓�����ƂȂ錚�z�̖��͂�`����B

On April 13, 2025, the Osaka-Kansai Expo will be held at Yumeshima, Osaka City. People involved in the planning, developing, and operating of this national event will be asked to draw up a plan of how the Expo site will be envisioned, how the envisioned design will be created, and how visitors will be able to enjoy the created site.

From October 2024 to March 2025, we, Kentsu Shimbun, will publish a series of monthly articles entitled "2025 Osaka-Kansai Expo ~Design, Build, and Enjoy~" to help build momentum for the event. In addition to introducing the venue facilities that combine creativity and technology, the series convey the appeal of the Expo as an illuminator of future society and of architecture as a gateway to the future through interviews with people involved in the Expo.

�@

1. ���{�s����f�U�C���v���f���[�T�[�����剮�������O

Sou Fujimoto talks the Grand Ring

�@��������ΐ��E�ő勉�̖ؑ����z���ƂȂ�剮�������O�B���E�������̃V���{���̈�Ƃ��āA�����̗��O�ł�����u���l�ł���Ȃ���A�ЂƂv���`�ɂ����B�f�U�C�����肪�������{�s����f�U�C���v���f���[�T�[�́A�剮�������O�ɂ��āu�Ő�[�̃T�X�e�i�r���e�B���z���v�ƌ��B

�i9��13���@�剮�������O�L�O���T�͂ݎ�ނ��ҏW�j

When completed, the Grand Ring will be one of the largest wooden structures in the world. As one of the symbols of the Osaka-Kansai Expo, it gave form to the Expo's philosophy of “Diverse, yet United.” Sou Fujimoto, the venue design producer, describes the Grand Ring as “a state-of-the-art sustainable architecture.”

(Edited from an interview at the Grand Ring Ceremony on September 13)

���܂��܂Ȋp�x����“�������ے����郊���O”

�@���E������Ƒ�ςȏɂ���ꏊ�����邯��ǂ��A���l�Ȑ��E����ɂȂ���A�����̖���������Ƃ�����]��剮�������O�Ɋ����Ă��炢�����B�@�\�ʂł́A�l�X���������J������Ɠ����ɁA�����̉�������Ƃ����y���݂�����B�܂��A�剮�������O�͓��{�̓`���ƍŐ�[�̋Z�p��g�ݍ��킹�Č��Ă��Ă���A����͍Ő�[�̃T�X�e�i�r���e�B�̌��z�ł�����B����𗈏�҂̕��X�ɂ킭�킭���Ȃ�������Ă��炤�Ƃ����_��������B���܂��܂Ȋp�x���疜�����ے�������̂ɂȂ�̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���B

�@�����O�̗����p�ɂ��ẮA���̏�Ɏc���������͕ʂ̏ꏊ�Ɉڂ������܂߂Ăǂ̂悤�ɍė��p���Ă����̂��A���ꂩ��c�_�����B�c�_�̒��ŁA�����O�𖢗��ɑ��Ăǂ��n���Ă����̂��ɂ��čl���Ă��������B

Symbolizing the Expo from various point of views

Looking around the world, there are, in fact, places with very difficult situations, but there is still hope that the world of diversity can be connected as one to create our future, and I'd want this Grand Ring to represent that. Functionally, the Ring will prevent sunlight and rain, while walking underneath makes people excited. The Ring was built with the combination of Japanese tradition and cutting-edge technology, making it a state-of-the-art sustainable architecture. We believe this Grand Ring will symbolize the Expo from various point of views.

�剮�������O�����������ɗыƂ̊�������

�@�ؑ����z�������ڂ���Ă���̂́A�ыƁA�����Ď��R�Ƌ��ɂ���Y�Ƃ�������x�V�����`�Ŋ��������Ă����Ƃ������R���傫���B�剮�������O�ɂ́A���������͂��ߓ��{�e�n�̖��g�p���Ă��邪�A���̃v���W�F�N�g�����������ɑ�K�͂Ȗؑ����z���������A���ʓI�ɓ��{�̖L���ȍ��y�Ȃ�ł̗͂ыƂ�������x���������Ă������Ƃ�����Ă���B

Reinvigorating forestry

Wooden architecture is drawing attention today due to the need of revitalizing the forestry and nature-based industries in a new shape. The Grand Ring is made of national wood, and we hope that this project will lead to an increase in large-scaled wooden buildings and, for a result, reinvigoration of the forestry.

“���l�Ȑ��E����ɂȂ�ꏊ”������

�@��4�N�O�̍\�z�i�K����A�w���E�̕��f�x�����グ���Ă���A���{���������łȂ��A���E�I�Ɂw���l���̘b������Ȃ��炻�ꂪ���ɂȂ��Ă��܂��̂ł͂Ȃ����x�Ƃ�����@�ӎ����������B���̂悤�Ȋ�@���\�z�i�K�̎�����葝�����Ă��܂��Ă��錻�݁A“���l�Ȑ��E����ɂȂ���ꏊ������”�Ƃ����r�W�����̈Ӗ�����荂�܂��Ă���̂ł͂Ȃ����Ɗ����Ă���B

�@���܂��܂ȐE��E�W�҂Ƌ��Ƀ`�������W���������邽�߂ɂ́A��J����肪�������������B���̌��ʂƂ��đ剮�������O���Ȃ������̂͊��S�[���B

�@�����̃��C���́A���E�e�������܂��܂ȑf���炵�����������p�r���I���������B�p�r���I���̌��݂������ɐi�ޗl�q�����āA���E�e�����W�����鐷��オ���������ƂƂ��ɁA�e�����Ȃ��剮�������O�̖��������m�ɂȂ��Ă��Ă���Ǝ��������B

Bringing world of diversity together into one

At the phase of conceptual design about 4 years ago,“division of the world” was discussed. There was a sense of crisis, not only in Japan but globally, that “while the subject of diversity has been brought up, this may fall into pieces.” Today, this crisis has amplified more than ever, making our vision of “creating a place where world of diversity can be connected as one” strongly meaningful.

I am deeply moved by the fact that the Grand Ring has connected, as taking on this challenge with people from various professions and backgrounds had many hardships.

The main focus of the venue will be the pavilions, in which countries from around the world will bring various wonders. Seeing the steady progress of the constructions, I felt the excitement of countries gathering, and at the same time, I realized the role of the Grand Ring has become clearer.

�p�r���I����R���e���c�@���x�����Ċy�����

�@���푽�l�ȃp�r���I���́A���z���D���ȕ��͂�������A���������łȂ��p�r���I���̃R���e���c���e���A�e�����ł��܂��܂Ȃ��̂�����A���̈��������т͌��s�����Ȃ����̂�����ɈႢ�Ȃ��B

�@1���ʼn�邱�Ƃ��ł���p�r���I���͌����Ă���B�V�C���Ⴆ�A���̎��s���Ă���p�t�H�[�}���X��C�x���g���Ⴄ�̂ŁA���x�����Đ��E��̊����銴�o��p�r���I���E�R���e���c�A�����̕��͋C���y����łق����B

Multiple visits recommended!

A wide variety of pavilions will be built, not only for architecture lovers, of course, but also for those who enjoys the contents of the pavilions, varying from country to country and culture to culture. The joy of visiting each one must be an experience that cannot be described enough.

There’s a limit to a number of pavilions one can visit in a single day. The weather, performances and events will all be different every day. So, please, come repeatedly to enjoy the sensation of experiencing the world, pavilion contents, and the ambience of the venue.

2. �`���ƍŐ�[�̋Z�p����g�A�剮�������O�̌���Z�p�҂ɕ���

Into the Sites of the Grand Ring

�@���E�������̃V���{���ƂȂ�剮�������O�̖ؑ����z������8��21���Ɋ��������B����̓G���x�[�^�[��G�X�J���[�^�[�̐ݒu�A����Ή��Ȃǂ̐A�͍H�����s���A2025�N2���ɏv�H����\�肾�B��������ΐ��E�ő勉�̖ؑ����z���ƂȂ�B

�@�剮�������O�́A�S�̋K�͂��ؑ�2�K���ĉ���7488�����b�A���͖�2�`�A����20�b�A���a��615�b�B�{�H��3�H��ɕ����A��ёg�E��S�H�ƁETSUCHIYA������Ƒ́iPW�k���H��j�A�������݁E���}���݁E���{���݁E�����Ȃ댚������Ƒ́iPW�쓌�H��j�A�|���H���X�E��C�C�����݁E�|���y�؋�����Ƒ́iPW���H��j����3����1���S���Ă���B

�@��{�v�œ��{�̓`���I�ȊэH�@�ɂ��{�H�����܂��Ă������̂́A���{�v�͊eJV���S�����A3�H��ł��ꂼ�ꕔ�ނ̒��B����A���H���猚���܂ňقȂ��Ă���B�{�H��S���eJV�̌���S���҂���ނ��A���ꂼ��̌���̎{�H�Z�p�₱��܂ł̓��̂�ɂ��Ęb�����B

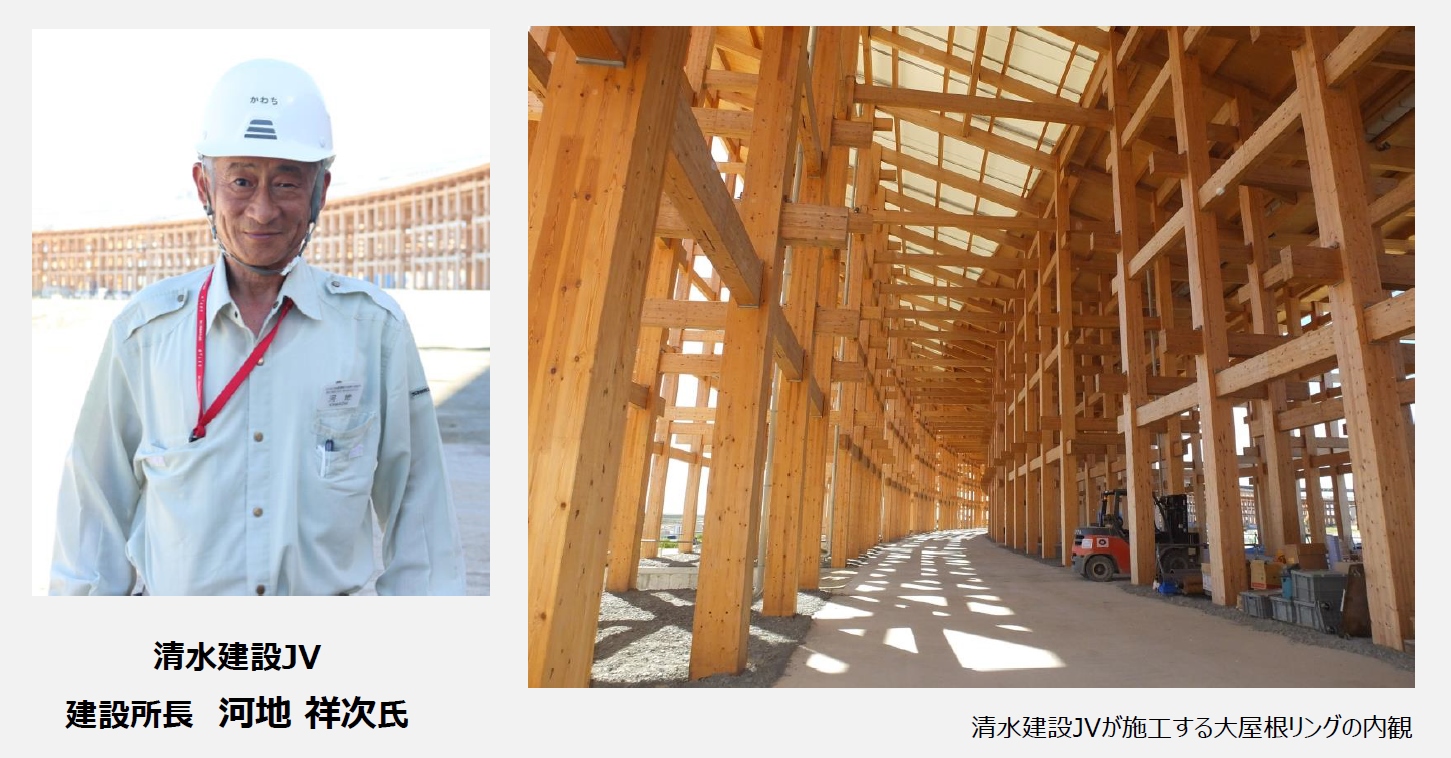

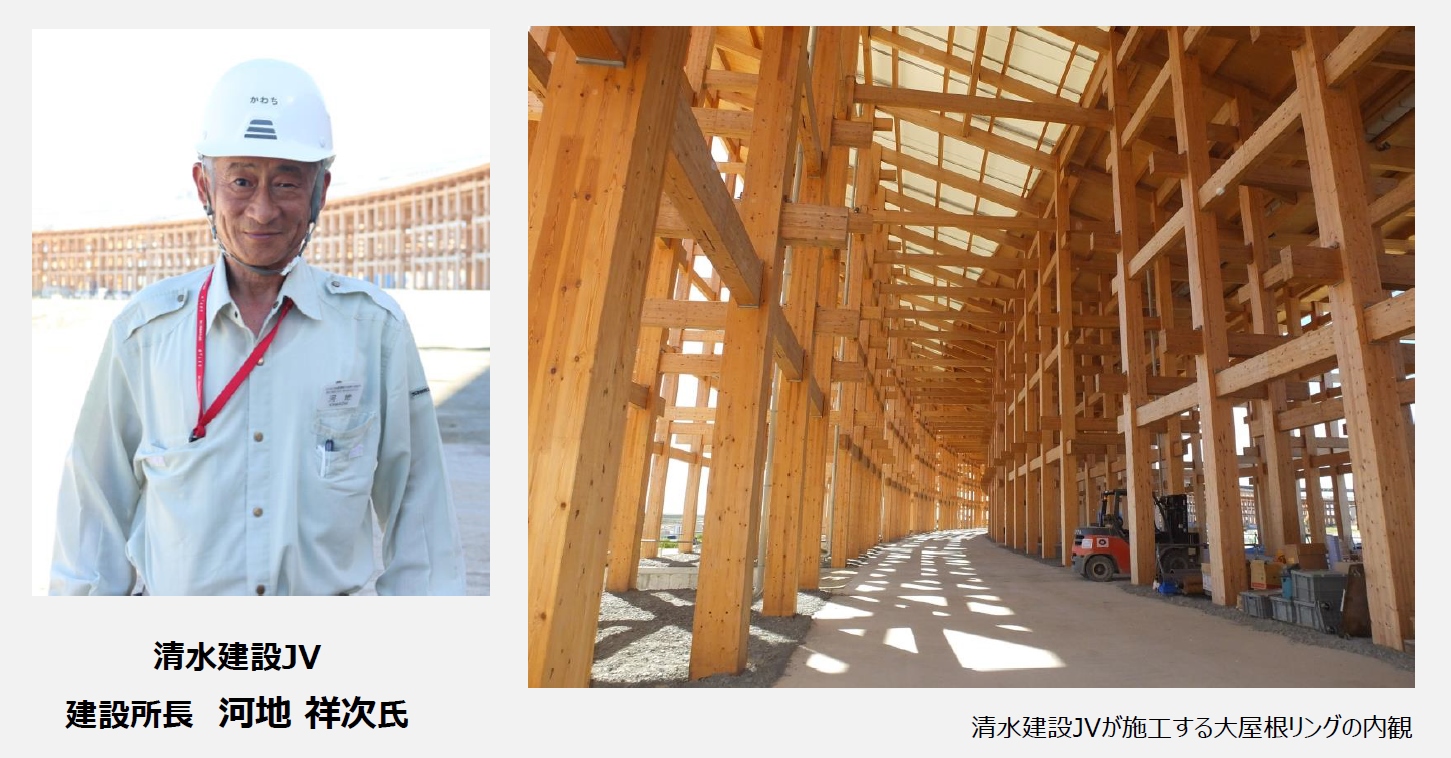

The wooden structure part of the Grand Ring was completed on August 21st. The ongoing construction is scheduled to be completed in February 2025, after installations of elevators and escalators, and landscape construction including rooftop greenery. When completed, the Grand Ring will be one of the largest wooden buildings in the world, with it being a 2-story wooden structure measuring 7,488 square meters in total area, with 2 kilometers in circumference, 20 meters in height, and 615 meters in inner diameter.

The construction site is divided into 3 zones, each responsible for about 1/3 of the work: PW Northeast Zone, with Obayashi Corporation, Daitetsu Kogyo, and TSUCHIYA joint venture, PW Southeast Zone, with Shimizu Corporation, Tokyu Corporation, Murato Corporation, and Asunaro Aoki Construction joint venture, and PW West Zone, with Takenaka Corporation, Nankai Tatsumura Construction, and Takenaka Construction.

While the basic design stipulates construction using the traditional Japanese method, “NUKI”, each JV is responsible for the detailed design, and each of the 3 construction zones had different processes from procurement of materials, manufacturing, fabrication, and to erection.

We’ve interviewed the site managers from each JV in charge, and asked them of their techniques and the path they have taken so far.

��ёgJV�iPW�k���H��j�@�\�Ǝ��H�@�ƃf�W�^���Z�p�ōH���Z�k

�@PW�k���H��̎{�H�͑�ёgJV���S�����Ă���B�Ǝ��H�@�̓����ƃf�W�^���Z�p�̊��p�ōH���Z�k���������A�����̌v�悩��1.5�J�������؉ˍ\�̊����ƂȂ����B

�@�剮�������O�́A���{�̓`���Z�p�ł���u�ѐڍ��v�Ō��݂̑ϐk������K�v���������B���Ɨ��̐ڍ��ň�ʓI�ɗp�����邭���т̑�ĂƂ��āAPW�k���H��ł͗��̒��ɖ��ߍ��{���g�Ǝd�����̍|�œ˂������ČŒ肷�邱�Ƃō����Ƒϗ͂��m�ۂ��Ă���B

�@����Ƀ��j�b�g���ɂ�荂���ł̍�Ƃ��ɗ͌��炵�A�{�H���ƈ��S�������コ�����B��̓I�ɂ́A�n��̉ˑ�ɐQ��������Ԃŕ��ׂ����ɁA�����������Œ肵���u���ʃ��j�b�g�v�삵�A���ʃ��j�b�g�����ċN�������̌`��ɑg�ݗ��ĂĂ������@���B�\���̏㕔�̕��ނ����l�ɒn��őg�ݗ��Ă��s���u���̃��j�b�g�v�Ƃ��ėg�d���Ď��t����B�H������̔��N�O�ɂ͎����ł̎����{�H���s���A�����̎{�H������S���������A�������̉��P���s���Ė{�{�H�ɗՂB

�@���ނɂ͒��ނ�50���Ɏl���Y�̃q�m�L�A���ނ̑S�ʂɕ����Y�̃X�M���g���A���Y�ނ̊��p�𐄐i�B���ނɂ͎l���Y�q�m�L�ō\������CLT���̗p�����B����������͉�Ђ�O���[�v��Ђ��������ő�K�͂̐��Y�H��Ő����E���H���s�����B

�@�f�W�^���Z�p�ɂ��ẮABIM���f�������p�����v���W�F�N�g�Ǘ��V�X�e���u�v���~�G�v���g�p���A�g�ݗ��čH���̐i���ƍH��ɂ����镔�ނ̐����E�A�����A����Ƌ��͉�ЊԂŋ��L�B�V�X�e�����p�ɂ�茚���̐i���ɍ��킹���^�C�����[�ȍޗ�����ƗA���Ǘ��ɂȂ����B

�@��ёgJV�͖k���H��̓����Ǘ������łȂ��A���S�̂̓����Ǘ����S���Ă���A�H�����������̓��ї������͍H��Ԃ̒������Ƃ��Ă��z������B������ʋ@�ւ̂Ȃ����F�ɍ�ƈ����ʋ��邽�߂̃o�X�^�s��A��ƈ���H���W�ԗ��̓��ޏ�Ǘ��ȂǁA���܂��܂Ȍ������d�˂Ă����B�ۑ���������Ȃ���~���ɖ����̍H�����i�ނ悤�A�����������S�̂��������Ďw��������B

�@�܂��ݍ�[�l�R���Ƃ��āu���ŊJ�Â���鍑�ƃv���W�F�N�g�Ɍg���邱�Ƃ��ւ�Ɋ����Ă���B�����̊W�҂Ƌ��͂��čŌ�܂ł�萋�������v�ƋC������\���A���E�������̐����Ɍ����đS�͂𒍂��p�����������B

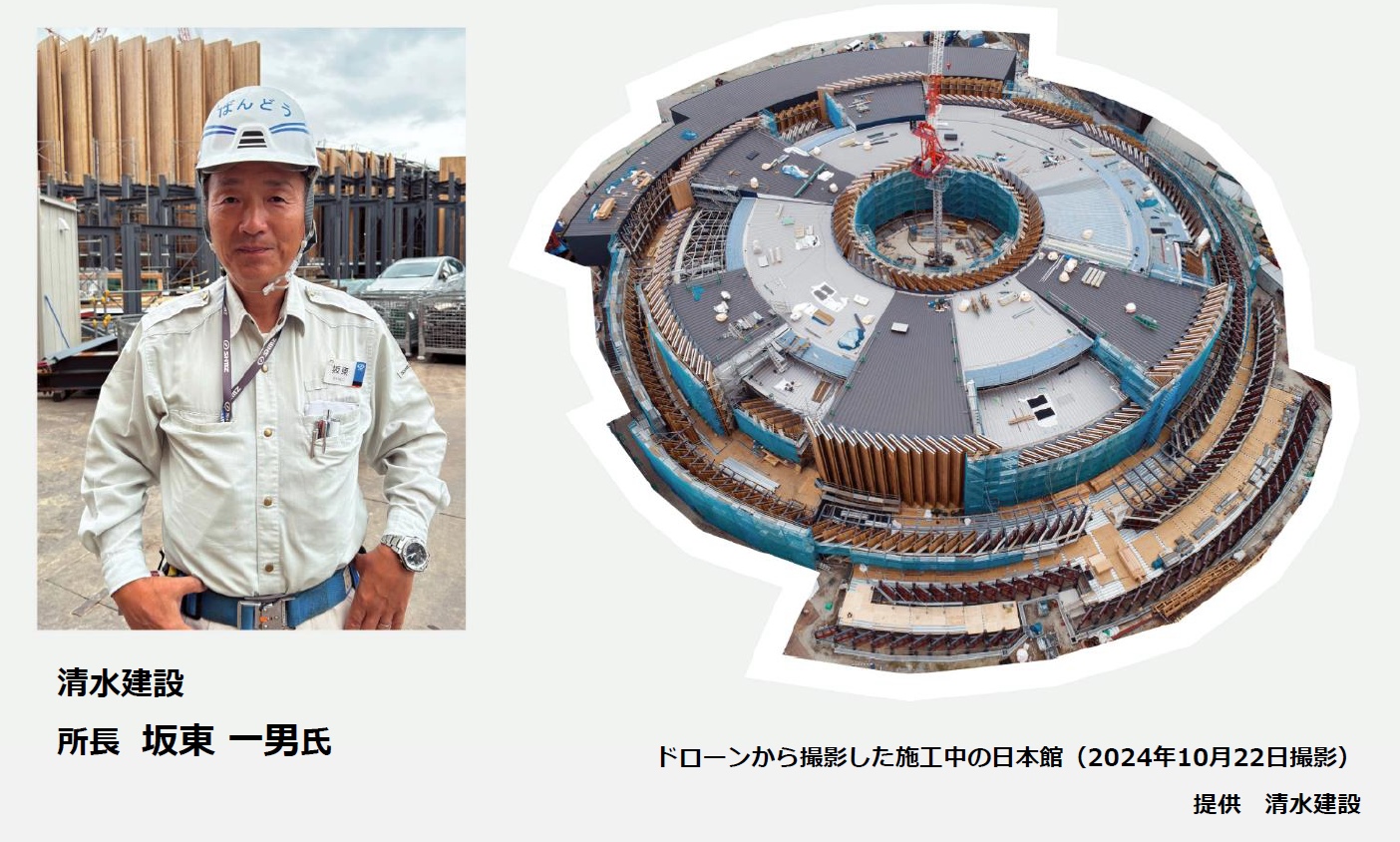

��������JV�iPW�쓌�H��j�@�\���Y���̒Nj��ȂǍH�v�Â炵���H�@��

�@��������JV���{�H��S��PW�쓌�H��́A�E�H�[�^�[���[���h���Ɍ��݂����B��̐��ՂɈ͂܂ꂽ�����O�ŁA���H��ɂ͂Ȃ��Y�{�H�����{�����B����50�b�A���a400�_�̍|�ǍY����]�Y�H�@�Ŗ�500�{�ݒu�B8�����{�ɂ͍\�����ނ��S�Ċ������A�c��̊e���萠��̍ŏI��������O��̐A�́A�����z�[�X�̐������s���A2025�N2���̊�����ڎw���Ă���B

�@���ݏ����̉͒n�ˎ����͓��H��̓����Ɛi���ɂ��āA�u�����O���ӂɃp�r���I���Ȃǂ̌������Ȃ��A�H���ԗ��̓����Ȃǂ̒��������ɂ��₷���B�Y�{�H����̃X�^�[�g���������߁A���H������㓏�Ɏ��Ԃ�v�������A�W���I�ȃy�[�X�Ōv��ʂ�ɐi��ł���v�Ƃ����B�܂��A�p���蕔���̎{�H�ł́A���{�×��̓`���I�ȊэH�@���ߑ㌚�z�Ɍ������悤�Ȋ�ɍ��킹���Ǝ��Z�p�Ŏ{�H�����B���Y���̒Nj��Ȃǂ��܂��܂ȍH�v���Â炵���H�@�͌��ݓ�����\�������B

�@�����O�̐ڍ������ł́A�{�H��S�������ёgJV�A��������JV�A�|���H���XJV��������Ƒ̐������Ȃ��炻�ꂼ��̋Z�p���o�������`�ŃX�^�[�g�����B�u���i�̓��C�o���W�ɂ����Ɠ��m���A�Z�p�ʂŎ�̓���S�Č��������Đ��������i�����������܁j���Ȃ����̍\������グ��̂͒������A���̃v���W�F�N�g�ȊO�ɋL���ɂȂ��v��30�N�ȏ㌻��Ɍg��钆�ł̐V���Ȍo���ƂȂ����B

�@�����̗���Ƃ��ē��Ƒ��Ђ̕~�n�ɓ���@�������A�u�{�H�Z�p�ȊO�ɂ����ݍނ̎g�p�̎d�����Ƃ̐i�ߕ��ȂǁA���ЂƂ͈قȂ���@��m�邱�Ƃ������B�Ȃ�̗��Q�W���Ȃ����X�w�т邱�Ƃ��ł���͔̂��Ɋy�����v�ƋZ�p�҂Ƃ��Ă̎v�������B

�@�͒n���͑�㖜�����J�Â��ꂽ1970�N���܂�A���c�s�ݏZ�Ŗ����ɂȂ��݂��[���B�u���E�������͐��Ԃł̒��ړx�������A�v���W�F�N�g�Ɍg����Ă��邱�Ƃ����h�Ɏv���B���̋@���ʂ��āA���{�̃[�l�R���̒�͂������Ă�����悤�Ō�܂Ŗ����ɂ�萋���Ă����v�ƈӋC���ށB

�|���H���XJV�iPW���H��j�@�\�`���I�ȊэH�@������Z�p�ŃA�b�v�f�[�g

�@PW���H��̎{�H��S���|���H���XJV�́A�����\�����2�J���O�|���ƂȂ�6��7���ɏ㓏�����B���z���Y�ϊv�̎��g�݂ł���u�|���V���Y�V�X�e���v�����A���Y�������サ�����Ƃő��H��ɐ�삯�Ċ�{�\�������������邱�Ƃ��ł����B

�@������Ə����͈̉�C�����͓��H��̓������u�K�i��G�X�J���[�^�[�A�G���x�[�^�[��3�J�����ƁA�؍ޗ��𑽗p�����g�C����3������A�㓏��̎d��H�������H����������v�Ƙb���B�܂��A�u�����O���ł̓p�r���I���Ȃǂ̌����̖��W�x�������v���߁A���������Ɍ������I���A��^�����ԗ����^�d�@�������ƂŁA�H��S�̂̍H���̉~������}�����B

�@�|���V���Y�V�X�e���ł́A30���_�قǂɏ�镔�ނ̑g�ݗ��Ăɍۂ��A���Y��������ʂ̍����{�H�v��𑁊��Ɍ�������B3D�v�����^�[�ŏo�͂����͌^��BIM�\�t�g���g���āA�œK�Ȍ����H�@��I��B�v����{�H�܂ł̉ߒ��Ŏg�p�����BIM�\�t�g�́A���ʃf�[�^�`���ŘA��������I�[�v��BIM�������̗p���A���ʓI�Ȑ��Y���������������B

�@�܂��I�t�T�C�g���𐄐i�i�I�t�T�C�g���W�X�e�B�N�X�j���āA�e���ނ��ł������H��Ő���B�W���X�g�E�C���E�^�C���Ō���������邱�ƂŌ����I�Ȑ���Ɖ^���A�{�H���\�ɂ����B����ɍŐ�[�̑S�����f�W�^�����H�Z�p�����p�i�f�W�^���t�@�u���P�[�V�����j�BBIM�f�[�^��A�����������H�@�ŁA���ނ̃J�b�g����ׂ��Ȍ������܂ŁA���S�����Ŗؕ��ނ̐�����s���A���쎞�Ԃ̒Z�k�ƏȐl���ɂȂ����B

�@���Y������ƂƂ��Ɏ{�H���@�ɂ����܂��܂ȍH�v���Â炷�B���ł��ѐڍ����ɂ��ĉ͈䎁�́u���Ђ͓S�����т��̗p���A�����тƓ����悤�ɑł�����Œ��Ɨ��i�͂�j���Œ肵�Ă���v�ƓƎ���������B�u�`���I�ȊэH�@������Z�p�ŃA�b�v�f�[�g���ē��{�̓`�����z�ɋ߂Â����v�Ƌ�������B�����āA�u�`�����z�����v���ƂɈӎ��������A�ו��ɂ�������Ď{�H���Ă����B

�@�J����A���E���������K��闈��҂Ɂu�ׂ����{�H�̋Z�p��H�v�ɂ͂Ȃ��Ȃ��C�Â��Ă��炦�Ȃ����낤�v�Ɖ͈䎁�͑z������B���̏�ŁA�u���Ƃ�100�l��1�l�ł����̏ꏊ�ŐS�n�悳�������Ă��炦���炤�ꂵ�����A�v��������“�|���̂��̂Â���͂�������”�Ǝv���Ă��炦��ƍK�����v�Ǝv����������B

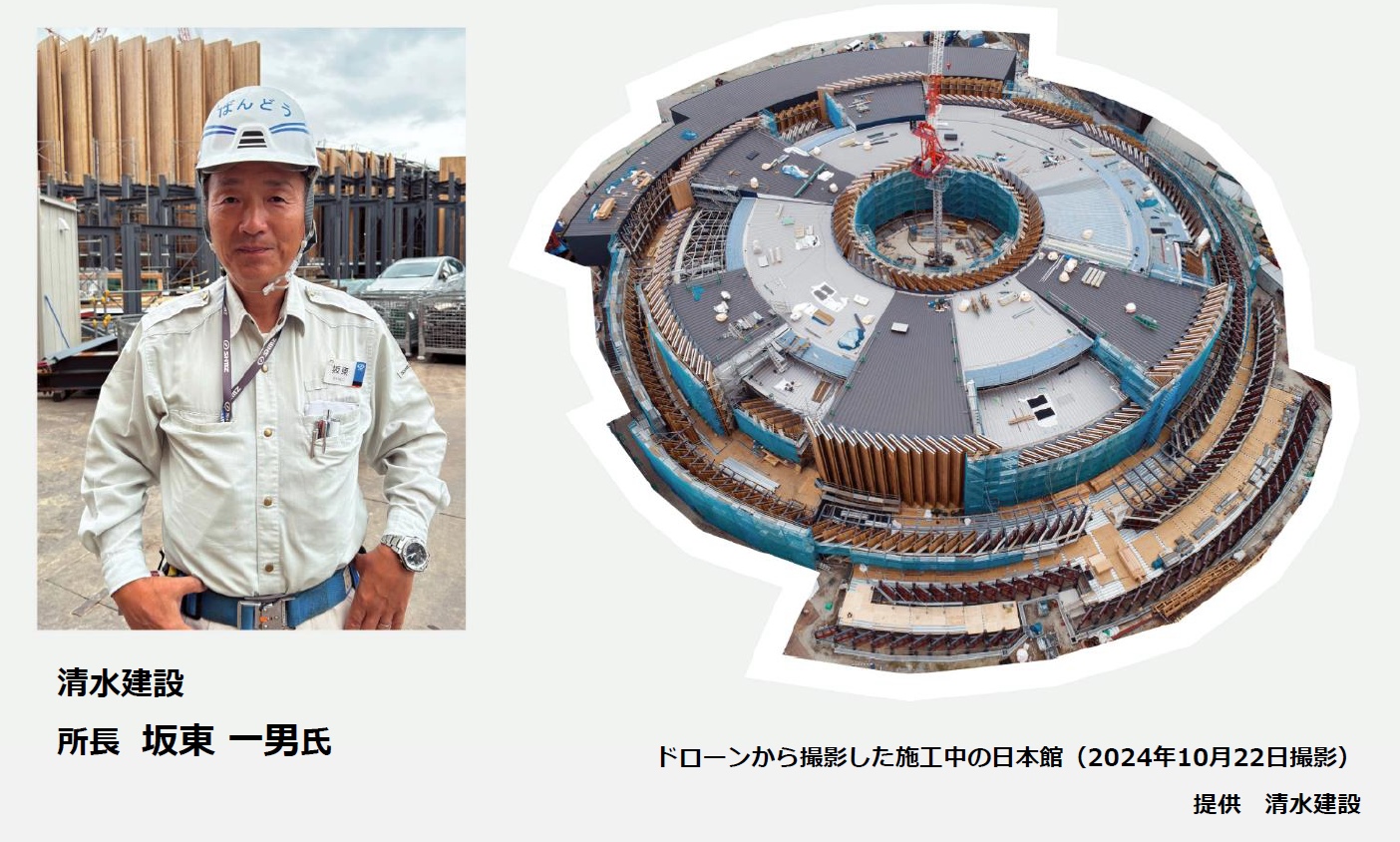

3. 1026����CLT�E�H�ڔp�l����z�u�A���{�ق̌���Z�p�҂ɕ���

The Japan Pavilion

���{�ي����C���[�W�q�F�o�ώY�Əȁr

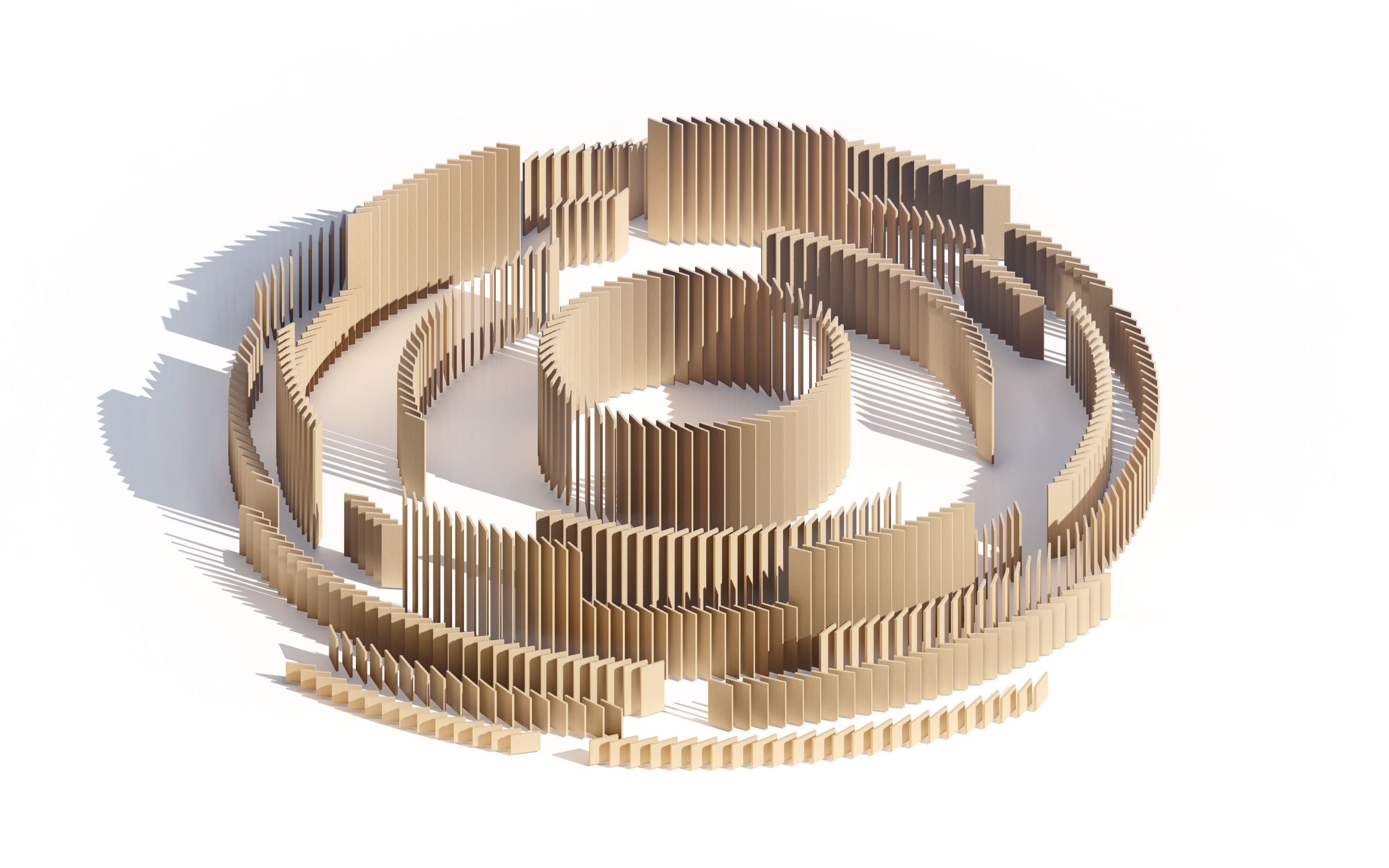

�@2025�N���E�������Ɍo�ώY�ƏȂ��o�W������{�فB�u���̂��ƁA���̂��́A�������Ɂv���R���Z�v�g�Ƃ����p�r���I���́A�u�̔v���������ԉ~��̃p�r���I���ƂȂ�B�����Ĕ̌��Ԃ����邱�ƂŌ����ʂ�A���ƊO�A�W���ƌ��z�̘A���ɂ���āA���{�ق̃e�[�}�ɂ�����u�������v�𗈏�҂��ӎ����邫�������������Ă���B�u�̔v�͎��CLT�i�����W���j���{���g�ڍ��Ƃ��邱�ƂŁA�����I����ɉ�̂�e�Ղɂ��₷���A�܂��T�X�e�i�r���e�B�ɗD�ꂽ�؍ނł����邽�ߎ����̂⎖�Ǝ҂ɍė��p���Ă��炤���Ƃ�\��B�܂��Ɂu�z�v���ӎ������p�r���I���ƂȂ��Ă���B

�@���̃p�r���I���́u�v�����g�G���A�v�A�u�t�@�[���G���A�v�A�u�t�@�N�g���[�G���A�v��3�G���A�ō\���B�����̏o������⓮����݂��邱�ƂŁA�قȂ镨���̌����邱�Ƃ��ł���B���̂����A9���ɂ̓t�@�[���G���A�œW�����e�����\���ꂽ�B�n�����g����H�Ɩ��Ƃ������l�ދ��ʂ̉ۑ�̉��������҂���鑔�ނ�����Ƃ��A���̖��͂�\���ނɕ������n���[�L�e�B���Љ��B

�@����A�{�H��S���������݂̌���S���҂���ށB�{�H�Z�p�Ȃǂɂ��Ęb�����B

The Japan Pavilion will be exhibited by the Ministry of Economy, Trade, and Industry (METI). Based on the concept of “Between Lives,” the pavilion will encourage visitors to adopt sustainable behavior towards a sustainable society, such as carbon-neutral economy/society and recycling-oriented society, through exhibits and experiences.

Within its circular structure, the pavilion holds a distinguish feature: a great circle of wooden planks. Peering between them, visitors can glimpse the interior, connecting the outer and the inner, through exhibits and architecture, inspiring an understanding of what lies “between” �\part of the pavilion’s theme. These planks, mainly composed of cross-laminated timber (CLT), have been designed to be easily disassembled for reuse in buildings across Japan after the Expo is over.

We interviewed the construction site manager from Shimizu Corporation, the company in charge, and asked of their construction techniques.

�����g�݂̎���ɍ��Y�X�M�g�p��CLT�p�l���ƉH�ڔp�l��

�@���{�ق́A���f�ʂ̓S�����g�ݍ��킳�������g�݂̎��͂ɁA���Y�X�M���g�p����560����CLT�p�l����466���̉H�ڔp�l�����~����Ɏ��t���BCLT�p�l���́A200�_�p�̊p�^�|�ǂɂ�鍜�i��\������T���h�E�B�b�`��ɋ��݁A�O����͓S���������Ȃ��f�U�C���ƂȂ��Ă���BCLT�͍ė��p���ł��邾���ł͂Ȃ��A�S��R���N���[�g�̑g�ݍ��킹�ɂ��_��ɑΉ��ł���̂��������B

�@�{�ݓ���1�K�ɂ͐ݔ��X�y�[�X��o�C�I�K�X�v�����g�̋@���݂��A2�K�ɂ͂��ꂼ��̃e�[�}�ɉ������W���G���A��z�u�B�㕔�͐���������ԂƂȂ��Ă���B���̑��A�Ǘ����ɂ͎����ǂ�}�o���������B�~�̒��a�͖�80�b�A�~������250�b�ő剮�������O�̖�10����1���x�̑傫���ƂȂ�B

�@9�������_�ōH���S�̂̐i������53���ŁA�S����CLT�p�l���̎{�H���I���B10������͓����H����ݔ��H���A�W���H�������s���Đi�߁A�s�[�N�̎��ɂ͍�ƈ��̐���500�l�ɏ��B

�z���ӎ��������{�ق̍\���q�F�o�ώY�Əȁr

�����G�œ�Փx�������z�\����BIM�����p���Ă킩��₷��

�@�����J�ÂɌ����čH�������炷�邽�߁A�H���̒Z�k�ĂƂ��Ēn��K�S����CLT�̒n�g���Ă����B���݂Œn�g���[�h��ݒu���A�S����CLT�̃��j�b�g�삵�Ă����^�N���[��3���p���Đ����t�����s�����B����ɁA�u�H��őg������12�b�̊�b���𗤑����A����ŃW���C���g��A���������߁A����ł̍�Ǝ��Ԃ̒Z�k�ƍ�����Ƃ̌����ɂ����S���̌���ɂ��Ȃ������v�Ə����̍Ⓦ��j���͘b���B

�@���{�ق̍\���ɂ��āuCLT�Ȃǂ̊O���̍�����p�x���Ⴄ���A�����̍\�������ɕ��G�œ�Փx�������A2�����̐}�ʂł͓lj����Â炩�����v�Ƃ����BBIM����g���Ȃ���}�ʂ⌚���̎{�H�X�e�b�v�Ȃǂ�3�����Ǝ��Ԏ������킹��4�����ō쐬���A��ƈ���Ǝ{�H�菇���m�F�B�u2�����ł͕�����ɂ����O���̔[�܂��S���̗��ꐡ�@�A���`�F�b�N���e�Ղɍs�����Ƃ��ł����v

�@���{�ق͐V���̖��ߗ��Ēn�̋��ڂɈʒu���Ă��镪�A�s�������Ō����ɉe�����o�Ȃ��悤�A���̃p�r���I���Ɣ�ׂĊ�b�����łɎ{�H���Ă���B

�@�����Ɍ����āu�����́E���ЊQ�ƔM���ǃ[�����т��Ă����A���E�������̃v���W�F�N�g�Ɍg������݂�ȂƊ��������ۂɂ͊�т������������v�Ǝv�������B

�H���T�v

�����ҁ@ ���y��ʏȋߋE�n��������

�v�ҁ@ �����v

�{�H�ҁ@ ��������

�K�́@�@ S�{W�iCLT�j���@�ʐ� 11,191�u

�H���@�@ 2023�N7��21���`2025�N2��28��

���o�b�N�i���o�[

[New]���ݎ��މ��i�}�[�P�b�g�i2025�N4���j

[New]���ݎ��މ��i�}�[�P�b�g�i2025�N4���j

���ݎ��މ��i�}�[�P�b�g�i2025�N3���j

���ݎ��މ��i�}�[�P�b�g�i2025�N3���j

���ݎ��މ��i�}�[�P�b�g�i2025�N2���j

���ݎ��މ��i�}�[�P�b�g�i2025�N2���j

���ݎ��މ��i�}�[�P�b�g�i2025�N1���j

���ݎ��މ��i�}�[�P�b�g�i2025�N1���j

���ݎ��މ��i�}�[�P�b�g�i2024�N12���j

���ݎ��މ��i�}�[�P�b�g�i2024�N12���j

���ݎ��މ��i�}�[�P�b�g�i2024�N11���j

���ݎ��މ��i�}�[�P�b�g�i2024�N11���j